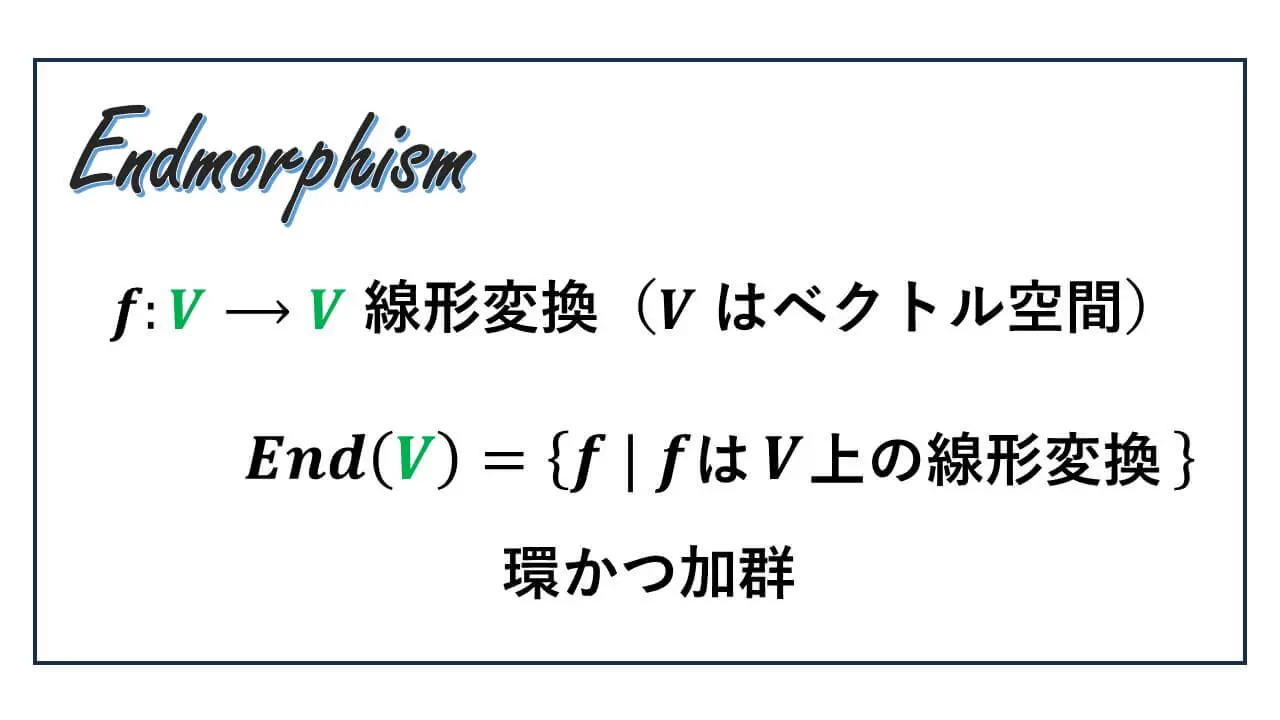

End(V) エンドモルフィズム | VからVへの線形変換全体が成す代数

" End(V) エンドモルフィズム “は、代数学の学習を進める上で、良い練習になるかと思います。

体 K 上の線形代数 V から V への線形変換をすべて集めた集合に、加法と乗法を定義し、環の構造を導入します。

さらに、その End(V) に可換体 K からの作用を定義し、K 上の代数とします。

環や加群についての定義は、大学の数学科の二年生以降に学習する内容となります。

しかし、一年の線形代数学の段階から、実質的にその内容を使うので、線形代数の段階から解説をします。

End(V) :加法と乗法の定義

可換体 K 上の線形代数(ベクトル空間)を V とします。

このとき、V から V への線形変換が存在します。

V から V への恒等写像 I が、その一つです。

I : V → V を、任意の v∈V に対して、

I(v) = v で定めた写像が恒等写像です。

0V∈V を線形代数 V の加法単位元とします。

記号が、ややこしいですが、0 を V から V への零写像と表すことにします。

0 : V → V を、任意の v∈V に対して、

0(v) = 0V と定めます。

この零写像 0 も V から V への線形変換となっています。

線形変換の定義は、次の二つの条件を両方とも満たすことです。

【線形変換の定義】

v, w∈V, k∈K とする。

[1] 和を保存

f(v+w) = f(v)+f(w)

[2] スカラー倍を保存

f(kv) = kf(v)

少なくとも一つは V から V への線形変換が存在することから、それらの線形変換をすべて集めた集合は空集合ではありません。

そこで、End(V) という記号で、V から V への線形変換全体を集めた集合とします。

この集合に、加法と乗法となる二つの二項演算を定義します。

集合上の二項演算は、写像となっています。

※ End(V) の元(要素)も線形変換という写像ですが、定義域が異なるので、混同は起きません。

f, g∈End(V) に対し、

任意の v∈V について、

(f+g)(v) = f(v)+g(v) と定義します。

同じ + の記号を使っていますが、

f(v)+g(v) は V における加法です。

f+g は、これから定義する End(V) における加法です。

これで、

φ : End(V)×End(V) → End(V) を定義することができます。

(f, g)∈End(V)×End(V) に対し、

φ((f, g)) = f+g と定義します。

この φ が End(V) における加法となります。

次に、f, g∈End(V) に対し、

fg を f と g の写像の合成とします。

つまり、v∈V に対して、

(fg)(v) = f(g(v)) となっています。

ψ : End(V)×End(V) → End(V) を、

(f, g)∈End(V) に対し、

ψ((f, g)) = fg と定義します。

この ψ が End(V) における乗法です。

End(V) における φ と ψ という二つの二項演算について、これから代数的構造を説明します。

加法φについて群

f∈End(V) に対して、-f という線形変換を定義します。

つまり、v∈V に対して、V における f(v) の加法逆元 -f(v) を対応させる写像を -f と定義するわけです。

ここで、線形代数についての基礎的な命題を使います。

1K∈K という K の乗法単位元について、その逆元を -1K と表すと、V への作用(オペレーション)として次が成立します。

つまり、任意の v∈V について、v の加法逆元 -v は、v に -1K を作用させた値と一致します。

すなわち、

-v = -1Kv となっています。

※ 線型空間の公理という記事で、この内容を証明しています。

このことから、-f∈End(V) だと分かります。

v, w∈V に対し、

-f(v+w) = -(v+w)

= -1K(v+w)

= (-1K)v+(-1K)w

= (-v)+(-w)

= (-f(v))+(-f(w))

さらに、k∈K に対し、

-f(kv) = (-1Kk)v

= -1Kv = -v = -f(v)

よって、-f は線形変換の定義を満たします。

そのため、-f∈End(V) です。

V における加法逆元と関連させて、φ についての逆元の存在を求めます。

f∈End(V) について、

φ((f, -f) = f+(-f) = 0 です。

零写像が、End(V) の加法単位元となっているので、f の加法逆元が -f です。

二項演算について、単位元の存在、逆元の存在、結合律という群となるための3つの条件を詳しく確認します。

<加法単位元 0>

任意の f∈End(V), v ∈V に対し、

(f+0)(v) = f(v)+0(v)

= f(v)+0V = f(v)

これで、定義域の任意の元について、像の値が等しいという二つの写像が等しいことの定義から、次が成立していることが分かりました。

つまり、f+0 = f

同様に、0+f = f

<加法逆元 -f>

(f+(-f))(v) = f(v)+(-f(v))

= 0V = 0(v)

このため、f+(-f) が零写像 0 と等しいことが分かりました。

そのため、f の加法逆元が -f です。

<結合律>

f, g, h∈End(V), v∈V について、

(f+(g+h))(v)

= f(v)+(g+h)(v)

= f(v)+(g(v)+h(v))

= (f(v)+g(v))+h(v)

= (f+g)(v)+h(v)

= ((f+g)+h)(v)

これで、

(f+g)+h = f+(g+h) を示すことができました。

つまり、End(V) において加法 φ は結合律を満たしています。

これで、End(V) が加法 φ について群の構造をもっていることが確認できました。

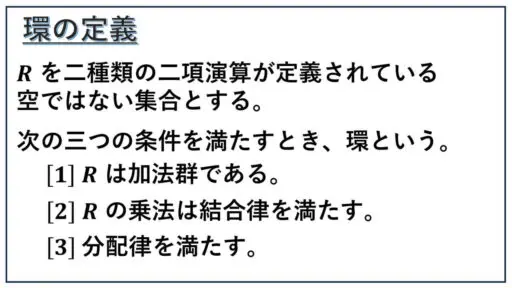

高校の数学では、環の定義は範囲外となっています。

そのため、環の定義を認識しないと、数学科の二年次の内容が来るとき、そこで扱われる環論の内容が捉えられません。

ここからは、環の定義から二年次の内容へ。

End(V) :環構造の起動

∀f, g, h∈End(V), v∈V,

(f(gh))(v) = f((gh)(v))

= f(g(h(v)))

= (fg)(h(v))

= ((fg)h)(v)

→ f(gh) = (fg)h

(f(g+h))(v) = f((g+h)(v))

= f(g(v)+h(v))

= f(g(v))+f(h(v))

= (fg)(v)+(fh)(v)

= (fg+fh)(v)

→ f(g+h) = fg+fh

これで、乗法 ψ について結合律が成立することと、分配律が成立することが確認できました。

分配律は、加法と乗法という二種類の二項演算をつなぐ法則となっています。

これで、End(V) は、線形変換どうしの加法と乗法について、環の定義を満たしていることを示すことができました。

環については、乗法に関する単位元をもたないものもあります。

しかし、End(V) については、乗法単位元の存在が分かります。

乗法単位元の存在

V から V への恒等写像が、乗法に関する単位元となります。

∀v∈V に対して、

I(v) = v ということから、

∀f∈End(V) について、

ψ(fI) = f ということを示します。

つまり、f と I の合成写像が f のままということです。

(fI)(v) = f(I(v)) = f(v) となるので、これは v を f で移した像 f(v) と一致しています。

そのため、fI = f です。

これは、I が f の右単位元ということを表しています。

今度は、左単位元でもあることを確認します。

つまり、ψ(If) = f を示します。

(If)(v) = I(f(v)) です。

ここで、f(v)∈V なので、恒等写像で動きません。

I(f(v)) = f(v) なので、

(If)(v) = f(v) です。

よって、If = f となります。

代数学では、写像の対応をよく使います。

全単射という記事で、写像の対応についての集合論入門の内容を解説しています。

これで、End(V) において、恒等写像が乗法単位元となっていることを示すことができました。

さらに、専門課程の代数学を学習するときに、意識する内容を述べておきます。

End(V) :可換体からの作用

End(V) という可換体 K 上の線形代数 V の線形変換全体が環としての構造をもっていることを述べました。

この K はスカラー倍といって、V へ作用をしています。

K×V → V という写像で、

(k, v)∈K×V に対して、

kv という作用をスカラー倍と線形代数学では、呼んでいました。

この K の作用を使って、End(V) への作用を誘導することができます。

K×End(V) → End(V) という作用を次のように定義します。

(k, f)∈End(V) について、kf という V から V への線形変換をどのように定義するかということです。

これは、w∈V に対して、f(w) が V の元であるということを利用します。

K から V への作用は定義されているという設定なので、k から f(w) への作用を考えることができます。

つまり、kf(w) という V の元が定まります。

そこで、

kf : V → V を、

w∈V に対して、

(kf)(w) = kf(w) と定義します。

この kf は、線形変換の定義を満たします。

実際、x, y∈V に対して、

(kf)(x+y) = kf(x+y)

= k(f(x)+f(y))

= kf(x)+kf(y) となっています。

これは、kf が V における和を保存していることを意味しています。

さらに、α∈K に対して、

(kf)(αw) = k(f(αw)

= (kα)f(w)

= (αk)f(w) = α(kf)(w)

これで、kf がスカラー倍を保存していることも確認できました。

したがって、kf は V から V への線形変換となっています。

つまり、kf∈End(V) ということの証明が完了しました。

この可換体 K からの作用について、End(V) は K 上の線形代数(ベクトル空間)ともなっています。

環であり、可換体 K 上の線形代数でもあるものを、K 上の結合代数といいます。

※ 環なので、乗法の結合律が成立しているので結合代数です。

乗法が結合律を満たしていないときは、K 上の非結合代数や、単にK 上の代数といいます。

ちなみに、V が n 次元の線形代数のときは、V から V への線形変換を n 次の正方行列として表すことができます。

この K 成分の n 次正方行列で行列表示したもの全体も、同じくK 上の結合代数となっています。

それを M(n, K) などと表すこともあります。

さらに、群論の学習で出てくる内容にも触れておきます。

End(V) の部分集合で、全単射となっているもの全体から成る部分集合を考えます。

それを gl(V) と表すことにします。

この gl(V) は、一般線形群という乗法群をなします。

※ 写像の合成を積として群となっています。

gl(V) の元は逆写像をもつ線形変換なので、行列表示をすると、行列式がゼロでない行列となっています。

【線形代数の記事】

■ 表現行列

■ 商空間(商線形代数)

■ 双対基底

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。