完全体 | 体Kのキャラクターを使って同値に言い換える【環論で理解を支える】

可換体 K が" 完全体 “であることを、K のキャラクター(標数)を使って同値に書き換えることができます。

このことの証明を通じ、体が分離的であることに関する内容の多くを学習できます。

一気に走り回れて、可換体論の基礎的な定理が理解できるので、数学科の3年の学習として良いかと思います。

体 K 上の多項式が分離的か分離的でないかということの定義からスタートして、完全体を特徴づける定理を目指します。

「環論なくして理解なし」というほど、多項式環についての内容を使います。

そのため、既約多項式の根が、すべて相異なるかどうかについての環論の定理をまず述べます。

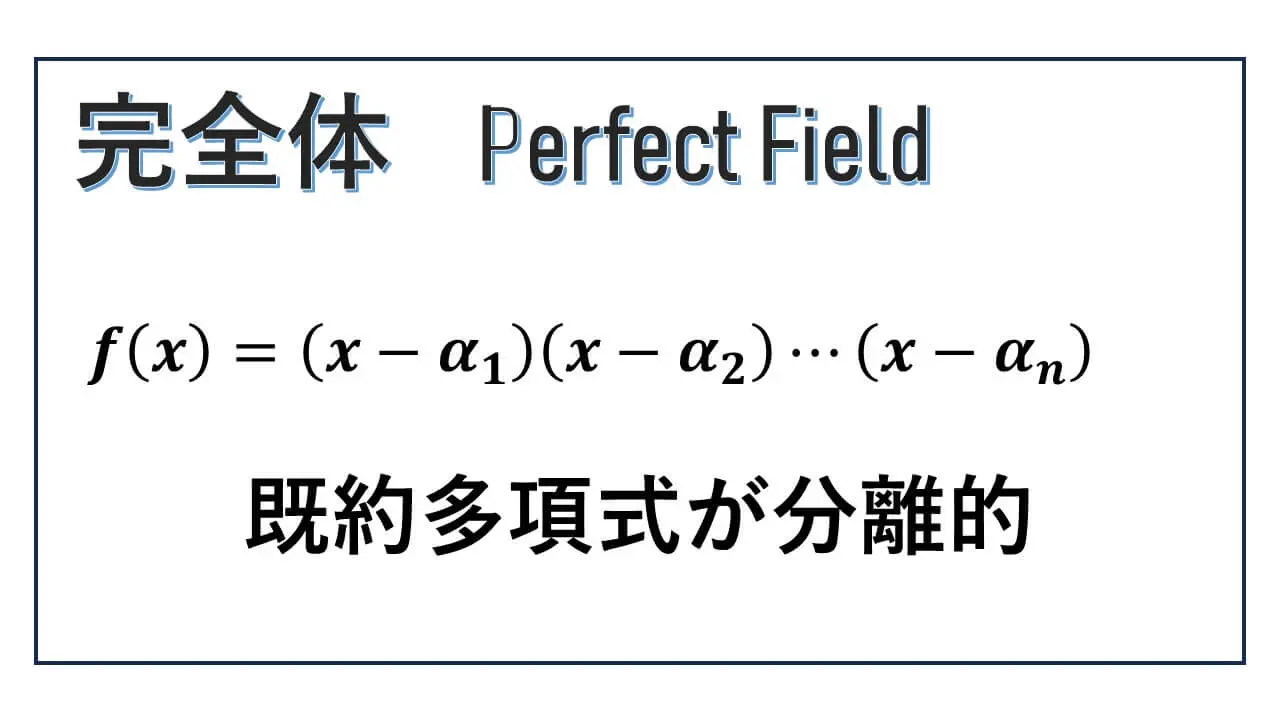

完全体 :分離的とは

【多項式環の定理】

f(x) を可換体 K 上の既約多項式とし、α∈K とする。

このとき、f(x) が α を重根にもち、

ブログ重根より

f(x) = (x-α)2g(x) (g(x) ∈ K[x]) という形であることの必要十分条件は、

f と d/dx(f(x)) = f'(x) が両方とも

(x-α) で割り切れることである。

f'(x) は f(x) の形式的な微分です。

この記事で使う多項式環について、既に成立している命題の証明については、リンク先の記事で述べるようにしています。

さらに、可換体 K について、K の標数も考察の対象となります。

有限体-標数という記事で、標数についての基礎となる内容を解説しています。

あと、この記事で可換体 K は、零環ではないという設定です。

先ほどの定理は、今後の議論で使います。この定理を踏まえた上で、多項式が分離的ということの定義を押さえます。

【定義1】

可換体 K 上の多項式 f(x) が分離的かどうかを次で定義する。

・f(x) が重根をもたないとき、f(x) は分離的という

・f(x) が重根をもつとき、f(x) は分離的でないという

f(x) が α を重根としてもつと、

先ほどの定理から、

ある g(x)∈K[x] が存在し、

f(x) = (x-α)2g(x) という形になっています。

高校の数学で学習した重解と因数定理の内容の形です。

次数 n の f(x)∈K[x] が重根をもたないという分離的な状況では、f(x) の分解体の中で、f(x) は互いに素な一次式の積に分解するということになります。

※ 二つの多項式の K[x] における最大公約元が 1 であるときに、互いに素ということにします。

【重要な系】

K を可換体とし、K 上の既約多項式を f(x) とする。

このとき、

f(x) が分離的であることは、

f'(x) ≠ 0 と同値である。

<証明>

既約多項式 f(x) が分離的であるとします。

f'(x) = 0 だとすると、

f(x) の根 α について、f(α) = 0 です。

また、因数定理から、

ある g(x)∈K[x] が存在し、

f(x) = (x-α)g(x) …(1)

α = 0 とすると、f(x) が既約であることに反してしまいます。

そのため、α ≠ 0 です。

両辺を x で形式的に微分すると、

f'(x) = -αg(x)+(x-α)g'(x)

f'(α) = 0 なので、

0 = -αg(α) となります。

α ≠ 0 なので、g(α) = 0 です。

そのため、因数定理から、

ある h(x)∈K[x] が存在し、

g(x) = (x-α)h(x)

よって、(1) より

f(x) = (x-α)2h(x) となり、α が f(x) の重根となります。

これは、f(x) が分離的であることに矛盾します。

背理法から、f'(x) = 0 です。

逆に、f'(x) ≠ 0 とします。

このときに、f(x) が重根 t をもったと仮定します。

今、多項式環の定理より、

f'(x) は (x-t) で割り切れます。

そのため、f'(t) = 0 で、t は f'(x) の根でもあります。

f(x) と f'(x) は互いに素なので、

互除法から、

ある g1(x), g2(x)∈K[x] が存在し、

f(x)g1(x)+f'(x)g2(x) = 1

t は f(x) と f'(x) の根だったから、

x に t を代入すると、

0 = 1 となります。

すると、K が零環となってしまい、K が可換体であったことに矛盾します。

ゆえに、背理法から f(x) は重根をもたず分離的ということになります。【証明完了】

多項式の分離性はガロア理論に関わる内容で、定義自体はシンプルですが、出だしから難解な議論が多いです。

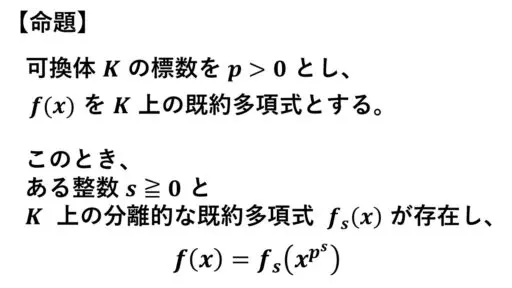

次の命題は、完全体を理解する上で基本となる内容ですが、指数の扱いに注意が必要です。

多項式の次数 n は、無限に走ります。

そのため、動きを止めて正確に式の仕組みを把握したいところです。

そこで、次の命題を示すときに、帰納法を使います。

重要な命題

<証明>

f(x) の次数が 1 のときは、

s = 0 として成立です。

そのため、f(x) の次数が 2 以上の場合について議論を進めます。

f(x) が分離的だと、s を 0 とすれば成立します。

そのため、f(x) が分離的でないという状況を想定して証明をすることになります。

つまり、f(x) が分離的でないときに、f(x) の次数に関する帰納法を使って fs(x) の存在を導くことを考えます。

f(x) の次数が 1 のときは、分離的でないという仮定を満たさないから成立です。

f(x) の次数が 2 以上で、f(x) が分離的でないとします。

先ほどの【重要な系】より、

f'(x) = 0 です。

f(x) の次数は n なので、

f(x) = Σi aixi (ai∈K) とします。

(ただし、i は 0 から n まで走る)

すると、

f'(x) = Σi iaixi-1 で、

f'(x) の次数は n-1 となっています。

f'(x) = 0 なので、各係数について

iai = 0 となっています。

(i は 1 ≦ i ≦ n を満たす任意の自然数です。)

そのため、f(x) の項について、xj の係数 aj が 0 でないとき、

jaj = 0 より j = 0 です。

そのため、j は標数 p の倍数ということになります。

ゆえに、f(x) の係数が 0 でない項の x の指数は、標数 p の倍数ということになります。

つまり、f(x) の ajxj という項の係数 aj が 0 でないとき、j が p の倍数 tjp (tj は整数) という形なので、

xj = xtjp = (xp)tj となります。

f(x) の x の指数が 1 以上の項で、その係数が 0 でないものが、xj(1), … , xj(r) とすると、

j(1) = tj(1)p, … , j(r) = tj(r)p と、p の倍数として表すことができます。

よって、

f(x) = a0+aj(1)xj(1)+…+aj(r)xj(r)

= a0+aj(1)xtj(1)p+…+aj(r)xtj(r)p

= a0+aj(1)(xp)tj(1)+…+aj(r)(xp)tj(r)

g(x) = a0+aj(1)xtj(1)+…+aj(r)xtj(r) とおくと、

g(x)∈K[x] は f(x) よりも次数が小さく、

g(xp) = f(x) となっています。

f(x) は K 上の既約多項式なので、g(x) も K 上の既約多項式でなければなりません。

g(x) = g1(x)g2(x) と可約だとすると、

f(x) = g(xp) = g1(xp)g2(xp) となり、f(x) が可約となってしまうためです。

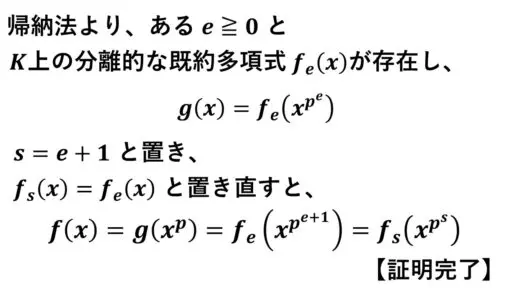

ここまで押さえると、繰り返し処理が見切れます。

K 上の既約多項式の次数についての帰納法から次のようになります。

この証明の最後に、g(x) に xp を代入したとき、x の指数の部分が pe+1 と 1 だけズレました。

抽象的な議論をしていると、難解そうですが、高校数学で学習した指数計算の通りです。

1 だけズレることを p を 17 として具体例を用いて、分数指数という記事の後半で解説をしています。

流石に、フランスの孤高の天才ガロアの理論に関連する分離性だけあって、出だしから抽象的な議論が続いています。

ガロア理論は、まだ遠いですが、分離的ということに関係する完全体の定義と、それについての定義の必要十分条件について、これから解説をします。

なお、可換体 K の標数 p が 0 でないとき、a, b∈K について、p乗の二項展開が簡単に計算できます。

つまり、

(a+b)p = ap+bp です。

これは二項係数 pCr が、

1 ≦ r ≦ p-1 のときに、p の倍数のために 0 となってしまうからです。

今、示した【命題】と合わせて、p乗の二項展開を、次の定理を証明するときに使います。

完全体 :標数p>0のとき完全とは

【完全体の定義】

可換体 K 上の任意の多項式が分離的であるとき、K を完全体という。

可換体 K の標数 p が 0 でないとき、必ず p は素数となっています。

K の標数 p > 0 のときに、K が完全体であることを特徴づけるために、記号を一つ用意します。

Kp = {ap | a∈K} という K の元の p 乗をすべて集めた集合に記号をつけます。

この Kp が、標数 p > 0 のときに、K が完全体か否かを判断するための試験紙となってくれます。

すなわち、

Kp が K と集合として対等かどうかによって、K が完全体かどうかが分かります。

では、定理として記述し、証明します。

完全体か否か

【定理】

可換体 K の標数 p が 0 でないとする。

このとき、Kp = K であることは、K が完全体であることと同値である。

<証明>

「Kp = K ならば K が完全体」ということを、背理法を用いて示します。

K が完全体でないと仮定します。

完全体でないので、K の元を係数とする多項式 f(x) で、分離的でないものが存在することになります。

すると、先ほど示した【命題】より

ある K 上の既約多項式 fs(x) が存在し、

f(x) = fs(xp) となります。

この fs(x) を、

fs(x) = Σi aixi (ai∈K[x]) とします。

今、Kp = K なので、

各 ai∈K に対して、

ibp∈Kp が存在し、

ai = ibp と表すことができます。

(Kp の定義から ib∈K です。)

K の標数が p > 0 であることから、

f(x) = Σi aixi = Σiibpxi

= (Σiibxi)p となります。

p > 0 だから f(x) は K 上の可約多項式ということになり、既約多項式であったことに矛盾します。

ゆえに、K は完全体ということになります。

逆もまた真

「K が完全体 ならば Kp = K」ということの対偶を示します。

つまり、「Kp ≠ K ならば K が完全体でない」ということを示します。

Kp ⊂ K だから、

Kp ≠ K という仮定から、

K-Kp という差集合は空ではありません。

そのため、u∈K-Kp が存在します。

ここで、xp-u という K 係数の多項式を考えます。

K は一般的な可換体なので、何を多項式の根とするのかという疑問が生じてしまうので、K の代数的閉包 K を一つ固定します。

そして、K の最小分解体を L とします。

L の中に xp-u の根が全て存在するので、α をその根とします。

根なので、

αp-u = 0 です。

u∈K-Kp だったので、α は K の元ではありません。

今、α∈L-K は、K 上代数的ということになります。

α の最小多項式を g(x)∈K[x] と置くことにします。

すると、

α の K 上の最小多項式 g(x) は

xp-u の既約因子となっています。

一方、u = αp より、

L において

xp-u = xp-αp = (x-α)p

(K は L の部分体なので、乗法単位元は同じものだから L の標数も p です。)

よって、xp-u の既約因子である K 上の既約多項式 g(x) が L において分離的でないことから、K が完全体でないということになります。【証明完了】

抽象的な定理なので、標数 p の完全体の例を挙げておきます。

標数p>0の完全体の例

【例】

有限体 F は完全体である。

有限体の標数は、ある素数 p > 0 となっています。

有限体 F の標数を p > 0 とします。

φ: F → FP を、

a∈F に対して、

f(a) = ap と定義します。

すると、φ は F から F への体としての自己同型写像となっています。

※ 単射(mono)で有限集合ということから全射(epi)となります。

そのため、Fp = F です。

示した【定理】より、

Fp = F だから、F は完全体です。

有限体は完全体なので、環論を学習した頃に学習する可換体で完全体であるものを既に学習していました。

Z/3Z といった素数を法とした剰余環は可換体で、標数が法とした素数です。

Z/pZ は、標数 p > 0 の完全体の例ということになります。

ここまで、標数が 0 でないときについての内容を述べました。

標数が 0 の可換体については、もう既に本質を押さえています。

完全体 :標数が0のときは既に

可換体 K の標数が 0 だとします。

f(x) を K 上の既約多項式とすると、標数が 0 なので、形式的な微分に関して、

f'(x) ≠ 0 です。

よって、はじめの方で述べた【重要な系】から、f(x) は分離的ということになります。

K 上の任意の既約多項式が分離的なので、標数 0 の K は完全体です。

中学の数学から有理数体や実数体を使っていました。

有理数体、実数体、複素数体は標数が 0 なので、完全体です。

この記事では、分離的ということに関連する完全体の定義の必要十分条件について解説しました。

可換体の学習において、基礎となる内容だけに、完全体について既に知っている具体例を再認識しておくと良いかと思います。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。