自然数nの分割 – 他の記事の補足説明 【飛ばしていた内容を補完】

" 自然数nの分解 “について、初等整数論の有名な関数を用いた内容で示しています。

正確に証明をすると長くなりますが、途中の内容をしっかりと説明します。

【よく使う知識】

自然数 x と y の最大公約数を d としたとき、

x/d と y/d の最大公約数が 1 である。

この内容は、証明の中で使います。

自然数nの分割 :証明

【基本的な性質】

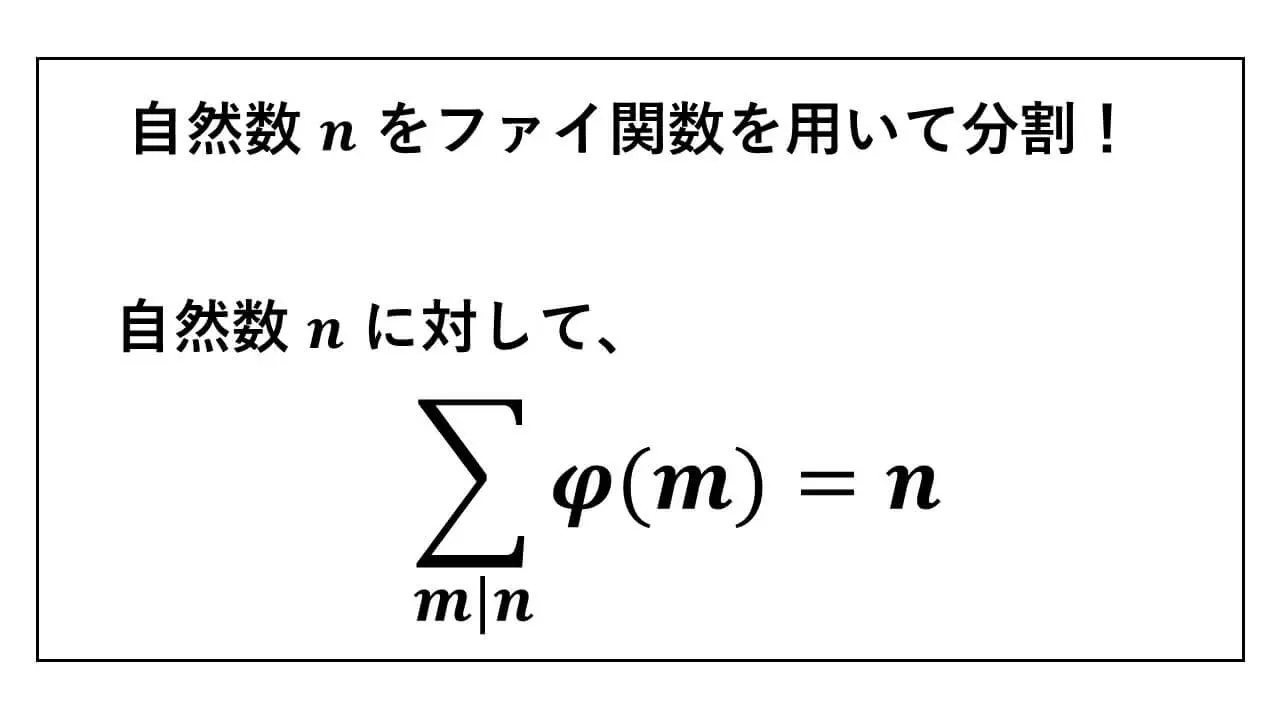

自然数 n に対して、

∑m|n φ(m) = n となる。

ただし、m は n のすべての正の約数を走る。

n = 1 のときは、φ(1) = 1 で成立するので、以下、n は 2 以上とします。

※ この φ はファイ関数です。

<証明>

n を 2 以上の自然数とし、n の 2 以上のすべての正の約数を k1, … , kt とします。

A = (Z/k1Z)×∪…∪(Z/ktZ)×,

B = {1, 2, … , n - 1}

A は各剰余環の元である集合たちをすべて集めた集まりです。

【f : A → B の定義】

x + kiZ ∈ (Z/kiZ)× (ただし自然数 i は 1 以上 t 以下で、1 ≦ x ≦ ki - 1) に対して、n/ki = n ÷ ki は n の正の約数です。

f(x + kiZ) = (n/ki)x と定義します。

※ (Z/kiZ)× の代表元を 1 以上 ki - 1 以下の整数に固定した、代表元の取り方に依存する写像です。

n/ki と x は n の正の約数なので、

(n/ki)x は正の整数となります。

1 ≦ x ≦ ki - 1 より、

(n/ki)x ≦ (n/ki)(ki - 1)

< (n/ki)ki = n

1 ≦ (n/ki)x ≦ n - 1 より、

f(x + kiZ) = (n/ki)x ∈ B

【g : B → A の定義】

y ∈ B に対して、n と y の最大公約数を y’ とします。

n/y’ を法として、

g(y) = (y/y’) + (n/y’)Z ∈ Z/(n/y’)Z と定義します。

1 ≦ y ≦ n - 1 なので、

n ÷ (n/y’) = y’ となり、y’ は正の整数より、n/y’ は n の正の約数です。

※ 1 = n/n < n/(n - 1) ≦ n/y’ なので、n/y’ は 2 以上の n の正の約数。

そのため、k1 から kt のどれかとなっています。

y/y’ と n/y’ は正の整数であり、

最大公約数が 1

そのため、

(y/y’) + (n/y’)Z は乗法逆元をもつので、

(Z/(n/y’)Z)× の元です。

そして、1 ≦ y < n より、

1 ≦ y/y’ < n/y’

つまり、1 ≦ y/y’ ≦ n/y’ - 1 なので、固定している代表元の値となっています。

したがって、

g(y) = (y/y’) + (n/y’)Z

∈ Z/(n/y’)Z ⊂ A

【 f が全単射である理由】

まず、gf が恒等写像であることを示します。

x + kiZ ∈ (Z/kiZ)× (ただし自然数 i は 1 以上 m 以下で、1 ≦ x ≦ ki - 1) に対して、

(gf)(x + kiZ)

= g(f(x + kiZ)) = g((n/ki)x)

(n/ki)x と n の最大公約数は n/ki となります。

※ この理由は後で示します。

g の定義から n/(n/ki) = ki を法として、(n/ki)x/(n/ki) = x を代表元とする値を対応させます。

そのため、g((n/ki)x) = x + kiZ です。

よって、(gf)(x + kiZ) = x + kiZ となります。

したがって、gf は恒等写像となります。

fg が恒等写像となることも後で示します。

以上より、gf と fg がともに恒等写像なので、f は全単射です。

したがって、

A に含まれる元の個数が、

B に含まれる元の個数 (n - 1) に一致。

A に含まれる元の個数は、

φ(k1) + … + φ(kt) なので、

φ(k1) + … + φ(kt) = n - 1

φ(1) = 1 を辺々足すと、

φ(1) + φ(k1) + … + φ(kt) = n

左辺は n の正の約数すべての和なので、結論が導けました。【証明完了】

飛ばしていた内容1

(n/ki)x と n の最大公約数 d は

n/ki となることを示します。

(n/ki) | (n/ki)x,

(n/ki) | n より

n/ki は (n/ki)x と n の公約数なので、

n/ki ≦ d です。

また、

公約数は最大公約数の約数より、

ある整数 p が存在し、

d = (n/ki) × p = np/ki と表せます。

d | n より、

(np/ki) | n です。

よって、

n÷(np/ki) は整数値です。

つまり、

n÷(np/ki) = ki/p は整数です。

このため、p は ki の正の約数です。

さらに、

d | (n/ki)x, np/ki | d より、

(n/ki)x÷(np/ki) は整数です。

約分をすると、

x/p は整数ということになります。

つまり、p は x の正の約数です。

以上より、p は x と ki の公約数です。

一方、

x+kiZ ∈ (Z/kiZ)×より、

x と ki の最大公約数は 1 です。

これより、p = 1 だから、

d = np/ki = n/ki 【証明完了】

もう1つ飛ばした内容を示します。

飛ばしていた内容2

fg が恒等写像となることを示します。

<証明>

y ∈ B とし、y と n の最大公約数を y’ とします。

(fg)(y) = f((y/y’) + (n/y’)Z) です。

n/(n/y’) = y’ より、f の定義から、

f((y/y’) + (n/y’)Z)

= y'(y/y’) = y

よって、(fg)(y) = y となり、

fg は恒等写像。【証明完了】

これで、自然数nの分割の内容です。

有限体-標数という記事でも飛ばしていた内容がありました。

ここからは、それを示しています。

他の記事の証明1

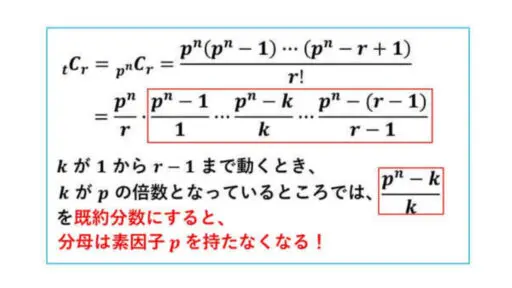

2 ≦ r ≦ t - 2 のときにも、p で割り切れることを証明します。

表紙の図のように k が走ります。

このとき、左辺が p で割り切れることを示します。

約分をすると左辺は整数値になるのですが、p を素因子として持っているのかどうかを確認する内容になります。

表紙の図の赤色で囲った部分で、分母を素因数分解したときに、素因子 p が現れるときは、k が p の倍数となっているところです。

そのとき、分子にも同じ k が使われています。

k を素因数分解したときの素因子 p の指数が pes だとします。

つまり、

k= pesa (a は自然数で a と p の最大公約数は 1) として、分子と分母を既約分数にすることを考えます。

ただし、

1 ≦ k < r < pn-2 という状況なので、

es < n です。

このとき、

(pn-k)/k

= (pn-pesa)/pesa

= (pn-es -a)/a

a と p の最大公約数は 1 なので、既約分数にすると分母は p を素因子としてもちません。

k が p の倍数でないときには、

(pn - k)/k を既約分数にしようが、しまいが、分母は p を素因子にもちません。

以上より、k が p を素因子に持つか、持たないかに場合分けされ、いずれの場合についても、

(pn - k)/k を既約分数にすると、分母は素因子 p を持たないということが示せました。

よって、表紙の図の大きく赤色で囲っている部分を既約分数にすると、分母は素因子 p を持たないということが示せました。

一番左の r ですが、r < pn なので、r が素因子 p をもっていたとしても、

その指数は最大で、

n-1 までです。

よって、pn/r を既約分数にしたときに、分子は素因子 p をもち、その指数は 1 以上ということが分かりました。

これで、tCr の公式を既約分数にしたときに、分子は素因子 p をもつということが示されました。

素因子として p をもっているのかどうかについての議論でしたが、高校で学習した整数の知識で考察を進めることで、結論に辿り着けるないようになっていました。

ここまでが、有限体-標数という記事の内容の補足説明になります。

次の段落では、テンソル積という記事で残していた証明の内容を述べます。

ユニバーサリティーについての内容となります。

他の記事の証明2

π’ : M × N → T’ について、

②の G として T を考え、

②の f として π を考えると、

π* : T’ → T が存在し、

π* ・π’ = π

一方、π : M × N → T について、

【定理】の G として T’ を考え、

【定理】の f として π’ を考えると、

(π’)* : T → T’ が存在して、

(π’)*・π = π’ となります。

よって、任意の (x, y) ∈ M × N に対して、

π*・(π’)*・π((x, y))

= π*・π'((x, y)) = π((x, y)) …(a)

これは、【定理】において、G として T、f として π を考えたものです。

ここで、T から T への恒等写像は Z-準同型写像で、それを id(T) と表すと、【定理】のおける G として T を、f として π を考え、

id(T)・π((x, y)) = π((x, y)) …(b)

(a) と (b) から、【定理】の Z-準同型写像が、ただ一つ存在するということから、

π*・(π’)* = id(T) です。

さらに、②の G として T’、

f として π’ を考えると、

(π’)*・π*・π'(x, y)

= π'(x, y) … (c)

ここで、T’ から T’ への恒等写像を id(T’) と表すと、

id(T’)・π'(x, y) = π'(x, y) … (d)

(c) と (d) から、②の Z-準同型写像が、ただ一つ存在するということから、

(π’)*・π* = id(T’) となります。

これで、π*・(π’)* = id(T) でもあったので、

(π’)* : T → T’ が全単射で、逆写像が π* ということになります。

よって、(π’)* は Z-加群としての同型写像なので、T と T’ が加群として同型です。【証明完了】

読んで頂き、ありがとうございました。