ロルの定理 | 微分可能から極限値の収束【右極限と左極限を意識】

" ロルの定理 – 微分係数 “は、高校の数学で出てくる証明が難しそうな定理です。

そこで、証明を文章だと思って、意味のまとまった段落ごとに分けるように見ます。

数の場合分けや、微分可能であるという仮定を使って収束を確定させるといったことを示す良い見本と思うと気分が楽になります。

具体的には、次の二点について、「この部分の意味のまとまりは、こっちだ」と意識することで、証明の内容が理解しやすくなるかと思います。

・実数 p は、「0 か 0 でないか」のどちらか

・微分可能なら、右極限と左極限が一致する

意識を集中させて証明を理解しようとするときに、力点の置き方を変えると理解がしやすいかと思います。

平均変化率の定義については、記事の後半で解説をしています。

いったんは、それを認めてロルの定理の証明を解説します。

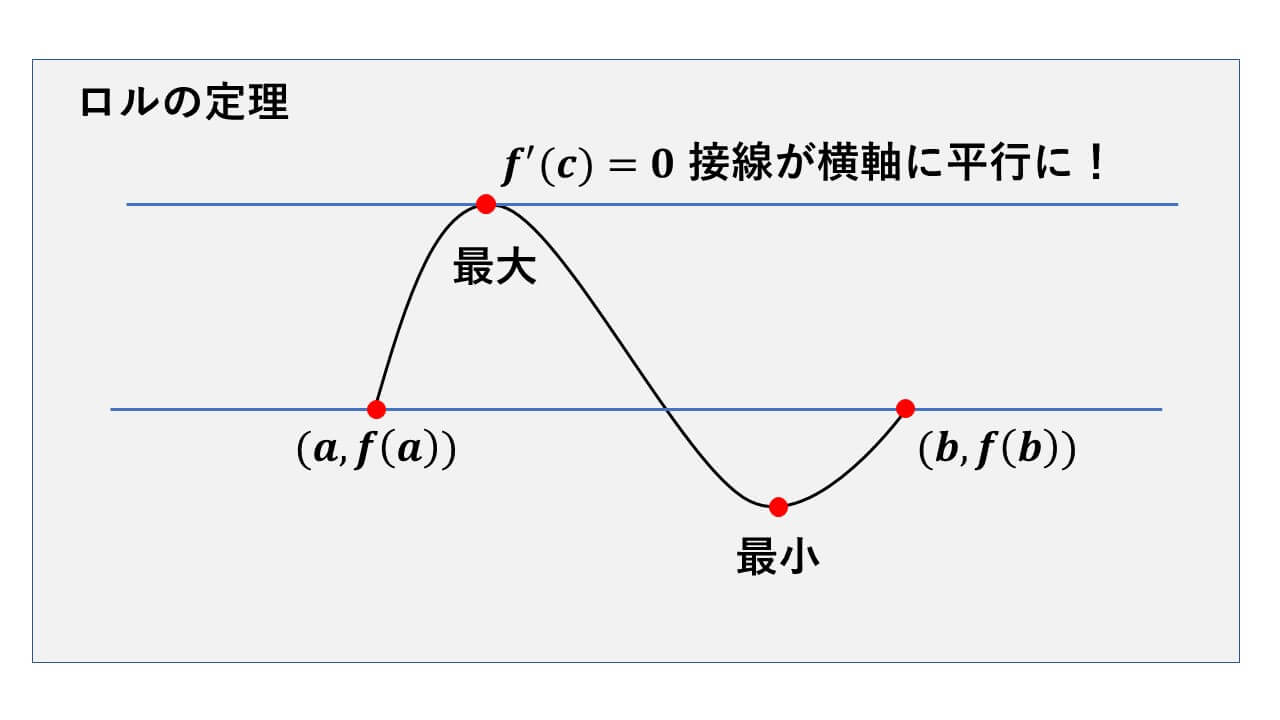

ロルの定理 :前提となる厳密な部分を視覚イメージで回避

ロルの定理の仮定の一つは、

「a ≦ x ≦ b という範囲を定義域とする連続関数 f(x) について、両端点の値が等しくなっている」ということです。

文章で書くと難しそうですが、f(a) = f(b) となっていることが仮定されているということです。そして、連続なので、グラフは 1 本の曲線(もしくは直線)です。

グラフを 1 本のロープと思うと、x の値が a から b へ増加させていったときに、いきなり +∞ や -∞ になったりしないことが、このイメージから想像できます。

大学の数学では、この部分を厳密に証明します。閉区間は、閉集合になっていて、この範囲で有界。

そして、有界閉区間上で定義された実数値連続関数は最大値および最小値をとるという

連続関数の最大・最小についての定理があります。

※ 厳密証明は、リンク先で解説しています。

高校の数学では、上の視覚的なイメージをもつことが大切になるかと思います。この視覚イメージを大学数学では、4 次元以上の有界閉集合上で定義された連続関数についての定理へと拡張させます。

証明の作業工程

ロルの定理の証明は長いので、作業工程を書いておきます。

次の段階たちを、それぞれの中心となる論点を意識して見て頂けると理解しやすいかと思います。

① 有界閉区間 [a, b] における最大値および最小値の定理についての大学数学の引用パート

② f(a) = f(b) の値が、「0 か 0 でないのか」の場合分けと、0 であるときの扱いやすさを実感するパート

③ 微分可能の仮定から、右極限と左極限が同じ実数値に収束することを使うパート

④ 0 でないときの場合の証明を 0 のときの証明に帰着させる部分

証明を理解するときに、今、どのパートで議論をしているのかということを意識することで、論点への意識が集中され、理解しやすくなるかと思います。

ロルの定理 :定理の証明

【ロルの定理】

実数 a, b が a < b だとする。

関数 f(x) が閉区間 [a, b] で連続、開区間 (a, b) で微分可能とする。

このとき、

f(a) = f(b) ならば、「f'(c) = 0, a < c < b」を満たす実数 c が存在する。

まず、f(a) = f(b) = 0 の場合について結論を導きます。

その後で、f(a) = f(b) の値が 0 でない場合について証明をする流れになります。

【①大学数学で厳密証明をする定理の引用パート】

関数 f(x) は、閉区間 [a, b] で連続です。連続関数の最大・最小値の定理から、a ≦ x ≦ b という定義域について、f(x) は最大値 M と最小値 m をもちます。

※ これで、m ≦ f(x) ≦ M ということが値域において分かりました。

【② f(a) = f(b) の値が 0 であることへの意識パート】

f(x) の値域が m ≦ f(x) ≦ M なので、もし m = M だとすると、f(x) は定数関数ということになります。つまり、m も M も f(a) も f(b) もすべて等しいという状況です。

このときは、f(a) = 0 だったので、関数 f(x) の値域は、0 のみということになります。a < c < b であるどんな実数 c についても、f(c) = 0 となっています。この定数関数を微分して、f'(c) = 0 で、定理が成立します。

よって、以下は m ≠ M のときについて議論をしていきます。

m ≠ M という状況では、m か M のどちらかの値が、f(a) = f(b) = 0 と異なることになります。

よって、起こり得る場合が、m ≠ 0 のときと、M ≠ 0 のときとなりました。

M ≠ 0 のときから定理を示すことにします。

a < c < b である実数 c のときに、最大値 M をとるとします。すなわち、f(c) = M ということです。M は、関数 f(x) の値域における最大値なので、次のことが成立します。

|Δx| が十分小さいときに、

f(c + Δx) ≦ M = f(c)

よって、Δy = f(c + Δx) - f(c) ≦ 0 となっています。

中学で学習した変化の割合(平均変化率)の内容で出てくる増加量が登場させることができました。このとき、次のことが成立します。

【③ 微分可能なので右と左の極限が同じ値に収束するパート】

y = f(x) は開区間 (a, b) で微分可能ということから、

a < x < b である任意の実数 x において、

Δx → 0 としたときに、Δy/Δx は収束します。

Δx > 0 ならば、

Δy = f(c + Δx) - f(c) ≦ 0 の両辺に 1/Δx を掛けると、

Δy/Δx ≦ 0 より、

Δx → +0 としたときの右極限の値は 0 以下となります。

Δx > 0 ならば、1/Δx を掛けたときに不等号の向きが変わり、Δy/Δx ≧ 0 だから、

Δx → -0 としたときの左極限の値は 0 以上です。

y = f(x) は開区間 (a, b) で微分可能なので、右極限と左極限は一致します。

そのため、Δx → 0 としたときに、

Δy/Δx は 0 に収束することになります。

この収束値が f'(c) で、f'(c) = 0

これで、a < c < b である実数 c について、定理が成立することが示せました。

※ 不等式と極限についての内容を基礎として使いました。

m ≠ 0 のときも同様にして、f'(c) = 0 が導けます。

a < c < b である c において、f(c) = m として、f(c + Δx) ≧ m = f(c) から議論をスタートします。

最大値のときの証明で「≦」と「≧」が逆転するだけで、同じ要領で結論へ到達します。それだけなので、同様の議論は割愛します。

※ 実数に関連する証明で、この「≦」と「≧」の双対性は、たびたび出てきます。アイデアは同じで、機械的に「≦」と「≧」を逆転させ、適宜の微調整をするだけのときに、「同様にして」という言い方をよく使います。

これで、f(a) = f(b) = 0 の場合について、証明が完了しました。

既に証明した内容に帰着

f(a) = f(b) ≠ 0 の場合についての証明を完成させます。

残っているこの証明は、「f(a) = f(b) = 0」の場合に帰着させます。

既に証明した正しい内容を利用するという数学の推論規則の一つです。

f(a) = f(b) の値が 0 でないときは、縦軸方向に平行移動をして、両端点での値が 0 のときにするというわけです。

a ≦ x ≦ b である実数 x について、

g(x) = f(x) - f(a) と新しい関数を定義します。

この関数 g(x) は、閉区間 [a, b] で連続、開区間 (a, b) で微分可能です。

そして、g(a) = 0 です。

さらに、g(b) = f(b) - f(a) ですが、f(a) = f(b) なので、g(b) = 0 となっています。

これで、g(a) = g(b) = 0 となっています。

これで、先ほど証明した内容のスタート地点にこれました。

上で書いた証明の関数 f(x) を関数 g(x) に書き換えて同じ議論をすると、

g'(c) = 0, a < c < b を満たす実数 c が存在します。

g(x) = f(x) - f(a) で、f(a) は定数なので、両辺を x で微分すると、g'(x) = f'(x)

つまり、f'(c) = g'(c) = 0

これで、証明したい定理の結論へ辿り着けました。【証明終了】

今回のブログ記事で、ロルの定理 (Rolle’s theorem) の証明をしました。

大学の数学で扱う厳密証明を他の記事へリンクを貼って回避したことで、高校数学で扱う内容に絞ることができました。

さらに、平均値の定理(ラグランジュの平均値の定理)がロルの定理から導かれます。これらについても、微分積分で基本となります。

平均値の定理 は数学では二つあります。ラグランジュの定理とコーシーの定理です。

どちらもロルの定理から導かれます。ラグランジュの平均値の定理は関数の増減表の根本的な拠り所となります。

つまり、関数の増加と減少を一次導関数を用いることで判断できるための根拠になります。そして、コーシーの平均値の定理からはロピタルの定理が導かれます。

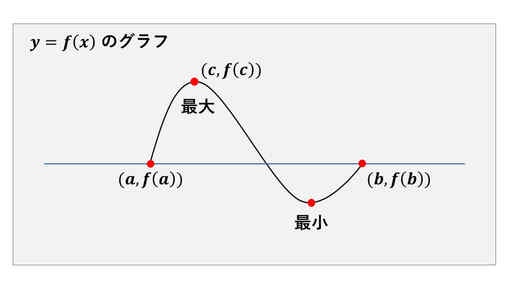

抽象的な定理の証明の前に、具体例を見ておきます。

ロルの定理の具体例

三次関数 f(x) = x3-4x は、

閉区間 [0, 2] で連続で、

開区間 (0, 2) で微分可能です。

さらに、f(0) = f(2) となっています。

このため、ロルの定理から、

f'(c) = 0, 0 < c < 2 を満たす実数 c が存在します。

f(x) = x3-4x だと、実際に微分を計算して、c の値を求めることができます。

f'(x) = 3x2-4 です。

f'(x) = 0 を満たす実数は、

3x2-4 = 0 という二次方程式の解です。

この判別式は、

02-4・3・(-4) > 0 なので、

二次方程式は異なる二つの実数解をもちます。

しかし、今、0 < c < 2 という条件も満たす実数を考えているので、

3x2-4 = 0 の実数解のうち、0 より大きくて 2 より小さい範囲に入っている実数を c とします。

ロルの定理の結論の実数の範囲を示す不等式にも注意です。

それでは、ここからは、ラグランジュの平均値の定理を証明します。

ロルの定理 :平均値の定理の証明

ロルの定理から、ラグランジュの平均値の定理とコーシーの平均値の定理が導かれます。高校の数学3で学習する極限関連の議論で、このことを証明します。

このブログ記事では、ラグランジュの平均値の定理を証明します。

【ラグランジュの平均値の定理】

関数 f が閉区間 [a, b] で連続、かつ 開区間 (a, b) で微分可能とする。

このとき、

ある実数 c が存在し、

a < c < b かつ

f(b) – f(a) = f'(c)(b – a) を満たす。

<証明>

k = (f(b) – f(a))/(b – a),

F(x) = f(x) – k(x – a) と置きます。

すると、

F(a) = F(b) = 0,

F'(x) = f'(x) – k です。

ロルの定理より、(a, b) 内に実数 c が存在して

F'(c) = 0 となります。

今、a < c < b で F'(c) = 0 となっています。

すると、F'(c) = 0 なので、0 = f'(c) – k となります。

つまり、 f'(c) = k なので、k をもとに戻して分母を払うと次の等式になります。

f'(c)(b – a) = f(b) – f(a)【証明完了】

今、証明した平均値の定理から、ロピタルの定理が導かれます。

※ リンク先の記事でコーシーの平均値の定理の証明も述べています。

ロピタルの定理は、範囲外ですが、不定形の極限が出てきたときに、分子と分母を微分すると極限が求められるので、知っておくのも良いかと思います。

※ただ、大学受験の記述問題では、学習外の内容なので答案に書かずに、求めた極限の見直しなどに使うと良いかと思います。

大学へ入学した後の数学では、普通に使います。

ラグランジュの平均値の定理の一つの応用例として、増減表の作成があります。

ここからは、微分係数の定義について述べることにします。

平均変化率 :微分係数

一次関数は特殊で、変化の割合が一定になっています。しかし、他の曲線を表す関数について、変化の割合は一定ではありません。

y = 2x2 だと、3 秒後から 5 秒後についての変化の割合は 16 でした。

2 秒後から 4 秒後という同じ 2 秒間でも、変化の割合(平均変化率)が異なることを確かめてみます。

球が 2 秒後に進んだ距離は、

2 × 22 = 8 [m] です。

球が 4 秒後に進んだ距離は、

2 × 42 = 32 [m] です。

そのため、2 秒後から 4 秒後の 2 秒間についての平均の速さ(平均変化率)は、

(32-8) ÷ 2 = 12 [m/s] です。

同じ 2 秒間でも、「3 秒後から 5 秒後」についての平均変化率は 16 で、「2 秒後から 4 秒後」についての平均変化率は 12 と異なっています。

物理で学習する加速度の影響から、「3 秒後から 5 秒後」についての方が、より加速して速くなっているわけです。

ここで、中学の数学で学習した増加量を、高校数学の増分という言い方で表すことについて解説をします。

増分ΔxやΔy

「3 秒後から 5 秒後」についての平均変化率が 16 ということについて、x の増加量のことを増分を用いて表してみます。

5-3 = 2 のことを中学の数学では、x の増加量が 2 と呼んでいました。

このことを、3 秒後から 5 秒後」についての x の増分 Δx が 2 といいます。

つまり、Δx = 5-3 = 2 が、3 秒後から 5 秒後についての x の増分です。

球が進んだ距離 y m についても増分を使って表します。

3 秒後に球が進んだ距離が、18 m で、5 秒後に球が進んだ距離が 50 m でした。

y の増加量である Δy は、

Δy = 50-18 = 32 です。

この Δy = 32 が、3 秒後から 5 秒後についての y の増分です。

言い方が変わっただけで、本質的な内容は、中学数学で学習した x の増加量と y の増加量と同じなので、ご安心ください。

そして、変化の割合は、

Δy ÷ Δx = Δy/Δx です。

3 秒後から 5 秒後についての変化の割合(平均変化率)は、

Δy = 32, Δx = 2 なので、

32 ÷ 2 = 16 [m/s] です。

中学数学で学習した、x の増加量に対する y の増加量の割合のことを、

Δy/Δx と高校数学では表しています。

ここまで、高校数学で使う用語の内容を具体例を用いて説明しました。これらの用語に、極限の考えを合わせて微分係数の定義へと議論が発展します。

平均変化率について

先ほどの坂道を転がる球の速さについての内容を、文字を用いて一般化しておきます。

x についての関数 y = f(x) について、

x が a から b まで変化するとき(ただし、a < b)、x の増分は、

Δx = b-a です。

a < b なので、Δx ≠ 0 ということに注意です。平均変化率を考えるときに、分母が 0 になっていないことを押さえておく必要があります。

このときの y の増分は、

Δy = f(b)-f(a) です。

x が a から b まで変化するときの平均変化率は、

Δy/Δx = {f(b)-f(a)}/(b-a) となっています。

坂道を転がる球の速さの例では、

y = f(x) = 2x2 だったので、

Δy/Δx = (2b2-2a2)/(b-a)

= 2(b+a)(b-a) ÷ (b-a)

= 2(a+b) となっていました。

そのため、3 秒後から 5 秒後についての平均変化率は、

2 × (3+5) = 16 [m/s] となっていたわけです。

それでは、平均変化率に極限の発想を加えて、微分係数の定義を説明します。

微分係数の定義

平均変化率 Δy/Δx の分母の Δx は 0 でない値でした。この Δx という実数を 0 に近づけるという極限操作を考えます。

実数 Δx を 0 に近づけるというときに、左から 0 に近づける左極限と、右から 0 に近づける右極限があります。

左極限と右極限が同じ値に収束するときに、その収束値のことを微分係数といいます。

左もしくは右極限が発散しているときは、微分可能ではないということになります。

はさみうちの定理という記事で、この左と右の極限が同じ値に収束することを考えて、sinθ/θ についての極限に関する公式を解説しています。

では、左右の極限が一致する具体例を通じて、微分係数を説明します。

微分係数を具体例で

y = f(x) = 2x2 という坂道を転がる球の速さの例で使った関数を考えます。

Δy/Δx = {f(b)-f(a)}/(b-a) の Δx を 0 に近づけます。

実数 a と b は、定数で a < b となっています。

Δy = f(b)-f(a) = 2(b+a)(b-a),

Δx = b-a となっています。

今、b = Δx+a なので、

Δx → 0 のとき、b → a となります。

Δx が、-1, -0.1, -0.001, … と左から 0 に近づいても、1, 0.1, 0.001 , … と右から 0 に近づいても、b の値が a へと接近することになります。

Δy/Δx = 2(b+a) なので、a が b へ接近すると、

Δy/Δx → 2(a+a) = 2a です。

これで、Δx → 0 のときに、

Δy/Δx が 2a に収束することが示せました。

この内容は、y = f(x) = x2 について、

f'(a) = 2a ということを表しています。

微分係数 2a ですが、x = a における微分係数が 2a ということです。

どこで、微分係数を考えているのかを見やすくするために、微分係数を次のように定義します。

どこで微分係数を考えるか

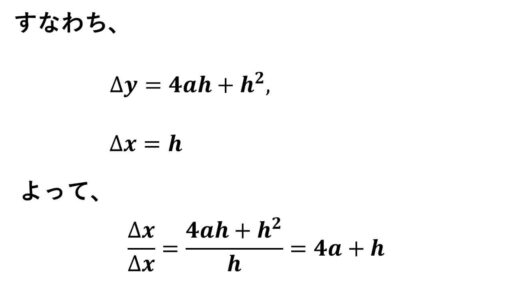

y = f(x) について、x が a から a+h まで変化するとき(ただし、h > 0 )、x の増分を Δx, y の増分をΔy として、平均変化率を Δy/Δx とします。

すると、

Δy/Δx = {f(a+h)-f(a)}/(a+h-a)

= {f(a+h)-f(a)}/h となっています。

h → 0 としたとき、Δy/Δx の左極限と右極限が同じ値に収束するときに、その収束値を x = a における f(x) の微分係数と定義します。

これで、どこで微分係数を考えているのかが明確になりました。

y = f(x) = 2x2 について、この定義で、もう一度、微分係数を見てみます。

x の値が a から a+h まで変化するとき、

x = a における微分係数を定義に基づいて計算します。

f(a+h) = 2(a+h)2

= 2a2+4ah+h2 です。

そのため、

Δy = f(a+h)-f(a)

= (2a2+4ah+h2)-2a2

= 4ah+h2 です。

Δx = (a+h)-a = h です。

h → 0 ということを考えると、h を左から 0 に近づけても、右から 0 に近づけても、4a+h は 4a に収束します。

つまり、h → 0 のとき、Δy/Δx という平均変化率は 4a という実数に収束します。

x = a における微分係数の定義から、

y = f(x) = 2x2 の x = a における微分係数は、4a ということになります。

つまり、f'(a) = 4a です。

導関数について

y = f(x) について、x = a における微分係数を考えました。

a という特定の実数だけでなく、微分係数を一般的に、この式に値を代入したときに求められるようにしておくと便利です。

そこで、x の値が、x から x+h まで変化したときの平均変化率の極限操作を考えます。ただし、h > 0 です。

Δx = (x+h)-x = h,

Δy = f(x+h)-f(x),

Δy/Δx = {f(x+h)-f(x)}/h です。

h → 0 としたときに、左極限と右極限が同じ値に収束しているときに、その値を f'(x) と表し、f(x) の(一次)導関数といいます。

この導関数を求めておくと、x に a を代入することで、x = a における微分係数を求めることができます。

y = f(x) = 2x2 だと、

Δy/Δx = 4x+h となります。

h → 0 のとき、Δy/Δx → 4x です。

そのため、y = f(x) = 2x2 の導関数は、

f'(x) = 4x となっています。

坂道を転がる球の 3 秒後における微分係数は、

f'(3) = 4 × 3 = 12 となります。

このように、導関数を求めることができると、各値についての微分係数をすぐに求めることができて役に立ちます。

x についての関数 f(x) の導関数を求めることを、x について微分するといいます。

導関数を表す記号ですが、

y = f(x) について、

y’, f'(x), dy/dx, df/dx, d/dx(f(x)) が、よく使われます。

グラフを考えた図形的には、x = a における微分係数 f'(a) は、x = a を通る接線の傾きとなっています。

定義に基づいた導関数に関する証明については、関数の和という記事で解説をしています。

また、関連する数3の内容として、中間値の定理を投稿しています。

これで、今回のブログを終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。