可解群 | 定義の同値な書き換えと、その具体例

" 可解群 " の定義には、同値な書き換えがあります。

群論の入門内容で学習する同値な書き換え内容を把握した上で、可解群についての基礎的な命題を証明します。

また、p 群が可解であることや位数 p2q の群が可解であることを途中の考察する過程を示して証明します。

その際には、群の共役作用についての内容を使います。

この記事では、群 G の単位元のことを e と表すことにします。

可解群 :定義と同値な書き換え

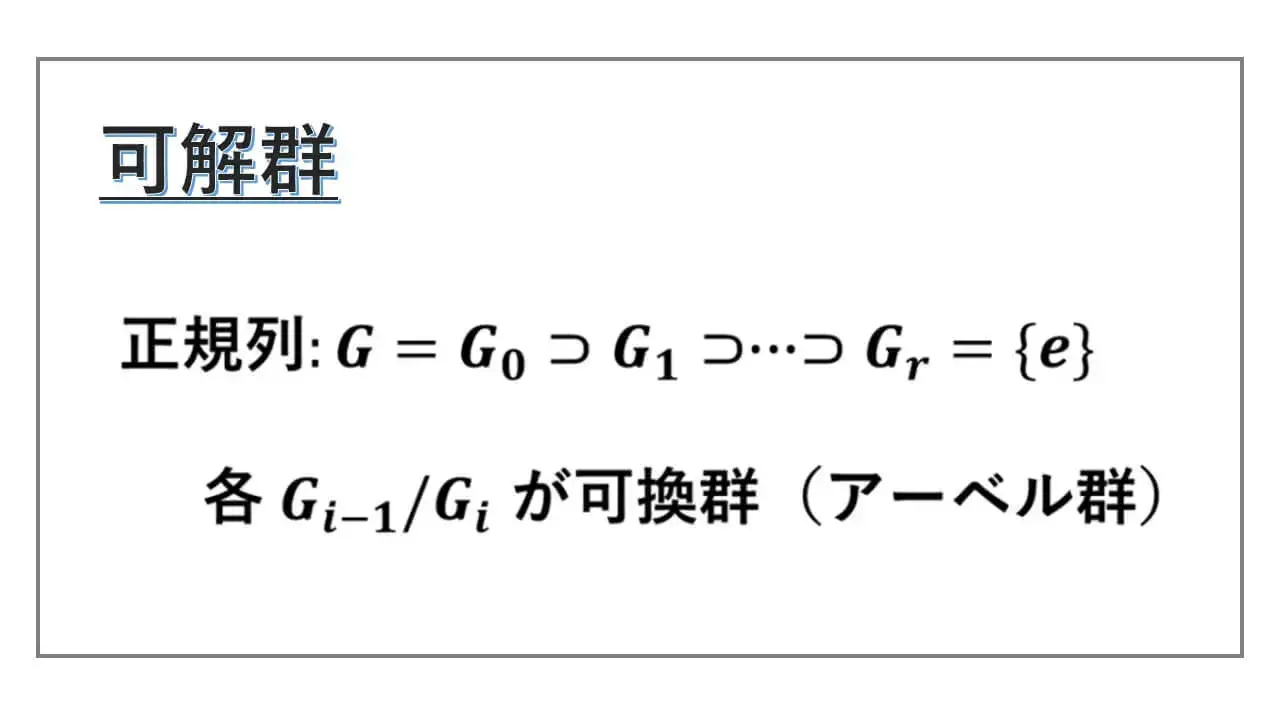

【可解群の定義】

G を群とする。

G = G0 ⊃ G1 ⊃ … ⊃ Gn = {e} という正規列で、各剰余群 Gi-1/Gi が可換群(アーベル群)となっているものが存在するとき、G を可解群と定義する。

この可解群の定義には、同値な書き換えがあります。

まず、組成列に関連する書き換えです。

【同値な書き換え1】

有限群 G が可解群であることの必要十分条件は、G の組成因子が全て素数位数の群であることである。

この書き換えが真であるとして議論を進めます。

また、「群 G の正規部分群 N について、G/N と N が可解群であれば、G も可解群である」ことも真です。

組成列に関連する書き換えと、この命題は、可解群を学習し始めるときに出てくる基本となる内容になります。

また、交換子群列を用いた可解群の定義の書き換えもあります。

【同値な書き換え2】

群 G が可解群であることと、ある自然数 r が存在して、長さ r の交換子群列が単位群となることが同値である。

ブログ交換子群より

この r 次の交換子群が単位群となるという書き換えも可解群を学習するときの基本となります。

この書き換えの証明や交換子群についての基本的な命題は、リンク先で証明しています。

有限群については、同値な書き換えが二つあることになるので、状況によって使いやすいもので可解群かどうかを判断することができます。

群 G が、G と 単位群以外に正規部分群をもたないとき、G を単純群といいます。

単純群が可解群だと、どういうことなのかを示す命題を証明します。

交換子群についての内容を使って、考察を進めます。

有限単純群が可解群なとき

G を位数が 2 以上の有限群とします。

G が単純群かつ可解群だとすると、G は素数位数の巡回群となります。

G が可解群なので、[G, G] という交換子群は、G に真に含まれることになります。

これは、[G, G] = G とすると、【定義の書き換え2】の内容に反することになるためです。同様に、可解群であることから、交換子群列は有限の長さで単位群に到達します。

ここで、G が可換群(アーベル群)でないとすると、

D1(G) = [G, G] が {e} とは異なることになります。

一般に D1(G) は G の正規部分群(そして、G/D1(G) が可換群)であることから、

G ⊃ D1(G) ⊃ {e} が正規列で、

D1(G) は G や {e} と異なる正規部分群ということになります。

これは、G が単純群であるという仮定に矛盾します。

そのため、G は可換群でなければなりません。

よって、G の位数が素数位数でなければ、シローの定理から素数位数の真部分群が存在することになります。

今、G は可換群なので、どの部分群も G の正規部分群だから、G が単純群ということに反します。

したがって、G の位数は素数位数でなければなりません。

そして、素数位数の群は巡回群となっています。

これで、有限群 G が単純群であり、かつ可解群であるとき、G が素数位数の巡回群であることを示すことができました。 ■

この証明では、交換子群についての内容を使いました。状況によって、可解かどうかを判断しやすいものを使って考察を進めることになります。

可解群の部分群も可解

G を可解群とし、H を G の部分群とします。

G が可解群のとき、その部分群も可解群になっています。

仮定から、【同値な書き換え2】より、

G ⊃ D1(G) ⊃ … ⊃ Dr(G) = {e} と、有限の長さで交換子群列が単位群に辿り着きます。

各 i 次の交換子群(導来群)について、

Di+1(G) = [Di(G), Di(G)] は、

Di+1(H) = [Di(H), Di(H)] を含みます。

そのため、

H ⊃ D1(H) ⊃ … ⊃ Dr(H) = {e} と、有限の長さで交換子群列が単位群に到達します。

そのため、【同値な書き換え2】より、

H は可解群です。 ■

また、同じ要領で、可解群の剰余群も可解であることが分かります。

可解群 G の正規部分群を N とすると、

Di(G/N) = Di(G)/N なので、

ある自然数 r で、Dr(G) = {e} となるため、

Dr(G/N) = {N} となり、交換子群列が有限の長さで単位群となります。

そのため、G/N も可解群となります。

可解群の準同型像も可解

群 G から群 G’ への群準同型写像を f とします。

このとき、G が可解群であるとすると、f(G) も可解群です。

このことを証明します。

i = 1 のとき、

f(D1(G)) = f([G, G])

= [f(G), f(G)] = D1(f(G)) です。

これの繰り返しを考えます。正確に帰納法で示します。

自然数 i について、

f(Di(G)) = Di(f(G)) と仮定します。

すると、次のようになります。

これで、どの自然数 n についても、

f(Dn(G)) = Dn(f(G)) となることが帰納法によって示されました。

また、G が可解群であることから、ある自然数 r が存在して、

Dr(G) = {e} なので、

{f(e)} = f(Dr(G)) = Dr(f(G)) です。

f(e) は f(G) の単位元なので、f(G) の交換子群列は長さ r で単位群となるということになります。

これで、【同値な書き換え2】から、

f(G) も可解群です。 ■

次の内容は、シローの定理を中心に可解群となることを証明する練習問題です。

可解群 :位数2023の群は可解

位数 2023 = 172× 7 の群は可解群になります。一般的な方が証明をしやすいときもありまして、位数 p2q (p と q は異なる素数)の群が可解群ということを証明します。

p群の中心という記事で、位数 p2 の群は可換群ということを示していまして、これも証明で使います。

位数 p2q (p と q は異なる素数)の群 G は可解群である。

<証明>

シローの定理から、G にはシローp部分群 P が存在します。

{gPg-1 | g∈G} という G の部分集合(シローp部分群)たちの集まりを S とします。

G から S への作用を共役作用で定義すると、S は P 軌道のみとなります。

ここで、P についての固定部分群は、P の正規化群 NG(P) です。

NG(P) = {g∈G | gPg-1 = P} という G の部分群です。

よって、|S| = |G| ÷ |NG(P)| です。

P は NG(P) の部分群となっているので、ラグランジュの定理から、NG(P) の位数は、p2 以上であり、G の位数の約数となっていることが分かります。

そのため、|S| は、1 か q のどちらかです。

【|S| = 1 の場合】

このとき、{gPg-1 | g∈G} = {P} なので、P は G の正規部分群です。

G ⊃ P ⊃ {e} という正規列を考えると、

G/P は位数 q の群で、素数位数の群が巡回群ということから、可換です。

また、P の位数は p2 なので、p群の中心が単位群でないというブログで示した通り、P は可換群です。

そのため、P と単位群で剰余群を作ると、P と同型なので、その剰余群も可換群です。

そのため、G ⊃ P ⊃ {e} という正規列は、可解群の定義を満たします。

【|S| = q の場合】

このとき、NG(P) ≠ G なので、

p2 ≦ |NG(P)| < p2q です。

q が素数なので、p2 より大きく p2q より小さい範囲に p2q の約数となる p2 の倍数は存在しません。

ゆえに、|NG(P)| = P2 でなければなりません。

つまり、NG(P) = P となっています。

シローの定理から、シローp部分群どおしは共役なので、シローp部分群の個数を t とすると、

t = |S| です。

そのため、t = |G|÷|NG(P)| = q です。

ここで、シローの定理から、シローp部分群の個数 t = qは、

q-1 が p で割り切れます。

よって、q > p … (1)

今、シローq部分群を Q と置くと、

NG(Q) = G または NG(Q) ≠ G のいずれかです。

そこで、NG(Q) ≠ G だと仮定して、矛盾を導きます。

このとき、シローq部分群全体を T と置くと、

T = {gQg-1 | g∈G} で、

|T| = |G|÷|NG(Q)| なので、

|T| は p または p2 です。

さらに、|T|-1 は素数 q で割り切れます。

(1) より、p < q なので、

|T| = p だとすると、p-1 は q で割り切れません。

そのため、|T| = p2 となります。

|T| = |G|÷|NG(Q)| だったので、

|NG(Q)| = |G|÷|T|

= p2q ÷ p2 = q

さらに、Q ⊂ NG(Q) ということから、

Q の位数が q なので、

Q = NG(Q) となります。

これは、NG(Q) ≠ G という仮定に矛盾です。

そのため、背理法から、

NG(Q) = G です。

これで、Q が正規部分群ということが示せました。

そのため、

G ⊃ Q ⊃ {e} は正規列です。

さらに、剰余群 G/Q は位数 p2 の群なので可換群です。

Q/{e} は Q に同型で、Q は素数位数の群なので、巡回群だから可換群です。

そのため、G ⊃ Q ⊃ {e} という正規列は、G が可解群であることの定義を満たします。

以上より、位数 p2q (p と q は異なる素数)の群が可解群ということを証明することができました。 ■

証明で用いた S は、シローp部分群全体で、シローの定理から、どのシローp部分群も共役作用について移り合います。

そのために、S が P を含む一つの軌道となっています。これを置換群の言葉で、遷移的 (transitive) といいます。

T については、Q を含む一つの軌道となっていて、やはり遷移的です。

有限群の有限な対象への作用の内容を用いて、可解かどうかを考える練習として、位数 p2q の群を取り挙げました。

これで、位数 2023 = 172×7 の群は可解群ということが示せました。

関連する記事として、

ベキ零群という記事も投稿しています。

これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。