ガロア群 | 具体例として三次の多項式に関してフェイスフルに三次の置換群として表現

多項式の" ガロア群 “の定義に関する基礎的な内容を解説しています。

フランスの類い稀な天才エヴァリスト・ガロア (Evariste Galois) の名前を冠するガロア群の出現は、それまでの数学を刷新しました。

公理から数学で認められた規則によって論理体系を構築するという今日の現代数学の考えで、それまでの難問を解決しました。

faithful(フェイスフル:忠実な)な置換表現という観点から、体の K-自己同型写像から成る群を置換群として表現することを、この記事では解説します。

令和の今、群論入門の基礎を使って、大学の数学科の3年くらいの体論の単位を落とさないように、ガロア理論の一旦を説明します。

ガロア群 :定義と関連する体論

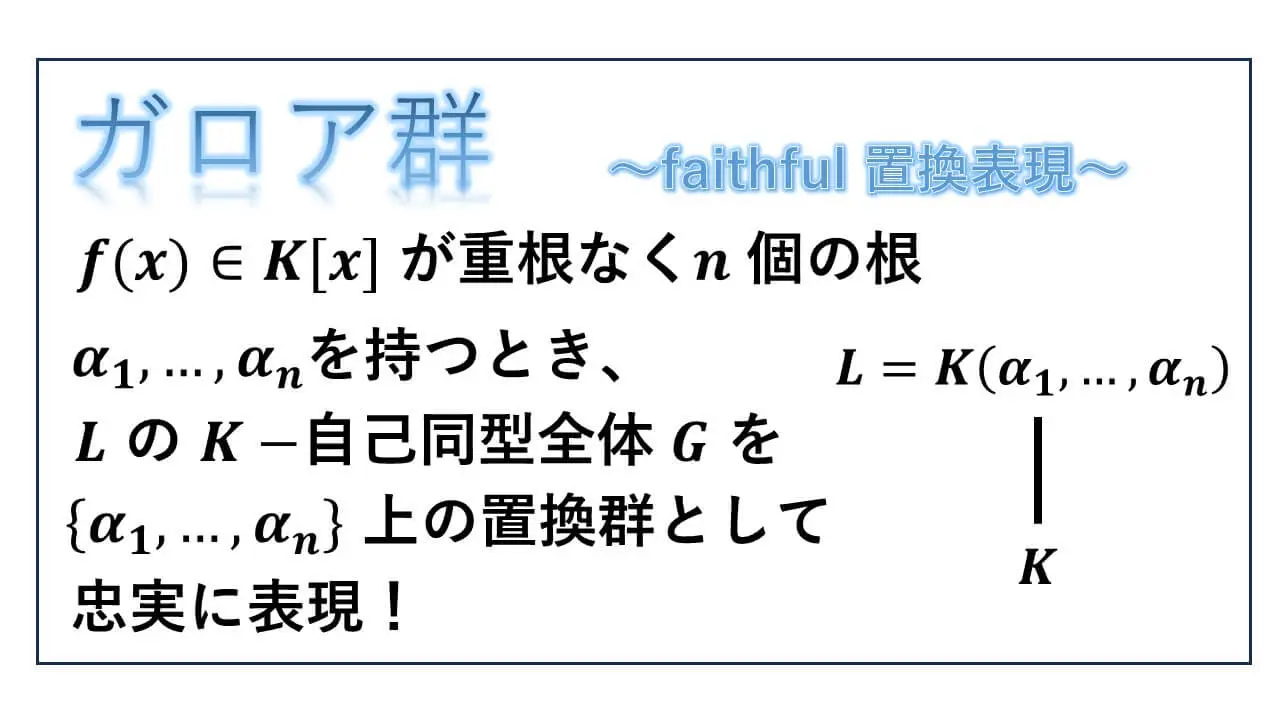

【多項式のガロア群の定義】

可換体 K 上の n 次の多項式 f(x) が重根(重解)をもたないとします。

そして、f(x) の相異なる n 個の根を α1, α2, … , αn とします。

K(α1, α2, … , αn) という K に、これら n 個の根を添加した体を L と置きます。

このとき、L から L への K-自己同型全体 G を多項式 f(x) の K 上のガロア群といいます。

令和の今、さらっと定義を述べましたが、この定義をするには、下積みとなっている定理があります。

f(x) = 0 という方程式ですが、K が複素数体に限定せず、一般の可換体です。

この状況で、f(x) = 0 の根(解)をすべて含んだ K の拡大体が本当に存在するのかということです。

しかし、実はシュタイニッツによって、K の代数的閉包 K の存在が証明されています。

L = K(α1, α2, … , αn) という K と K の間にある中間体が多項式 f(x) の分解体となっています。

もちろん、多項式によっては重根をもつ場合もあるのですが、この定義で、重根をもたない多項式について定義をしています。

可換体論の学習を始めたころに出てくる K-自己同型写像ですが、L を K 上のベクトル空間(線形代数)と考えたときの線形写像となっていて、なおかつ体としての同型写像となっているということです。

これら K-自己同型を全て集めた G は、写像の合成を積として群となっています。

G の元は、相異なる n 個の根を K に添加してできた拡大体 L の K-自己同型です。そのため、必然的に n 次対称群と関わりがあります。

この関係を明確に理解することが、ガロア理論の学習を始めるときの基礎となります。

f(x)の根をGで移すと

f(x) の相異なる n 個の根全体を集めた K の部分集合を考えます。

{α1, α2, … , αn} を Ω と置きます。

f(x) の次数は n だったので、

f(x) = bnxn+…+b1x+b0 とします。

f(x) は K 上の多項式なので、各 bi は K の元です。

そして、σ∈G を任意の K-自己同型として、Ω に含まれている f(x) の根を移すことを考えます。

αi∈Ω の σ による像についての情報を探します。

αi が f(x) の根なので、

代入すると、f(αi) = 0 です。

つまり、

bnain+…+b1ai+b0 = 0 です。

この両辺は L = K(α1, α2, … , αn) の元として等しいということなので、σ で移したときの像が一致します。

そのため、

σ(bnain+…+b1ai+b0) = σ(0) となっています。

σ は K-同型なので、

bnσ(ai)n+…+b1σ(ai)+b0 = 0 です。

すなわち、f(σ(αi)) = 0 となっています。

これは、σ(αi) も f(x) の根ということを示しています。

よって、σ(Ω) ⊂ Ω です。

σ は特に単射 (mono) なので、

σ(Ω) = Ω です。

このことから、σ∈G を Ω に制限すると、

σ|Ω : Ω → Ω は Ω から Ω への全単射となっています。

S(Ω) を Ω 上の n 次の対称群(置換群)とすると、

σ|Ω という σ の Ω への制限写像は S(Ω) の元となっています。

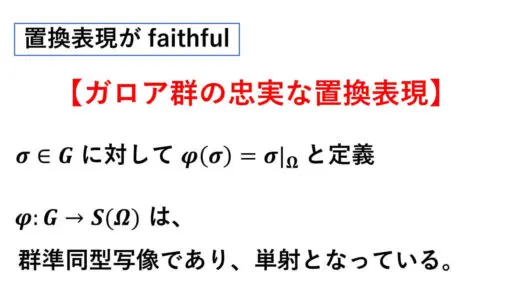

一般に、群 G から集合 Ω 上の対称群 S(Ω) への群準同型写像 φ が単射であるとき、φ を G の Ω 上の置換群への忠実な置換表現といいます。

英語で、faithful(フェイスフル)といいます。

ガロア群 :フェイスフルな置換表現

まず、φ が群準同型写像となっていることを示します。

g, h∈G とすると、

Ω ⊂ L = K(α1, α2, … , αn) より

任意の α∈Ω の対して、

gh|Ω(α) = gh(α)

= g(h(α)) = g|Ω(h|Ω(α)) です。

すなわち、Ω において、

φ(gh) = φ(g)φ(h) となっているので、φ は群準同型写像です。

h|Ω(α) = h(α)∈Ω なので、

g(h(α)) = g|Ω(h|Ω(α)) となっていることが効きました。

次に φ が単射であることを示して、フェイスフルだということを確認します。

写像の拡張を考える

φ(g) = φ(h) (g, h∈G) だとします。

ここで、L = K(α1, α2, … , αn) が K 上のベクトル空間であったことを使えます。

このベクトル空間の基底は、

α1i1α2i2…αnin という形の元たちで構成されています。

φ(g) = φ(h)、つまり、

g|Ω = h|Ω なので、

各 αj∈Ω に関し、g(αj) = h(αj) となっています。

L の任意の元は、基底を構成する元たちの一次結合で一意的に表すことができます。

Σ ki1…inα1i1α2i2…αnin を L の元とすると、

g, h は K-自己同型写像なので、

g(Σ ki1…inα1i1α2i2…αnin)

= Σ ki1…ing(α1)i1g(α2i2)…g(αn)in

= Σ ki1…inh(α1)i1h(α2i2)…h(αn)in

= h(Σ ki1…inα1i1α2i2…αnin)

よって、L の任意の元について、g と h による像が等しいことから、g と h は L から L への写像として等しいということになります。

すなわち、φ(g) = φ(h) とすると、

g = h なので、φ は単射です。

これで、多項式 f(x) のガロア群を f(x) の根全体 Ω 上の置換群として忠実に表現できました。

では、faithful な置換表現を 3 次の多項式を例として眺めてみます。

ガロア群 :具体例で置換表現を見る

f(x) = x3+bx+c を実数体 R 上の 3 次の多項式とします。

f(x) が相異なる三つの根 α1, α2, α3 を持っているとします。

(α1-α2)(α1-α3)(α2-α3) という差積を Δ と表すことにします。

この Δ は α1, α2, α3 を変数とする 3 変数の多項式です。

多変数の多項式環の一般論で、差積 Δ の二乗 Δ2 を D と置き、D を判別式といいます。この判別式 D が体 R の零元 0 であることが、f(x) が重根をもたないことに必要十分条件となります。

今回は、f(x) の x2 の係数が 0 ですが、0 でないときの判別式を他の記事で求めています。

その内容から、

今、重根がないという設定なので、

D = -4b3-27c3 ≠ 0 という状況だと分かります。

実数係数の方程式が虚数を根としてもつと、その共役も根ということを考えると、3 つの根が相異なるとすると、3 根とも実数か、3 根のうち 2 つが共役になっている虚数かということになります。

そのため、3 根が実数だと、

R(α1, α2, α3) = R となり、

R(α1, α2, α3) の R-自己同型は、恒等写像のみとなります。

つまり、ガロア群 G は、このとき単位群ということになります。

α1, α2 が互いに共役な虚数で、α3 が実数のときは、

R(α1, α2, α3) = R(α1, α2) となっています。

α1, α2 が互いに共役な虚数なので、最小多項式の次数は 2 または 3 ということになります。

f(x) = x3+bx+c のガロア群 G が単位群でない場合には、「2 次の拡大または 3 次の拡大」が考えられます。

すなわち、

R ⊂ R(α1) ⊂ R(α1, α2) と、それぞれが「2 次の拡大または 3 次の拡大」で最小分解体まで拡大したことになります。

上で述べた忠実な置換表現 φ によって、ガロア群 は 3 次の対称群 S3 の単位群ではない部分群と群として同型となっています。

交代群 A3 が G だとすると、偶置換しかないので、差積 Δ は φ(G) の作用で不変ということになります。

(α1-α2)(α1-α3)(α2-α3) という差積を Δ の符号がマイナスになるということは、奇置換をもつということになります。

そのときには、互換が φ(G) の元としてもつということなので、φ(G) の位数は 2 または 6 となります。

ラグランジュの定理から、位数 4 の部分群を S3 は持たないというように、可能性を考えるときに群論入門で学習した基本的な定理が役にたちます。

さらに、α3 が実数だったので、G が R-同型だったので、φ(G) の置換によって α3 は動きません。

そのため、φ(G) は S3 ではありません。

φ(G) ⊂ S3 で、S3 の位数が 6 ということが、このようなときに効いてきます。

b と c の値を設定していませんでしたが、群論の基礎的な内容から、状況が絞り込めることが垣間見れたかと思います。

先ほど、3 次の拡大についても述べました。

しかし、実は、この状況では 3 次の拡大は起こり得ないことが群論入門の内容から分かります。

置換群に慣れていないとチャレンジングな内容になりますが、もう少し踏み込んで考察をしてみます。

実は位数3の元が存在しない

3 次交代群 A3 の元は、恒等置換と、2 個の長さ 3 の巡回置換の 3 個の元から成ります。

※ 3次対称群という記事で、S3 の元を具体的にすべて列挙しています。

もし、φ(G) が A3 だとすると、

(α1, α2, α3) という長さ 3 の巡回置換をもつことになります。

今、x3+bx+c = 0 の 1 根 α3 が実数という状況を考えていました。

ガロア群 G の元は R-同型なので、実数 α3 を動かしません。

そのため、(α1, α2, α3) という長さ 3 の巡回置換をもつとすると矛盾してしまいます。

そのため、φ(G) には、位数 3 の元が存在できないということになります。

したがって、f(x) = 0 という 3 次方程式が、1 つの実数を根とし、残り 2 つが互いに共役な複素数であるときに、φ(G) の位数が 2 と決定されます。

φ(G) と G は群として同型だったので、このときのガロア群 G の位数は 2 となります。

f(x) = 0 の 3 つの根が、すべて実数というときには、R からの拡大次数が 1 で、ガロア群が単位群でした。

まとめると、f(x) のガロア群 G は、

|G| ≦ 2 となっています。

S3 と A3 とならないということを置換群についての考察から導くことができました。

このように、ガロア群についての考察をするときに、置換群(対称群)についての内容を考えるときがあります。

可換体論の単位を取得するためには、それまでに群論の入門的な基礎内容を押さえておくと良いかと思います。

最後に、多項式が既約だということについての命題を一つ証明します。

ガロア群 :既約であることと可移について

【命題】

可換体 K 上の n 次の多項式 f(x) が重根をもたないとし、α1, α2, … , αn を f(x) の相異なる全ての根とする。

また、G を f(x) のガロア群とする。

このとき、{α1, α2, … , αn} 上に表現された置換群 φ(G) が可移であることと、f(x) が K 上の既約多項式であることが同値である。

置換群が可移であるということは、置換を受ける任意の二つの元 αi と αj について、φ(G) の元が存在して αi を αj に移すということです。

※ 可移(transitive)は推移的とも言われます。群の作用という記事で、群の作用が推移的であることについて解説をしています。

<証明>

{α1, α2, … , αn} = Ω 上に表現された置換群 φ(G) が可移であるとすると、任意の二つの元 αi と αj に対して、あるσ∈G が存在して、

σ|Ω(αi) = αj となります。

i ≠ j だと、σ(αi) ≠ αi となるので φ(G) の置換によって、αi が動くことになります。

σ(αi) ≠ αi で、σ は K-自己同型なので、αi は K の元でないということです。

L = K(α1, α2, … , αn) において、

f(x) = (x-α1)…(x-αn) と一次式の積に分解しています。

しかし、f(x) のどの根も K に含まれていないということから、f(x) は K 上の既約多項式ということになります。

このことを詳しく説明します。

もし g1(x), g2(x) という K 上の 1 次以上の多項式が存在して、

f(x) = g1(x)g2(x) と K[x] において分解したとします。

すると、g1(x) と g2(x) の根は、どれも f(x) の根なので、g1(x) と g2(x) の根は全て Ω の元となります。

β を g1(x) の根とし、γ を g2(x) の根とします。

f(x) は重根をもたないということだったので、β と γ は異なる f(x) の根です。

つまり、β ≠ γ です。

β, γ∈Ω なので、φ(G) が可移であることから、

ある σ∈G が存在して、

σ(β) = σ|Ω(β) = γ となります。

一方、σ(β) も β と同じく g1(x) の根なので、γ も g1(x) の根ということになってしまいます。

そうすると、f(x) = g1(x)g2(x) を L において一次式の積に分解したときに、次のような矛盾が発生します。

γ は g1(x) の根なので、

(x-γ) は g1(x) の既約因子です。

また、γ は g2(x) の根でもあり、

(x-γ) は g2(x) の既約因子です。

そのため、f(x) = g1(x)g2(x) を L において一次式の積に分解すると、g1(x) と g2(x) のどちらからも (x-γ) が出現します。

これは、γ が f(x) の重根ということになります。

しかし、f(x) は重根をもたないという設定に矛盾しています。

よって、背理法から、f(x) は K[x] においては、可約であってはならないということになります。

可約でないということは、K[x] において既約ということです。

可換体上の多項式環が一意分解整域であるということを使いました。

逆の証明

今度は、f(x) が K 上の既約多項式であるとして、φ(G) が Ω において可移であることを示します。

α1∈Ω について、α1 を含む軌道を考えます。

{σ|Ω(α1) | σ∈G}

= {α(1), … , α(r)} の位数 r が、Ω の位数 n より小さかった仮定します。

そして、

g(x) = (x-α(1))…(x-α(r)) という次数 r の L[x] の多項式を考えます。

ここで、σ を G の任意の元として、L への作用を定義することができます。

G から 多項式環 L[x] への作用は、多項式の係数を σ で移すことによって定義します。

g(x) の σ による行き先を gσ(x) と表すことにします。

すると、

gσ(x) =

(x-g(α(1)))…(x-g(α(r)))

= (x-α(1))…(x-α(r))

= g(x) です。

そのため、g(x) の一次式たちを展開したときの各係数は、任意の G によって、動かないということになります。

L = K(α1, α2, … , αn) の元で、任意の K-自己同型で動かないというものは、K の元だけです。

※ これはガロア対応です。ガロア群 G に対応する中間体は、拡大の出発点となっている体 K になります(ちゃんと証明をつけると複雑ですが)。

そのため、g(x)∈K[x] ということになります。

また、α(1), … , α(r) は f(x) の根なので、

g(x) = (x-α(1))…(x-α(r)) は

f(x) を割り切ります。

そのため、f(x) は K[x] において可約となってしまい、f(x) が K において既約であったことに矛盾します。

よって、背理法から、

{σ|Ω(α1) | σ∈G} の位数 r が、Ω の位数 n と等しいということになります。

これは、{σ|Ω(α1) | σ∈G} = Ω ということを示しています。

すなわち、φ(G) が Ω 上の可移置換群ということが示せました。

以上から、【命題】について、同値であることが示せました。

※ ガロア拡大の定義には同値が書き換えがいくつかあり、大学の講義などでは、どれか1つを定義としてから、残りと同値であることが示されかと思います。

述べると、かなり長くなるので、上述の内容では、さらっと流しました。このサイトでは、触れないでおこうと思います。

代数に関する記事として、共役類という記事なども投稿しています。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。