加群の定義 | 環R上の加群と部分加群そして剰余加群について

環 R 上の「 加群の定義 」から議論を始め、部分加群や剰余加群について解説しています。

R が体のときは、加群はベクトル空間です。体上のベクトル空間を一般化したものとして、環 R 上の加群を考えます。

線形代数で学習したことや、加法群についての議論を基本に、加群へと学習の幅を広げます。

左作用と右作用について、左R-加群と右-R加群があるので、学習をし始めたときに、ここを正確に押さえておくことが大切になります。

この記事では、環 R は、乗法単位元 1 をもつものとして議論を進めています。

記事の後半では、R-準同型についての解説となります。

加群の定義 :左作用と右作用

【左R-加群の定義】

環 R から加法群 A への左作用を、

R × A → A, (r, x) → rx とする。

このとき、次の (1) から (4) を満たすとき、A を左R-加群という。

(1) 1x = x (1∈R, x∈A)

(2) から (4) について、a, b∈R, x, y∈A とする。

(2) a(bx) = (ab)x

(3) (a + b)x = ax + bx

(4) a(x + y) = ax + by

R が体のときは、ベクトル空間の定義を満たすことになります。

ベクトル空間についての体からの作用を、環からの作用へと一般化したものになります。

ただし、左作用についての左R-加群の定義です。

左作用とは別に、右作用についての右R-加群の定義もあります。これを次に述べます。

【右R-加群の定義】

環 R から加法群 A への右作用を、

A × R → A, (x, r) → xr とする。

このとき、次の (1) から (4) を満たすとき、A を右R-加群という。

(1) x1 = x (1∈R, x∈A)

(2) から (4) について、a, b∈R, x, y∈A とする。

(2) (xa)b = x(ab)

(3) x(a + b) = xa + xb

(4) (x + y)a = xa + yb

ここで、左R-加群と右R-加群について、気になるのが (2) です。

左R-加群が与えられたとき、右作用を左作用で定義することがあります。

(右R-加群が与えられたときに、左作用を右作用と定義することもあります。)

A を左R-加群としたとき、右作用を左作用で定義してみます。

(a, r)∈A×R に対して、

ar := ra と定義します。

右R-加群の定義の条件 (1), (3), (4) が成立することは、すぐに分かります。

これらを確かめた後、(2) について考察します。

右作用を左作用で定義

x, y∈A, 1, a, b∈R とします。

x1 = 1x = x より、(1) が成立しています。

x(a + b) = (a + b)x

= ax + bx = xa + xb より、(3) も成立しています。

(x + y)a = a(x + y)

= ax + ay = xa + ya より、(4) も確認できました。

この (1), (3), (4) は、右作用を左作用として定義したときに、左R-加群の定義からスムーズに理解ができます。

ややこしいのが、(2) です。

(xa)b = b(ax) となります。

そして、左R-加群の (2) から、

b(ax) = (ba)x となるため、

(xa)b = (ba)x となります。

左R-加群の条件 (2) では、

a(bx) = (ab)x でした。

ここで、R が可換環のときを考えます。

右R-加群として、

(xa)b = (ba)x です。

左R-加群として、

a(bx) = (ab)x です。

R が可換環のときは、ab = ba なので、

(xa)b = (ba)x = (ab)x = a(bx) となります。

a を右から作用させ、その後に b を右から作用させるということは、b を左から作用させた後に a を右から作用させるということになります。

今、右作用を左作用で定義するということについて述べました。

これとは、別に環 R からの左作用が定義されていて、さらに環 S からの右作用が定義されている加群で、特別な条件を満たすものを考えるときがあります。

【(R, S)-両側加群】

A は、左R-加群であり、右R-加群であるとする。

そして、r∈R, s∈S, x∈A について、

(ra)s = r(as) を満たすとき、A を (R, S)-両側加群という。

先ほどの、左R-加群について、右作用を左作用で定義したときのことを考えてみます。

S = R で、s∈R の右作用が、R の左作用です。

(ra)s = s(ra) = (sr)a です。

一方、r(as) = r(sa) = (rs)a です。

R が可換環のときは、

sr = rs なので、

(ra)s = (sr)a = (rs)a = r(as) となっています。

上で赤色で述べた可換環 R についての場合は、右作用を左作用で定義すると、

A が (R, R)-両側加群となるということです。

作用は、写像による対応なので、迷うときには定義に基づいて正確に議論を進めると内容が見えてきます。

次に部分加群についての内容を説明します。部分加群は、部分ベクトル空間の要領で理解しやすいかと思います。

加群の定義 :部分加群について

【部分加群の定義】

M を左R-加群とし、N ⊂ M とする。

N が加法群としての M の部分群になっていて、R からの左作用について閉じているとき、N を M の部分加群という。

ここで、R からの左作用で閉じているということを正確に記号を用いて表しておきます。

r∈R, x∈N について、

rx∈N と必ずなることが、R の左作用で閉じているということです。

R が体のときは、部分ベクトル空間ということです。

今、左R-加群についての部分加群の定義を述べました。右R-加群についての部分加群の定義だと、右作用で閉じているということを確認することになります。

正確に、右R-加群の部分加群の定義を述べておきます。

【部分加群の定義】

M を右R-加群とし、N ⊂ M とする。

N が加法群としての M の部分群になっていて、R からの右作用について閉じているとき、N を M の部分加群という。

r∈R, x∈N について、

xr∈N と必ずなることが、R の右作用で閉じているということです。

ここまで、加群の条件を考える前提として、加法群を考えました。加法は可換なので、加法群としての部分群は、正規部分群となっています。

加法の記号を用いて、正規部分群ということを表しておきます。群論の入門で学習した内容を使うチャンスです。

加法の記号で確認

加法群 M の部分群を N とします。

正規部分群の定義を確認してみます。

g∈M, x∈N に対して、

g + x + (-g) = x + (g - g)

= x + 0 = x となります。

そのため、g + N + (-g) = N となっています。

正規部分群の確認を加法の記号を用いて述べました。

左R-加群 M の部分加群を N とすると、N は M の正規部分群になっているので、剰余群を定義することができます。

この M/N という剰余群に R からの作用を定義することで、剰余加群が定義できます。

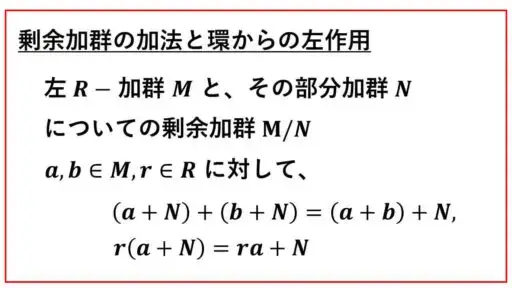

加群の定義 :剰余加群について

左R-加群 M の部分加群を N とします。

加法群として、M/N という剰余群を考え、ここへ R からの左作用を定義します。

R × M/N → M/N を、

(r, x + N) → (rx) + N と定義します。

いつものごとく、矛盾なく定義できていることを確認します。

x + N = y + N (x, y∈M), r∈R とします。

今、ある a∈N が存在し、

y = x + a と表すことができます。

N は部分加群なので、R の左作用で閉じているため、

ra∈N となり、

ra + N = N となっています。

そのため、

(ry) + N = (r(x + a)) + N

= (rx + ra) + N

= (rx + N) + (ra + N)

= (rx + N) + N

= rx + (N + N) = rx + N

これで、R からの左作用が矛盾なく定義できていることを示すことができました。

すなわち、r(x + N) = r(y + N) となっています。

M/N が左R-加群となってことを確かめたいので、はじめに述べた左R-加群の定義 (1) から (4) をすべて確認することになります。

(1) から (4) をすべて満たしていることを確かめてみます。

加群の定義を確認

1∈R, x + N∈M/N について、

1(x + N) = (1x) + N = x + N なので、(1) を満たしています。

a, b∈R, x + N, y + N∈M/N とします。

a(b(x + N)) = a((bx) + N)

= a(bx) + N = (ab)x + N = (ab)(x + N) なので、(2) を満たしています。

(a + b)(x + N) = ((a + b)x) + N

= (ax + bx) + N

= (ax + N) + (bx + N)

= a(x + N) + b(x + N) より、(3) を満たしています。

a((x + N) + (y + N)) = a((x + y) + N)

= (a(x + y)) + N = (ax + ay) + N

= (ax + N) + (ay + N)

= a(x + N) + a(y + N) より、(4) を満たしています。

これで左R-加群の定義をすべて満たすことが確認できました。

M/N は左R-加群です。

右R-加群 M と、部分加群 N が与えられたときは、

M/N に (x + N)r = (xr) + N と R からの右作用を定義すると、同様に右R-加群になっていることが確認できます。

ここからは、剰余加群に関連して加群の準同型定理についてです。

加群についての準同型

M, N を環 R 上の左加群とし、

f : M → N が R-準同型写像ということの定義を押さえることから始めます。

f が、加法群としての準同型写像となっていて、しかも任意の r∈R と任意の x∈M に対して、

f(rx) = rf(x) となっているとき、f を R-準同型写像といいます。

この rf(x) は、f(x)∈N に、r∈R が作用したものです。

M における加法と、環 R からの作用を合わせると、

r∈R, x, y∈M について、

f(r(x+y)) = f(rx+ry) = rf(x)+rf(y) となります。

■ f(0) = 0

■ f(-x) = -f(x)(x∈M)

R-準同型写像の定義から導かれるこれらは、よく使います。

実際、f(0) = f(0+0) = f(0)+f(0) より、f(0) は 0 です。

(M の 0 の f による像は、N の加法単位元ということです。)

また、f(x)-f(x) = f(x-x) = f(0) = 0 なので、f(x) の N における加法的逆元が -f(x) となっています。

この R-準同型写像 f について、

ker f が M の部分加群で、Im f が N の部分加群になります。

{x∈M | f(x) = 0} が ker f で、

{f(x) | x∈M} が Im f です。

準同型定理の証明の前に、これらが、それぞれ M と N の部分加群になっていることを証明します。

核について

M における加法に関して部分群となっていて、R から M への作用についても閉じていると、M の部分加群である定義を満たすことになります。

{x∈M | f(x) = 0} = ker f について、部分加群の定義を確認します。

【加法について部分群であることの確認】

任意の x, y∈ ker f に対して、

f(x-y) = f(x+(-y)) = f(x)+f(-y)

= f(x)-f(y) = 0-0 = 0

※ f(-y) は f(y) の加法についての逆元になっています。

よって、x-y∈ker f だから、

部分群の判定方法より、

ker f は加法群 M の部分群です。

【環 R の作用で閉じていることの確認】

任意の r∈R と任意の x∈ker f に対して、

f(rx) = rf(x) = 0 だから、

rx∈ker f となっています。

これで、R からの作用で、ker f が閉じていることが分かりました。

以上より、ker f は M の部分加群です。

次に、Im f が N の部分加群になっていることを確認します。

像について

{f(x) | x∈M} = Im f の元について、

a ∈ Im f とすると、

ある x∈M が存在し、

f(x) = a と表せます。

f:M → N は R-準同型写像だったので、

Im f ⊂ N となっています。

Im f が N の部分加群であることを確認するときに、今の表し方が役に立ちます。

【加法について部分群であることの確認】

任意の a, b∈Im f に対して、

ある x, y∈M が存在し、

a = f(x), b = f(y) と表すことができます。

-b = -f(y) = f(-y) だから、

a-b = f(x) + f(-y) = f(x+(-y))

= f(x-y)

x-y∈M より、

a-b∈{f(t) | t∈M} = Im f

よって、部分群の判定方法より、Im f は N の部分加群です。

【環 R の作用で閉じていることの確認】

任意の r∈R と任意の a∈ Im f について、

ある x∈M が存在し、a = f(x) と表せ、

ra = rf(x) = f(rx) となっています。

rx∈M なので、f(rx)∈Im f です。

よって、ra = f(rx)∈Im f より、Im f は R の作用について閉じています。

以上より、Im f は N の部分加群となっています。

これで、ker f が M の部分加群で、Im f が N の部分加群となっていることを示すことができました。

これらのことを踏まえた上で、加群についての準同型定理を証明します。

加群準同型についての定理

【加群の準同型定理】

R を環とし、M, N を左R-加群とする。

そして、f : M → N を R-準同型写像とする。

このとき、左R-加群として、

M/ker f ≅ Im f となる。

<証明>

ker f は加法群 M の部分群なので、加法群としての正規部分群となっています。

そのため、剰余群 M/ker f が定義できます。

x+ker f ∈M/ker f に対して、r∈R の作用を、

r(x+ker f) = rx+ker f と定義することで、

M/ker f は左R-加群となっています。

ここで、

ψ:M/ker f → Im f を、

ψ(x+ker f) = f(x) と定義することができます。

矛盾なく定義できている理由を述べます。

x+ker f = y+ker f (x, y∈M) とすると、

ある c∈ker f が存在して、

x = y+c と表すことができます。

そのため、

ψ(x+ker f) = f(x) = f(y+c)

= f(y)+f(c) = f(y)+0

= f(y) = ψ(y+ker f)

よって、ψ は代表元の取り方に依らず、矛盾なく定義できています。

これで、写像 ψ が定義できたのですが、この ψ が、R-準同型写像であり、全単射となっていることを示します。

そうすると、M/ker f と Im f は左R-加群として同型ということになります。

R-準同型を確認

a+ker f, b+ker f∈M/ker f を任意に取ります。

ψ((a+ker f)+(b+ker f))

= ψ((a+b)+ker f)

= f(a+b) = f(a)+f(b)

= ψ(a+ker f)+ψ(b+ker f)

また、r∈R を任意に取ると、

ψ(r(a+ker f)) = ψ((ra+ker f)

= f(ra) = rf(a)

= rψ(a+ker f)

よって、ψ は R-準同型写像となっていることを示せました。

次に、ψ が全射 (epi) であることを確認します。

任意の x∈Im f に対して、像の定義から、

ある a∈M が存在して、x = f(a) と表すことができます。

a+ker f∈M/ker f の ψ による像を考えると、

ψ(a+ker f) = f(a) = x

よって、ψ:M/ker f → Im f は全射です。

最後に、ψ が単射 (mono) であることを確認します。

ψ(a+ker f) = ψ(b+ker f) とすると、

f(a) = f(b) です。

よって、0 = f(a)-f(b) = f(a-b)

これは、a-b∈ker f ということです。

そのため、

a+ker f = b+ker f

これで単射であることも示せました。

以上より、ψ という左R-加群としての同型写像が存在することから、

M/ker f と Im f は左R-加群として同型です。【証明完了】

a-b∈ker f だから、

a+ker f = b+ker f と、加法群についての同値類の内容を使いました。

このように、加法群としての群論の入門で学習した内容も適宜使うので、剰余群についての基礎をしっかりと押さえておくと良いかと思います。

また、環 R が体のとき、M や N がベクトル空間(線形代数)です。

そのため、線形代数についての商空間の内容での準同型定理の内容も示せています。

【関連する記事】

■ 自由加群

■ テンソル積

■ イデアルの積

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。