群拡大 | 完全列の定義から始め、その特殊な短完全列の定義へ

" 群拡大 “の定義には、短完全列の定義が使われています。

短完全列は、完全列の特殊なものです。

そのため、群についての完全列の定義を把握することから学習をスタートさせます。

表紙画像の群準同型写像の列が完全列です。

定義を押さえた上で、群についての準同型写像について考察を進めていくと、群拡大に辿り着きます。

群拡大 :完全列の定義から

fi:Gi → Gi+1 (i は整数)という準同型写像の列について、どの i についても次が成立しているときに完全列といいます。

■ 各 i について、

Im fi = ker fi+1

つまり、Gi → Gi+1 → Gi+2 について、

Im fi = ker fi+1 です。

fi:Gi → Gi+1 についての像が Im fi です。

Im fi = fi(Gi) = {f(x) | x∈Gi} は、Gi+1 の部分群です。

fi+1:Gi+1 → Gi+2 の核が ker fi+1 です。

ei+2 を Gi+2 の単位元としたとき、

ker fi+2 = {y∈Gi+1 | fi+1(y) = ei+2} で、Gi+1 の正規部分群になっています。

群準同型写像についての核が正規部分群になることは、群についての準同型定理を学習するときに出てきます。

この記事では、群準同型写像の像が部分群になっていることの方だけを証明しておきます。

群準同型像は部分群

【命題1】

fi:Gi → Gi+1 について、

Im fi は Gi+1 の部分群である。

<証明>

Gi の単位元を ei、Gi+1 の単位元を ei+1 と表すことにします。

任意の x, y∈Im fi に対して、像の定義から、ある a, b∈Gi が存在して、

fi(a) = x, fi(b) = y となります。

yfi(b-1) = fi(b)fi(b-1) =fi(bb-1)

= fi(ei) = ei+1 となることから、

y-1 = fi(b)-1 = fi(b-1) です。

そのため、

xy-1 = fi(a)fi(b-1)

= fi(ab-1)∈{fi(x) | x∈Gi} = Im fi

よって、部分群の判定方法より、

Im fi は Gi+1 の部分群です。【証明完了】

次は、短完全列という完全列の特殊なタイプについて説明します。

群拡大 :短完全列について

【短完全列】

e → G1 → G2 → G3 → e

G0 と G4 は単位群で {e} という単位元のみの群です。

単位群ですが、{e} という集合の記号を略記して 1 とだけ表記されることが多いです。

※ 1 と表されることもあります。

いずれにせよ、両端が単位元のみから成る単位群です。

f0:{e} → G1, f1:G1 → G2,

f2:G2 → G3, f3:G3 → {e} について、

Im fi = ker fi+1(i は 0 以上 3 以下の非負整数)となっています。

両端が単位群となっている 5 つの群と、それらの間の 4 つの群準同型写像の列から成る完全列のことを短完全列と呼びます。

短完全列については、左端が単位群であることから、f1 が単射ということになります。

これは、完全列なので、

ker f1 = Im f0 = {e} となっているからです。

Im f1 = ker f2 は、後回しにして、f2 が全射となっていることを説明します。

G3 の f3 による像は単位群となっています。

そのため、

f3(G3) = {e} ということから、

ker f3 = G3 です。

完全列なので、

f2(G2) = Im f2 = ker f3 = G3 です。

f2(G2) = G3 なので、f2 が全射ということを示しています。

まとめると、短完全列は、要するに、f1 が単射群準同型写像で f2 が全射群準同型写像ということです。

漢字で書くと「単射群準同型写像、全射群準同型写像」は長いです。

そこで、

e → G1 → G2 → G3 → e は短完全列とだけ述べられることがあります。

ここまでの内容を押さえておくと、短完全列の言葉を使った説明が大学の講義でなされたとしても大丈夫かと思います。

群拡大という内容を述べる前に命題を一つ示しておきます。

埋め込みについて

e → G1 → G2 → G3 → e を短完全列とします。

f1:G1 → G2 が単射群準同型写像で、

f2:G2 → G3 が全射群準同型写像です。

f1 が単射なので、f1(G1) と G1 を同一視して、G1 が G2 の部分群として扱われるときがあります。

※ inclusion という記事で、他の同一視についても解説をしています。

では、次の命題を示します。

【命題2】

e → G1 → G2 → G3 → e を短完全列とする。

このとき、

G1 = f1(G1) と同一視すると、

剰余群 G2/G1 は G3 と群として同型である。

<証明>

準同型定理より、

G3 と G2/ker f2

また、完全列の定義より、

ker f2 = Im f1 = f1(G1) だから、

G2/ker f2 = G2/f1(G1)

G1 = f1(G1) と同一視をしているので、

G2/ker f2 = G2/G1 です。

よって、G3 と G2/G1 は群として同型となっています。【証明完了】

この【命題2】の内容を押さえた上で、群拡大の定義です。

群拡大 :具体例で見てみる

【定義】

e → G1 → G2 → G3 → e を短完全列とする。

このとき、群 G2 を G3 の G1 による群拡大という。

G1 = f1(G1) と同一視をすると、剰余群 G2/G1 は G3 と群として同型となっています。

この群拡大について、よく知られている例を述べておきます。

三次対称群を S3、三次交代群を A3 と表すことにします。

三次対称群は、異なる三個のものを並び替えるという置換全体です。そのため、S3 は 3! 個、つまり、6 個の元から成ります。

各置換は、互換の積(合成写像)として表すことができ、奇数個の互換の積で表される置換が奇置換です。

偶数個の互換の積として表されるのが偶置換です。

そして、S3 の偶置換全体が、三次交代群 A3 となっています。

n 次対称群について、

n!/2 が偶置換の個数です。

このことから、三次交代群 A3 に含まれている元の個数は、

6/2、つまり 3 個ということになります。

6 ÷ 3 = 2 より、A3 の S3 における指数は 2 です。

指数2の部分群は正規部分群なので、A3 は S3 の正規部分群となっています。

A3 の元 σ に対して、σ そのものを対応させるということで、A3 から S3 への写像 f を定義します。

つまり、f:A3 → S3, f(σ) = σ です。

この f は単射群準同型写像です。

Z/2Z = {0+2Z, 1+2Z} という加法についての巡回群を考えます。

S3 の各偶置換に対して 0+2Z を、

S3 の各奇置換に対して 1+2Z を対応させる写像を g とします。

つまり、g:S3 → Z/2Z で、g は全射群準同型写像となっています。

これで、

e → A3 → S3 → Z/2Z → e という短完全列が得られました。

単位群 {e} から A3 へは、e に対して恒等置換を対応させています。

また、Z/2Z のどの元についても e を対応させています。

互換 (1, 2) を代表元とすると、

(1, 2)A3 は、異なる 3 個の奇置換から成ります。

そのため、

剰余群 S3/A3 は {A3, (1,2)A3} という 2 個の元から成ります。

S3/A3 の元 A3 に 0+2Z という Z/2Z の元が対応。

そして、(1,2)A3 に 1+2Z が対応。

そのため、S3/A3 が Z/2Z と群として同型です。

細かい話をすると、群拡大は分裂(半直積)という内容と関わります。

群拡大 :分裂について

【命題3】

e → H → G → K → e を群拡大とする。

すなわち、f:H → G が単射群準同型写像で、

π:K → G が全射群準同型写像とする。

さらに、φ:K → G という単射群準同型写像で、

πφ が K から K への恒等写像となるものが与えられたとする。

このとき、任意の g∈G に対して、

(h, k)∈H×K が一意的に存在し、g = hk と表すことができる。

<証明>

g∈G を任意の元とします。

π(g-1) は K の元なので、φ によって、G へ移されます。

つまり、φ(π(g-1))∈G となっています。

g と φ(π(g-1)) の G における積を h と置くことにします。

今、gφ(π(g-1)) = h となっています。

π(h) = π(gφ(π(g-1)))

= π(g)π(φ(π(g-1)))

仮定より、πφ は K から K への恒等写像だから、

π(h) = π(g)π(g-1)

= π(gg-1) = π(eG) = eK

(eG は G の単位元で eK は K の単位元です。)

よって、h∈ker π = Im f = f(H)

f が単射群準同型写像なので、H と f(H) を同一視することにより、

h∈ker π = H となります。

また、φ も単射群準同型写像なので、φ(K) と K を同一視することによって、

φ(π(g-1))∈K と見なします。

そのため、(φ(π(g-1)))-1∈K と考えます。

よって、(h, (φ(π(g-1)))-1)∈H×K で、

g = h(φ(π(g-1)))-1 です。

次に、この表し方が一意的であることを示します。

g∈G が hk = g = h’k’ (h, h’∈H, k, k’∈K) と表されていたとします。

今、同一視によって、

Im f = f(H) = H と考えていて、

完全列の定義から、Im f = ker π なので、

π(h) = eK = π(h’) です。

また、φ(K) = K と同一視をしていて、

πφ が K から K への恒等写像なので、

π(k) = k, π(k’) = k’ となっています。

そのため、

k = eKk = π(h)π(k)

= π(hk) = π(g) = π(h’k’)

= π(h’)π(k’) = eKk’ = k’

よって、k-1 は k’ の逆元でもあるので、

hk = g = h’k’ の左辺と右辺に右から k-1 を乗じると、h = h’ を得ます。

つまり、(h, k) = (h’, k’) となっているので、表し方が一意的であることが示されました。【証明完了】

この【命題3】の仮定条件が全て満たされているときに、その短完全列は分裂するといいます。

G の各元 g が、同一視を用いることによって、H の元と K の元の積として g = hk と一意的に表されることが、分裂です。

ここから、完全列が分裂することについて、さらに議論を進めます。

分裂 – 直和因子

【余核の定義】

M, N を左R-加群とし、

f : M → N を R-準同型写像とする。

このとき、

剰余加群 N/Im f を f の余核という。

f の余核を Coker f と表す。

R-準同型写像 f は、M から N への加法群としての準同型で、次のような特徴をもっています。

つまり、

∀r∈R, ∀a∈M について、

f(ra) = rf(a) となります。

R が可換体のときは、線形写像の定義の通りです。

f(M) = Im f が N の部分加群なので、剰余加群を定義することができます。

その剰余加群が余核というわけです。

この余核を使う場面となる R-準同型の列についての記号の説明もしておきます。

R-準同型の列

K, M, N を左R-加群とし、f と g を R-準同型とする。

0→K→M→N→0 について、

f が単射で g が全射であり、

g が Coker f から N への 全単射R-準同型を誘導するとき、この列を完全列という。

※ 0 は零のみからなる左-R加群

補足説明をすると、

a+Im f ∈Coker f、

つまり、

a+Im f ∈ M/Im f に対して、

g*(a+Im f) = g(a) が矛盾なく定義でき、g*が全単射になっているということが、完全列の定義です。

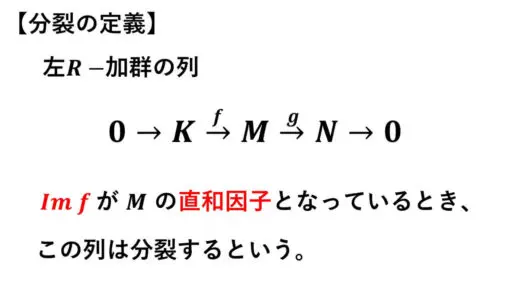

さらに、分裂ということが定義されます。

スプリットの十分条件

Im f が M の直和因子となっているということは、ある M の部分加群D が存在して、次を満たすことです。

つまり、

M = Im f ⊕ D となっているということです。

直和なので、x∈M に対して、

x = a + b を満たす

a∈Im f と b∈D が一意的に存在するということです。

分裂の定義を、必要十分条件で書き換えられます。

そこで、Im f が直和因子という内容を、写像を用いて書き換えることを考えます。

【命題4】

K, M, N を左R-加群とし、f と g を R-準同型とし、

0→K→M→N→0 が完全列であるとする。

このとき、

R-準同型 f’ : M → K が存在し、

合成写像 f’f が K 上の恒等写像であるならば、

Im f が M の直和因子となって分裂する。

長くなったので、補足ノート9という記事で【命題4】を示しています。

次の【命題5】の証明も、こちらの記事で述べています。

必要である範囲の枠

【命題5】

K, M, N を左R-加群とし、f と g を R-準同型とし、

0→K→M→N→0 が完全列とする。

このとき、Im f が M の直和因子となって分裂するならば、

R-準同型 f’ : M → K が存在し、

合成写像 f’f が K 上の恒等写像となる。

【命題4】や【命題5】は、f が単射という内容から導きました。

【関連する記事】

■ 加群の定義

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。