クラインの四元群 | 乗積表を完成させて自己同型も求める

" クラインの四元群 “は、群論の入門的な内容を学習し始めた頃に出てきます。

乗積表に表されている通りの二項演算をもつ、4 個の元からなる群を考えます。

たった 4 個の元からなる可換群ですが、4 次の交代群の中に実現され、置換を学習する弾みなる良い内容かと思います。

乗積表で二項演算を把握してから、自己同型写像を全て決定します。

まずは、乗積表を完成させます。

クラインの四元群 :乗積表を完成させる

X = {1, 2, 3, 4} という異なる 4 個の元から成る集合から、X への全単射をすべて集めると、X 上の対称群となります。

X が 4 個の元から成るので、4 次対称群です。

この 4 次対称群の元である置換のうち、偶置換をすべて集めたものが 4 次交代群です。

n 次対称群において、

偶置換の個数は、n!÷2

そのため、4 次交代群 の 4 次対称群における指数は 2 です。

指数2の部分群は正規部分群なので、4 次交代群は、4 次対称群の正規部分群です。

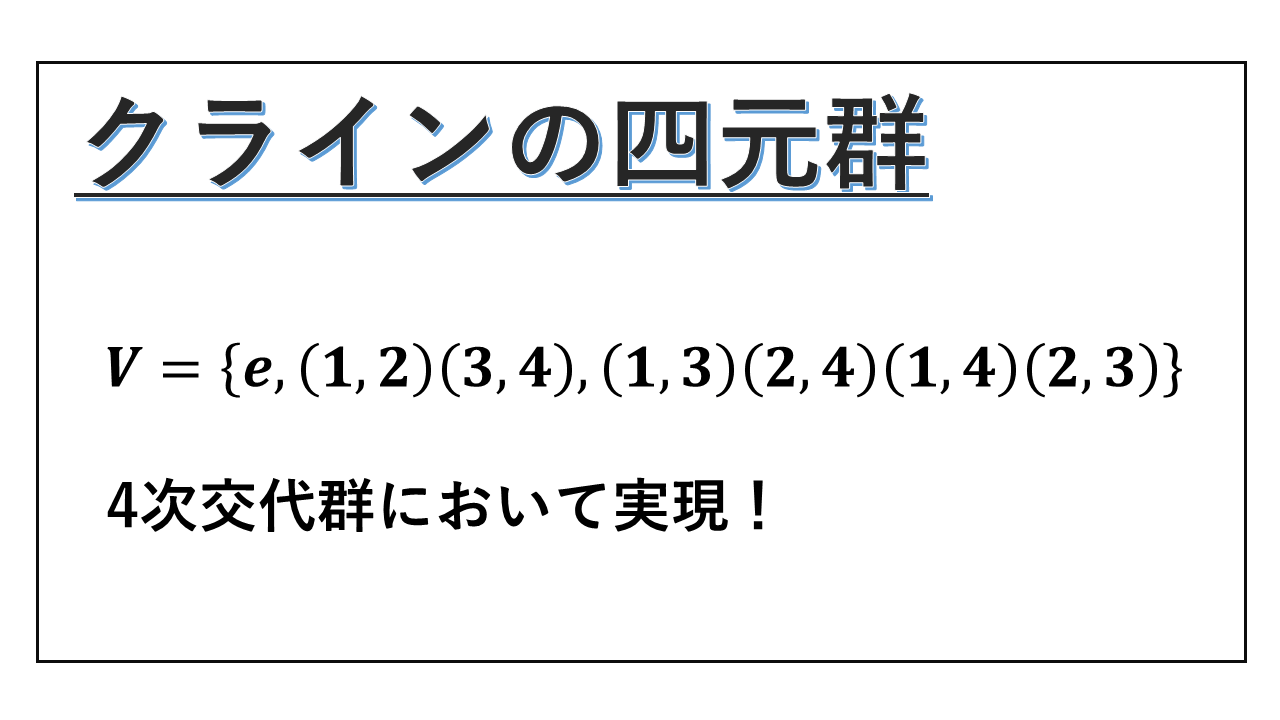

この A(X) の中で、次のような部分集合 V を考えます。

つまり、e, (1,2)(3, 4),

(1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3) という 4 個の偶置換から成る部分集合を V とします。

この e は X から X への恒等写像で、4 次交代群の単位元です。

実は、この V は、写像の合成を積として群となります。

X から X への全単射どおしの合成は、X から X への全単射となっていて、写像の合成については、集合論の入門内容で学習したように結合律が成立します。

単位元 e も V には含まれているので、後は、写像の合成を積としたときに、積で閉じているかのかということと、逆元の存在です。

この積で閉じていることを確認するときに、乗積表を完成させます。

まずは、V における逆元の存在を確認します。

逆写像が逆置換

x = (1, 2)(3, 4), y =(1, 3)(2, 4),

z = (1, 4)(2, 3) と置いておきます。

V = {e, x, y, z} がクラインの四元群という群論の入門を学習し始めた頃に見る乗積表の通りとなっていることを確かめたいわけです。

今、単位元の存在は e のために満たされています。

逆元の存在ですが、写像の合成が積なので、

x2 = y2 = z2 = e ということが分かります。

そのため、

x-1 = x, y-1 = y, z-1 = z

e-1 = e と合わせて、V の各元について、その逆元は、すべて V に含まれています。

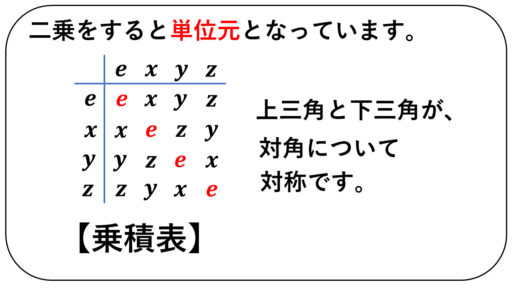

では、積で閉じていることを確認して、乗積表を完成させます。

乗積表は可換群を示しいる

恒等置換(恒等写像)e は、e, x, y, z のどの置換とも可換なので、x, y, z の二項演算の結果を調べます。

x = (1, 2)(3, 4), y =(1, 3)(2, 4) の積である合成置換の対応を確認すると、

xy = yx = (1, 4)(2, 3) = z∈V と分かります。

同様に、

xz = zx = y,

yz = zy = x となっています。

よって、V において、二項演算を写像(置換)の合成を積とすると、積で閉じていることも確認できました。

これらの内容を乗積表としてまとめます。

上三角の部分と下三角の部分が対称になっています。

そのため、V は可換群です。

以上より、クラインの四元群 V という可換群(アーベル群)が実現できました。

また、

e2 = x2 = y2 = z2 = e ということから、V は、一元では生成できないことになります。

つまり、乗積表より、V は巡回群ではありません。

x2 = e, xy = z となることから、

V は x と y の二元で生成されています。

V = <x, y> という二面体群となっています。

ここから、乗積表を使って、V の自己同型写像をすべて決定します。

クラインの四元群 :自己同型写像を全て決定する

V から V への自己同型写像を全て集めると、V の自己同型群となります。

全単射であり、かつ群としての準同型写像となっているときに群としての同型写像です。

ということは、クラインの四元群 V の自己同型群を G とすると、G は異なる 4 個の元の置換となっているわけです。

そのため、G は 4 次対称群の部分群です。

これは、G の元が、

e, x, y, z の 4 個を入れ替えるということです。

ただし、群としての準同型写像でもあるので、単なる置換ではありません。

このことから、G の可能性を絞り込むことができます。

必要条件を考える

クラインの四元群 V の自己同型群 G の元を f とします。

f は V から V への全単射群準同型写像です。

V = {e, x, y, z} の元の対応について、

準同型写像となっていることから、

f(e) = e でなければなりません。

そのため、e は f によって動かさないという置換作用を受けます。

したがって、f は、{x, y, z} という異なる 3 個の元の入れ替え操作ということになります。

これは、f を 3 次対称群の中に埋め込めるということです。

よって、V の自己同型群 G は、3 次対称群の中に埋め込まれるため、位数は 6 以下ということが分かりました。(3! は 6 だからです。)

V から V への恒等写像を I とすると、

I は G の単位元です。

ここまでで分かったことは、V の自己同型群 G は 3 次対称群の部分群と見なして良いということです。

ここからは、十分性の確認します。

{x, y, z} の置換で、e を動かさないという V から V への全単射 6 個の中で、群としての準同型写像の定義に当てはまるものだけを選び取ります。

そうすると、G の元を全て決定したことになります。

乗積表の対称性を利用

V の単位元 e を動かさない V から V への全単射は、恒等写像と次の 5 個です。

(e)(x, y), (e)(x, z),

(e)(y, z), (e)(x, y, z),

(e)(x, z, y)

このうち、準同型写像となっているものが、V の自己同型写像です。

準同型写像の定義を確認するときに、乗積表の 16 個をすべて確認する必要がないことを、まず示しておきます。

f を V から V への全単射で、e を動かさないものとし、t を V の任意の元とします。

このとき、

f(et) = f(t) = ef(t) = f(e)f(t),

f(te) = f(t) = f(t)e = f(t)f(e)

このため、乗積表の e が絡むところは、準同型写像かを示すための形になっています。

また、V のどの元も二乗すると e となることから、

f(g2) = e f(g)f(g)

そのため、乗積表の対角上についても、準同型写像であることを示すための形になっています。

さらに、V は可換群なので、上三角の部分について確認できれば、自動的に下三角についても成立することになります。

つまり、f(xy) = f(x)f(y) となっているとすると、

f(xy) = f(y)f(x) です。

xy = yx なので、f(xy) = f(yx) です。

そのため、

f(yx) = f(xy) = f(x)f(y) = f(y)f(x) となるということです。

これらのことから、

xy, xz, yz の三つについて、積を保存するかどうかを確認することになります。

それでは、f = (e)(x, y) から、準同型写像の定義を検証します。

乗積表より、xy = z = yx より、

f(xy) = f(z) = z

= yx = f(x)f(y)

xz = y, yz = x だから、

f(xz) = f(y) = x

= yz = f(x)f(z)

yz = x, xz = y だから、

f(yz) = f(x) = y

= xz = f(y)f(z)

これで、f = (e)(x, y) が準同型写像であることが確認できました。

(e)(x, z), (e)(y, z) についても、同様に準同型写像であることが確認できます。

これで、恒等置換 I と合わせて 4 個の全単射かつ準同型写像が確認できました。

残りの (e)(x, y, z), (e)(x, z, y) は、確認せずとも準同型写像でなければなりません。

理由は、V の自己同型群 G は、3 次対称群の部分群として埋め込まれるため、G の位数が 6 の約数とならないといけないからです。

そのため、必然的に、

(e)(x, y, z), (e)(x, z, y) は V の自己同型写像でなければならないことになります。

これで、G が 3 次対称群と同型であることが分かりました。

以上より、クラインの四元群の自己同型写像は、恒等写像と次の 5 個の元から成ることが分かりました。

(e)(x, y), (e)(x, z),

(e)(y, z), (e)(x, y, z),

(e)(x, z, y)

そして、V の自己同型群 G は、3次対称群と群として同型になっています。

3次対称群という記事に、3次対称群の元を全て書き出しているのですが、長さ 1 の巡回群である (e) を省略したものになっています。

クラインの四元群の乗積表が扱いやすい形だったので、自己同型写像をすべて決定することができました。

ここからは、4 次対称群に関連した内容でクラインの四元群が絡む内容について解説をします。

4次の置換について

x =(1, 2)(3, 4), y = (1, 3)(2, 4),

z = (1, 4)(2, 3) と置きます。

X = {x, y, z} ⊂ V へ A4 からの作用を共役作用で定義できるかどうかを検証します。

g∈A4, σ∈X について、

g(σ) = gσg-1 と定義します。

※ 関連する記事として、A4 の軌道分解を具体的に求めた記事を投稿しています。

任意の σ∈X に対して、gσg-1∈X となることを示すと、A4 から X への作用が定義できたことになります。

そのため、x∈X に焦点を当て、

{g(x) | g∈A4} が X に含まれることを示します。

x, y, z∈X については、クラインの四元群が可換群となっているので、

x(x)= x,

x(y) = y, x(z) = z は X の元となっています。

(例えば、x(z) = xzx-1 = z(xx-1) = z です。)

A4-X-{e} の 8個の元について、x の像が X に含まれているかどうかを確認することになります。

(2, 3, 4)x(2, 3, 4)-1

= (2, 3, 4)x(2, 4, 3)

= (1, 3)(2, 4) = y∈X というように、具体的に置換の合成を確認して示します。

(2, 4, 3)x(2, 4, 3)-1

= (2, 4, 3)x(2, 3, 4)

= (1, 4)(2, 3) = z∈X です。

あと 6 個についても、同じように確認します。

(1, 2, 3)x(1, 2, 3)-1

= (1, 4)(2, 3) = z∈X,

(1, 3, 2)x(1, 3, 2)-1

= (1, 3)(2, 4) = y∈X です。

残り 4 個について確認です。

(1, 2, 4)x(1, 2, 4)-1

= (1, 3)(2, 4) = y∈X,

(1, 4, 2)x(1, 4, 2)-1

= (1, 3)(2, 4) = y∈X です。

残りの 2 個についてです。

(1, 3, 4)x(1, 3, 4)-1

= (1, 4)(2, 3) = z∈X,

(1, 4, 3)x(1, 4, 3)-1

= (1, 3)(2, 4) = y∈X となります。

これで、

{g(x) | g∈A4} ⊂ X が確認できました。

また、x, y, z は、

どれも {g(x) | g∈A4} に含まれていたので、

{g(x) | g∈A4} = X です。

これで、A4 から X への作用を共役作用で定義できることが分かりました。

g∈A4, σ∈X に対して、

g(σ) = gσg-1∈X

しかも、

{g(x) | g∈A4} = X となっていることから、この作用は推移的です。

さらに、{g(x) | g∈A4} = X は、

任意の g∈A4 に対して、

gXg-1 = X, geg-1 = e なので、

クラインの四元群が A4 の正規部分群となっているということを意味しています。

つまり、

{e} ∪ {x, y, z}

= {e} ∪ X = V がクラインの四元群の軌道分解を表しています。

特に、V = {e, x, y, z} というクラインの四元群は、4 次交代群の共役作用で不変であることが分かりました。

クラインの四元群は、可換な部分群となっていると、乗積表から分かるので、4 次交代群の正規部分群となっています。

4次の置換と可解について

ここまでで分かったことをまとめておきます。

(1, 3, 2)(1, 3, 4) と (1, 3, 4)(1, 3, 2) は異なる A4 の置換だったので、A4 は非可換群です。

そのため、

A4 ⊃ {e} という正規列は、可解であることの定義を満たしません。

しかし、クラインの四元群 V という A4 の正規部分群を挿入して細分すると、

A4 ⊃ V ⊃ {e} という正規列は可解であることの定義を満たします。

これは、V が A4 の正規部分群であり、V が可換群なので、

A4/X, X/{e} という剰余群が可換群であるためです。

これで、A4 が可解群であることが示せました。

さらに、4次対称群における 4次交代群の指数は 2 です。

このことから、4次対称群が可解であることも分かります。

指数2の部分群は正規部分群なので、

A4 は 4次対称群 S4 の正規部分群となっています。

よって、

S4 ⊃ A4 ⊃ V ⊃ {e} は正規列です。

S4/A4 は位数 2 の群で可換群です。

A4/V, V/{e} も可換群だったことと合わせると、S4 は可解群であることの定義を満たしています。

非可換について

4次交代群 A4 に含まれる偶置換を g とします。

n ≧ 5 のとき、

g の巡回置換分解に、

(5), … , (n) という長さ 1 の巡回置換を付け加え、g’ とします。

g に g’ を対応させる写像を f とすると、

f : A4 → An は単射な群準同型写像です。

よって、A4 と同型な f(A4) は n次交代群 An の部分群です。

ここで、

(1, 3, 2)(1, 3, 4) と (1, 3, 4)(1, 3, 2) は異なる A4 の置換なので、A4 は非可換群です。

そのため、f(A4) は可換群ではありません。

f(A4) ⊂ An ⊂ Sn なので、

An と Sn も非可換群です。

関連する記事として、二重可移という置換群についての記事を投稿しています。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。