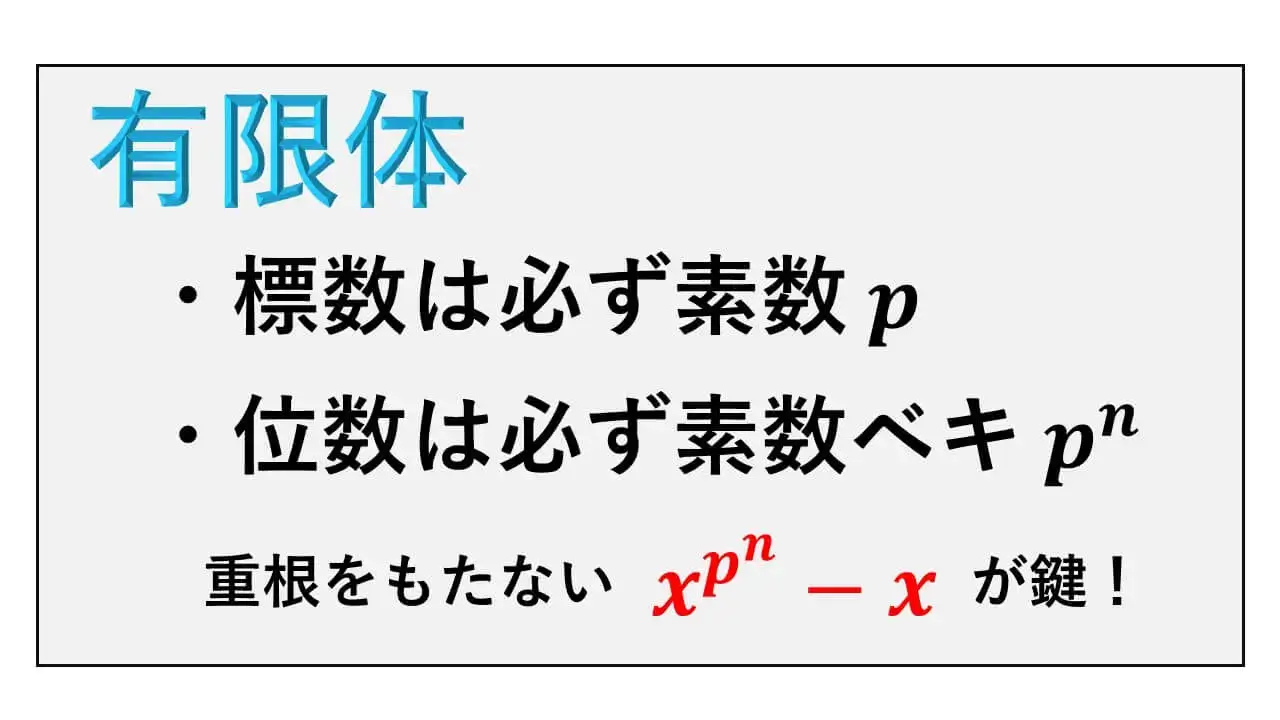

有限体 – 標数 |その標数は必ず素数【位数は素数ベキ】

" 有限体 " の" 標数 “は素数で、有限体の位数は素数ベキになります。

逆に任意の自然数 n と任意の素数 p に対して、位数が pn となる有限体が存在します。

この記事では、環は加法単位元 0(零元)と 乗法単位元 1 をもつもので、結合律が成立しているものとして議論を進めます。

以下では、可換体のことを単に体と述べ、零環を斜体もしくは体としないという設定で議論を進めます。

まず、体の標数から説明をします。

有限体 – 標数 :0でなければ素数

(可換)体 F の加法についての単位元(零元)を 0F、乗法についての単位元を 1Fとし、整数環を Z と表します。

正の整数 n について、体 F の乗法単位元 1F を n 個で加法をとったものを n1F と表すことにします。

n = 4 だと、1F+1F+1F+1F の値のことです。

※ F の加法についての一般結合律から、1F を n 個で加法を計算したときの値が、ただ1つのみ確定します。

また、整数 0 について、01F は、加法単位元 0F を表すことにします。

負の整数 n にについて、n1F を、F の加法についての 1F の逆元 -1F を |n| 個で加法をとったものとします。

※ この |n| は通常の数についての絶対値です。

例えば、n = -2 だと、

(-1) + (-1) の値のことです。

正の整数 n に対して、加法についての逆元の一意性から、-(n1F) = (-n)1F となります。

【標数 0 の定義】

体 F について、どんな正の整数 n についても

n1F ≠ 0F であるとき、体 F の標数が 0 であるという。

体 F の標数が 0 であるときは、1F をどれだけ有限個数で足し合わせても 0F にならないということを意味しています。

例えば、有理数体 Q の乗法単位元 1 をいくら足し合わせても 0 にはなりません。

標数が0でないとき

体 F の標数が 0 でないときは、ある自然数 n が存在して、n1F = 0F となるということです。

ただし、n = 1 のときに、n1F = 0F となっているとすると、体 F = {0F} となり、零環となってしまいます。

そのため、零環を体とは考えないことにして、標数 1 というものは考えないことにします。

ここで、体 F の標数が 0 でないとき、標数を次のように定義します。

【0 でない標数】

体 F の標数が 0 でないとき、n1F = 0F となる最小の正の整数 n を体 F の標数とする。

たとえば、体 F の標数が 3 だとすると、

31F = 0F となります。

n1F = 0F となる最小の正の整数 n を標数としていました。

正の整数 6 について、61F = 0F ですが、

31F = 0F の 3 の方が小さいので、6 は、標数になっていないというわけです。

次に、標数が 0 でないときには、必ず標数が素数となることを示します。

標数 1 というものを定義すると零環になってしまうので、標数 1 は定義しないということでした。

以下では、体 F の標数 n が 2 以上の整数のときを考えます。

正の標数は必ず素数

【命題 1-1】

整数環 Z から体 F への写像 f : Z → F を

n ∈ Z に対して、f(n) = n1F と定義する。

このとき、Z/ker f は Im f と可換環として同型。

※ F において、0F ≠ 1F という設定です。

<証明>

f(0) = 01F = 0F, f(1) = 11F = 1F です。

次に、m, n を任意の整数とします。

体 F の加法についての一般結合律から、

f(m) + f(n) = m1F + n1F

= (m + n)1F = f(m + n)

体 F において、

1F と -1F の乗法の値、1F と 0F との乗法の値は、乗法単位元 1F の定義から、

それぞれ -1F , 0F となります。

また、正の整数 k に対して、

-(k1F) = (-k)1F です。

そのため、体 F の乗法についての一般の分配律と一般の結合律から、

f(m)f(n) = (m1F)(n1F)

= m(n1F) = (mn)1F =f(mn)

よって、f は環準同型写像なので、準同型定理から、Z/ker f と Im f は同型となります。【証明完了】

ここからは、体 F の標数が s ≠ 0 だとして、【命題 1-1】を適用した後の議論を進めます。

【命題 1-2】

可換体 F の標数 s が 0 でないとする。

このとき、s は素数。

※ ただし、標数 1 は体が零環となってしまうので定義していません。

この証明は体論の補足証明という記事で述べています。

※ 有限個の元からなる有限体 F だと、標数 0 ということが起こりません。

有限体 :有限体の位数は素数ベキ

【命題 2-1】

標数が素数 p の有限体 F が存在したとする。

このとき、F の位数 |F| は pn (n は自然数) という形。

<証明>

f : Z → F を f(n) = n1F ( n∈ Z) と定義すると、

これまでの考察から ker f = pZ です。

そして、準同型定義から、

剰余環 Z/pZ が Im f と環として同型になります。

p が素数なので、剰余環 Z/pZ は体となります。

※ 零元でない元が乗法逆元を必ずもつことの理由は余り-整数問題という記事の最後の方で解説をしています。

よって、環として同型なので、

Im f ={n1F | n ∈ Z} も可換体です。

そして、位数について

|Z/pZ| = p より |Im f| = p で、

Im f も有限体です。

Im f ⊂ F ですが、Im f から F へのスカラー倍を、F における乗法を用いて、

Im f × F → F

(n1F, x) → (n1F)x と定義します。

(n1F)x は F において既に定義されている F の乗法です。

そして、F において既に定義されている加法をベクトル空間の加法とします。

この加法とスカラー倍について、ベクトル空間の公理を満たします。

この Im f 上のベクトル空間の零元は、体 F の零元 0F そのものになっています。

今、体 F は有限体なので、有限個の元から構成される基底が存在し、有限次元ベクトル空間です。

その次元を n とし、

{a1, … , an} を基底とします。

よって、F の任意の元は基底の一次結合で一意的に表されるので、

{ k1a1 + … + knan | k1, … , kn ∈ Im f }

= F となります。

k1 から kn の 1 か所でも異なる Im f の元だとすると、一次結合の一意性から異なる F の元ということになります。

位数は |Im f| = p だったので、k1 から kn のそれぞれに配置できる Im f の元 は p 通りです。

したがって、F に含まれている元の個数は、pn 個になります。

|F| = pn なので、F の位数は素数ベキとなっています。【証明完了】

今、有限体が存在すると、その位数が素数ベキであるということを示しました。

逆に、任意の自然数 n と任意の素数 p に対して、位数が pn となる有限体は存在するということが証明できます。

任意の素数 p に対して、Z/pZ は位数が p の有限体です。

標数 p の体が存在したら、準同型定理から、必ず Z/pZ と可換体として同型になるということは、上の議論で示されています。

しかし、p2 というように、p の指数の部分が 2 以上になっている p ベキについて、その位数の有限体が存在することは、まだ示していません。

これを示すために、「任意の可換体 K について、K の代数拡大体で、代数的閉体となっている可換体 K’ が存在する」ということを使います。

簡単にいうと、K 係数の多項式 g(x) を任意にもってきたときに、g(x) のすべての根が K’ の中に含まれているというものが K’ です。

この代数的閉体の存在を利用して、位数 pn の有限体が存在することを以下で示します。

任意の素数 p に対して、

位数 p の有限体 Fp として、

Z/pZ を考えます。

記号を簡単にするために、次のように、記号をおいておきます。

n + pZ ∈ Z/pZ = Fp のことを、

単に n ∈ Fp と表しておきます。

そうすると、

Fp 上の多項式環の元が、2x + 5 というように簡潔に表すことができます。

ここから、有限体Fp の代数的閉包を K として議論を進めます。

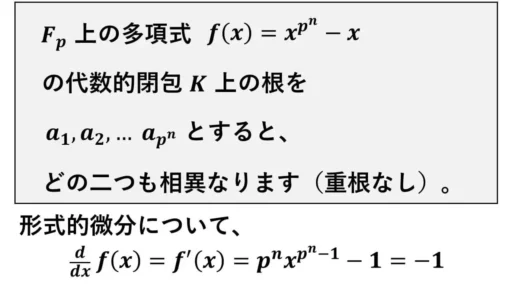

Fp の元を係数とする多項式で、任意の自然数 n に対して pn 個の元からなる有限体を構成するために鍵となる多項式と、その多項式がもつ重要な性質を述べます。

※ n = 1 のときには、Z/pZ と同型になることが分かっているので、

以下において n は 2 以上とします。

位数が素数ベキの体を構成するために

形式的微分を施した d/dxf(x) = f'(x) = -1 ≠ 0 なので、f(x) は重根をもたないことが分かります。

形式的微分について、次が成立します。

体 Fp 上の多項式 g(x) と h(x)、c ∈ Fp について、

[1] d/dx(g(x) + h(x)) = d/dx g(x) + d/dx g(x),

[2] d/dx(g(x)h(x))

= (d/dx g(x))h(x) + g(x)(d/dx h(x)),

[3] d/dx(cg(x)) = c d/dx(g(x))

この [2] と、

d/dx f(x) = f'(x) = -1 ≠ 0 ということから f(x) が重根をもっていないことを次のようにして示せます。

もし、f(x) の pn 個の根のうち重根があったとすると、

a1 = a2 = a と置きます。

残りの pn - 2 個の根に重根があっても、なくても d/dx f(a1) = 0 となってしまいます。

※ 代数的閉包 K は可換体なので、K[X] も可換環になるので、a1 = a2 が重根としても一般性は失われません。

f(x) は因数定理によって、K 上の多項式環 K[x] において、

f(x) = (x - a1)(x - a2) … (x - apn) と一次式の積に分解します。

この右辺を形式的に微分するときに、[2] を繰り返し適用することで、重根があり、

a1 = a2 だとすると、f'(a1) = 0 となることが分かります。

※ 積の微分という記事で証明しています。

しかし、f'(x) = -1 なので、

f'(a1) = -1 かつ、f'(a1) = 0 となり、矛盾です。

このため、f(x) は重根をもっていないということになります。

ここで、f(x) の K におけるすべての根を集めた集合を S とします。

f(x) が重根をもっていないことから、

|S| = pn

実は、この S は K における加法と乗法について閉じていて、K の部分体であることが確かめられます。

そのため、S が位数 pn の可換体ということになります。

※ ちなみに、この pn は多項式 f(x) の次数です。

本当に部分体になっているのかを、次で確認します。

有限体 :位数が素数ベキの体の構成

有限体 Fp 上の多項式について、

係数に p の倍数 t が現れると、

Fp において t = 0

このことを、S が K の部分体となっていることを証明するときに使います。

まず S が加法群となっていることを確かめます。

pn = t と置きます。

すなわち、f(x) = xt - x と置いたことになります。

t が p の倍数であることに注意して計算をします。

f(0) = 0t - 0 = 0 - 0 = 0 より、

0 ∈ S となっています。

また、f(1) = 1t - 1 = 1 - 1 = 0 より、

1 ∈ S です。

※ 代数的閉包 K は Fp の拡大体なので、K の加法についての単位元 0K と Fp における加法についての単位元 0 は一致しています。

二項定理と、t が p の倍数ということから、

(a - b)t =

at(-b)0 + tC1at-1(-b)1 +

… + tCt-1a1(-b)t-1 + a0(-b)t

ここで、1 ≦ i ≦ t - 1 のとき、tCi は p で割り切れるので、0 となります。

※ tCi が p で割り切れることの証明は後で行います。

そのため、(a - b)t = at + (-b)t

ここで、p が偶数だとすると、偶数である素数は 2 のみなので、Fp は二元体で、標数が 2 ということになります。

ゆえに、Fp において、

b + b = (1 + 1)b = 0 となり、加法逆元の一意性から、-b = b となります。

また、

bt + bt = (1 + 1)bt = 0 だから、

同様に、-bt = bt

そのため、

(a - b)t = at + bt = at - bt

素数 p が奇数のときは、

t = pn は素因数に 2 を含まないため奇数です。

t が奇数なので、

(-b)t = (-1)tbt = -bt となり、

やはり (a - b)t = at - bt

ここで、a, b ∈ S だったので、

どちらも f(x) = xt - x の根だから、

at = a, bt = b

以上より、p が偶数にせよ、奇数にせよ、

(a - b)t = a - b

つまり、

f(a - b)

= (a - b)t - (a - b) = 0

よって、a - b は再び f(x) の根となるので、

a - b ∈ S

これは、S が加法について加法群 K の部分群となっていることを示しています。

今度は、

S - {0} が乗法群 K - {0K} の部分群となっていることを確かめます。

b を S の 0 ではない任意の元だとすると、K の乗法についての一般の結合法則から

bt(b-1)t = bt-1(bb-1)(-b)t-1

= bt-1(-b)t-1 となり、

これを繰り返すと、

bt(b-1)t = 1

そのため、

(bt)-1 = (b-1)t

※ K は Fp の拡大体なので、K の乗法単位元と Fp の乗法単位元 1 は一致。

よって、

a ∈ S と b ∈ S - {0} について、

f(ab-1)

= (ab-1)t - (ab-1)

= at(b-1)t - (ab-1)

= a(bt)-1 - (ab-1)

= ab-1 - (ab-1) = 0

ゆえに、ab-1 も f(x) の根なので、

ab-1 ∈ S

また、b = 0 のときは、ab = 0 なので、

f(ab) = f(0) = 0 となり、

ab ∈ S

これで、S が積で閉じいることと、

S - {0} が乗法逆元をもつことが示せました。

このため、S は K の部分体なので、可換体となっています。

ゆえに、この S が求める位数 t = pn の可換体です。

やり残しておいた証明の内容です。

tCr が p で割り切れるから Fp の標数が p のため 0 になるということで、二項定理の計算が簡単になりました。

r = t - 1 と r = 1 のとき、

tCr-1 = tC1 = t = pn は、p で割り切れて、0 です。

2 ≦ r ≦ t - 2 のときにも、p で割り切れることを証明することになりますが、

補足証明という記事で述べています。

この補足記事で、

整数 tCr を組合せの公式の通りの式で表し、

tCr が p の倍数とであることを示しています。

これで、任意の自然数 n と任意の素数 p に対して、位数 pn の有限体が存在することが示せました。

さらに、有限生成アーベル群の知識を使うと、

有限体の乗法群は一元生成の巡回群ということを証明できます。

扱った内容の中心の部分を短くまとめておきます。

有限体 F の位数が pn だったとき、p は F の標数でした。

※ そして、有限体 F の標数は素数で、n は拡大次数です。

これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。