モル濃度 – 質量モル濃度 | わかりやすい例で求め方を習得!

" モル濃度 – 質量モル濃度 “は高校の化学の計算分野で出題されます。

わかりやすいようにシンプルな数字と平易な例を用いて、モル濃度や質量モル濃度を求める計算を解説しています。

化学を学習するときに、リアリティのある細かい数字がよく出てきます。

学習し始めに計算が複雑になり、肝心の新しく学習する化学の内容が身につけにくくなってしまわないように、できるだけ単純な数字で説明をしています。

単純な数字だと、式に使われている単位にも注目できる余裕が出てきます。

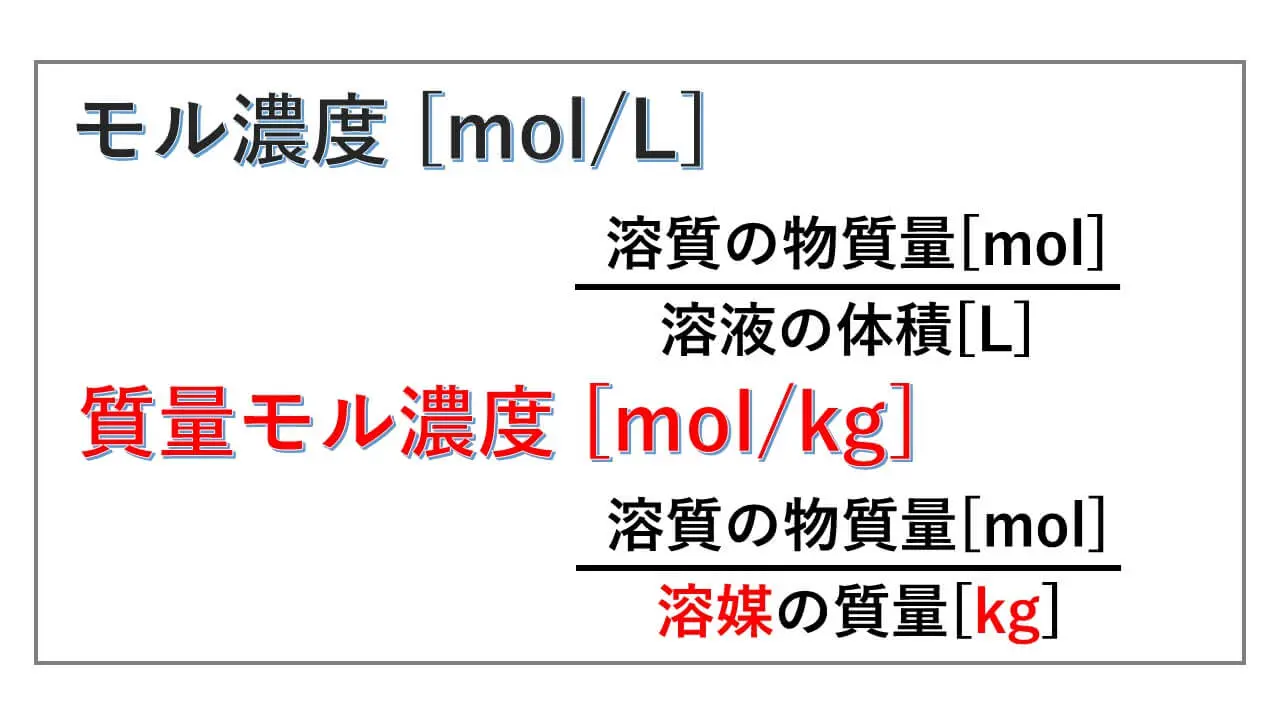

まずはモル濃度の求め方から説明し、その後で質量モル濃度について説明をするという流れになっています。

それぞれを定義している式の違いを意識して、早い段階から慣れておくと良いかと思います。

モル濃度

モル濃度や質量モル濃度の学習を始めるにあたって、使われている理科の用語を押さえておく必要があります。

溶けている物質が溶質で、溶かしている液体が溶媒です。

これら二つを合わせて溶液といいます。

特に溶媒が水のとき、溶質と溶媒を合わせて水溶液です。

例えば、溶質が砂糖で溶媒が水のとき、溶かしてできる水溶液が砂糖水です。

これらの用語を押さえた上で、よく使われる単位の変換も述べておきます。

1000mL が 1L です。

モル濃度を表す式に使われている溶液の体積の単位は L(リットル)なので、ミリリットルが出てきたときにはリットルに直します。

mL を 1000 で割ると L になります。

例えば、300mL だと、

300÷1000=0.3 より、

300mL は 0.3 L です。

この mol と L の単位を使って、モル濃度を計算することになります。

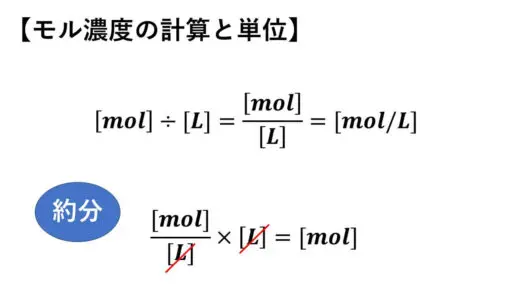

さらに数学で学習した割り算と分数の掛け算を使って単位についての理解を深めておきます。

計算で注意する単位

[mol]÷[L] が [mol/L] で、これがモル濃度の単位です。

算数や中学の数学で学習したように、割られる数と割る数と商の関係から、単位を考えることができます。

つまり、

[mol]/[L] × [L] を約分して、

[mol] にできます。

そのため、

モル濃度に溶液の体積を掛けると単位が物質量となるわけです。

では、数字を使ってモル濃度の計算をしてみます。

【練習問題1】

0.45 mol/L の砂糖水 30 mL に溶けている溶質の砂糖の物質量を求めてください。

<解答と解説>

0.45 mol/L が溶液である砂糖水のモル濃度です。

30 mL = 0.3 L が溶液である砂糖水の体積です。

モル濃度に溶液の体積を掛けると単位が物質量という先ほど述べた内容を使います。

0.45[mol/L] × 0.3[L]

= 1.35[mol] となります。

よって、1.35 mol が求める砂糖の物質量です。

今の問題では、溶けている溶質の単位が、はじめから物質量でした。

次の問題は、溶質の単位が質量で与えられていて、原子量・分子量を使って質量を物質量に直すようにしています。

一つ操作が増えるので、その分だけ問題を解くのが複雑になります。

逆に言うと、この物質量に直す操作をスムーズにできるようになると、高校の化学の学習がしやすくなります。

質量を物質量に直す練習

【練習問題2】

Na = 23, O = 16, H = 1 とします。

水酸化ナトリウム 120 g が水に溶けて 300mL の水溶液になっていたとします。

このとき、NaOH水溶液のモル濃度を求めてください。

<解答と解説>

23+16+1 = 40 より、

NaOH = 40 です。

そのため、120 g の水酸化ナトリウムの物質量は、

120÷40 = 3 [mol] です。

さらに、水酸化ナトリウム水溶液の体積をリットルに直します。

300 mL は 0.3 L です。

これで、溶質の物質量を溶液の体積で割って、モル濃度を計算できます。

3÷0.3 = 10 [mol/L] が求めるモル濃度です。

ここからは、質量モル濃度について説明します。

質量モル濃度

溶質の物質量[mol]÷溶媒の質量[kg] という値が質量モル濃度です。

mol/kg が単位となります。

先ほどのモル濃度と式が異なります。

モル濃度だと溶液の体積を用いて計算をしていました。

温度や圧力が変化すると、体積も変化します。

そういうことを考慮して、温度や圧力が変わっても同じ値の質量を用いた方が、計算がスムーズになることもあるということで、質量モル濃度という数字も考えられています。

理系の化学では沸点上昇度などを計算するときに、質量モル濃度が関連したりします。

そのような難しい内容は置いておいて、この記事では学習し始めの基礎的な内容を扱うことにします。

先ほど水酸化ナトリウム水溶液でモル濃度を計算しました。

式のちがいに注意して、質量モル濃度についても練習をしてみます。

溶媒の質量はkgで

水酸化ナトリウム 80 g を水 200 g に溶かした水酸化ナトリウム水溶液があったとします。

この水酸化ナトリウム水溶液の質量モル濃度[mol/kg]を求めてください。

ただし、Na = 23, O = 16, H = 1 とします。

<解答と解説>

NaOH = 40 なので、

80÷40 = 2 より、

与えられた水酸化ナトリウムの物質量は 2 mol ということになります。

溶媒である水は 200 g なので、単位を kg に直します。

算数で学習したように、

200 g は 0.2 kg です。

これで溶質の物質量と溶媒の質量[kg]が分かったので、質量モル濃度の式に基づいて計算をすることができます。

2÷0.2 = 10 より、

10 mol/kg が求める質量モル濃度です。

このように、質量モル濃度に使われている単位に直してから、式の通りに計算をすると適切な値が求まります。

この記事では、モル濃度と質量モル濃度について解説をしました。

文字を使って理科の計算

【質量パーセント濃度】

溶質の質量[g]÷溶液の質量[g]×100

溶液の質量に対する溶質の質量の割合を表す小数(分数)に 100 を掛けて%にしたものが質量パーセント濃度です。

高校の化学の計算問題の中で、濃度の単位を直すことが必要になるときがあります。

そのような内容についても述べておきます。

【単位を直す練習】

40%の質量パーセント濃度の水酸化ナトリウム水溶液があったとします。

この質量モル濃度[mol/kg] を求めてください。

ただし、Na = 27, O = 16, H = 1 とし、小数第一位を四捨五入をして整数で答えてください。

中学受験の問題などでも出題される具体的な数字が与えられていない問題です。

割合を考えているので、具体的な溶質や溶液の質量が分からない状況でも計算を進めることができるタイプのものです。

ただ、小学校の頃と違って、高校の数学や理科では文字をよく使います。

ここでは、溶液である水酸化ナトリウム水溶液の質量を t g として、t を用いて内容を整理してみます。

ただし、t ≠ 0 です。

40%の質量パーセント濃度なので、

0.4t [g] が溶質の質量です。

NaOH = 40 なので、

0.4t ÷ 40 = 0.01t mol が水酸化ナトリウムの物質量です。

指数を使っておくと、

t×10-2 mol です。

また、溶液の質量の 40%が溶質の質量なので、全体が 100%ということから、溶媒の質量が占める割合が分かります。

100-40 = 60%が溶媒である水の質量が占める割合です。

今、水酸化ナトリウム水溶液の質量を t g としているので、溶媒である水の質量も t を用いて表すことができます。

0.6t g が溶媒である水の質量になります。

質量モル濃度を計算したいので、単位を kg に直します。

0.6t÷1000 g

= 6t×10-4 kg が水の質量です。

t×10-2 mol が溶質の物質量で、

6t×10-4 kg が溶媒の質量です。

質量モル濃度の式に当てはめて割り算を計算すると、分子と分母の t が約分されて消えるというわけです。

(t×10-2)÷(6t×10-4)

= 102/6

= 100÷6 [mol/kg] です。

小数第一位を四捨五入をして整数で答えるという問題だったので、

16.66… を四捨五入すると、

17 mol/kg ということになります。

説明するために文章で述べたので長くなりましたが、なれてくると質量モル濃度の式の分子と分母を t などと文字を使ってすぐに表し計算することができます。

【質量モル濃度を計算で使う記事】

ラウールの法則という記事で、沸点上昇度についての式の使い方を説明しています。

また、組成式と分子式の違いという記事も投稿しています。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。