同様に確からしい | 意味を理解するために必要な用語【区別なし/区別あり】

" 同様に確からしい “かどうかを判断することから、確率の単元がスタートします。

一回の試行において、どの根元事象も起こる割合が同じであることが、同様に確からしいことの定義です。

この定義を理解するためには、定義に使われている確率の単元の用語の内容を理解することが必要になります。特に、根元事象についての理解が大切になります。

また、実際に問題を解くときに、同様に確からしいことを判断するときに、「区別をするのか区別をしないのか」ということが関わってきます。

シンプルな例を使いつつ、確率単元のスタートとなる内容を解説します。

同様に確からしい :事象とは何か

高校に入学した頃に学習する集合ですが、確率の単元では事象という言い方をします。

これは、表面的な言葉の違いだけなので、事象という用語への抵抗感を払拭することが大切になります。

そして、事象という集合の要素(元)のことを場合といいます。

同じ状態のもとで繰り返すことができ, その結果が偶然によって決まる実験や観測などを試行といいます。

一回の試行において起こり得る場合をすべて集めた事象というような言い方を自然と納得できるようになるには、具体的な内容に触れるのが良いかと思います。

試行については、算数や中学の数学で経験しているので、さらに集合の発想を加えると高校数学の確率への扉が開きます。

具体例で確認

サイコロを投げて、出た目を観測するということを一回の試行とします。

出る目は 1 から 6 です。

この一回の試行で出た目をすべて集めた事象を A とします。

A = {1,2,3,4,5,6} です。集合ですが、確率の単元では、この A を事象といいます。

3 ∈ A という各要素のことを場合といいます。集合の要素が場合です。

集合の単元で部分集合を学習します。

今、{3} という集合が、全体集合 A の部分集合となっています。

確率の単元では、全体集合のことを全事象といいます。

そして、全事象 A の部分集合のことを A において起こり得る事象といいます。

{3} や {2} は 1 個の要素から成る部分集合です。この 1 個の要素でできている事象のことを、全事象における根元事象といいます。

{1},{2},{3},{4},{5},{6} が、A における根元事象のすべてです。どの根元事象も起こる割合が同じと考えられるとき、同様に確からしいということです。

例えば、10 回サイコロを投げたときに、3 が 8 回くらい出るということだと、{3} という根元事象が、突出して起こりやすいことになります。

こういうときは、同様に確からしくないということです。

1 から 6 について、どの目も起こり得る可能性が同じと考えられるときに、同様に確からしいと考えます。

「同様に確からしい」ということを前提として、確率を考えます。そのため、同様に確からしいということが崩れていないかということを判断した上で確率を考えることになります。

つまり、確率を求めるという問題を解くときに、同様に確からしいということが前提になっているということ押さえた上で議論を進めることになります。

この「同様に確からしい」ということに関わってくることとして、「区別をする/区別をしない」ということが挙げられます。

区別をしないと同様に確からしくないから、確率を求める問題なので、区別をして考えると自分で判断をしなければならない問題もあるので、注意です。

ここから、区別をするときと区別をしないときで、事象が変化することを具体例を用いて説明します。

同様に確からしい :区別の有無の違い

【区別しない例】

箱の中に、青玉 1 個と、まったく区別のつかない赤玉が 99 個入っていたとします。

このとき、箱から玉を 1 個と取り出すというときに、起こり得る場合をすべて集めた全事象を求めます。

箱から取り出した玉が青色のとき「青」、取り出した玉が赤玉のとき「赤」と表すこととします。

99 個の赤玉を区別していないので、

{青, 赤} の 2 個の要素から成る集合が全事象となります。

起こり得る場合は、青 1 通り、赤 1 通りで、全事象に含まれている場合の総数は 2 通りということになります。

集合に含まれる要素の個数を、確率の単元では起こり得る場合が□通りという言い方をします。

今、{青, 赤} が全事象ですが、根元事象が起こる割合が、極端に異なっています。

{赤} の方が、圧倒的に起こりやすい状況です。箱の中にある玉の 99 パーセントが赤玉ですから、無作為に玉を一つ取り出すと、赤玉が現れる可能性の方が圧倒的に高いです。

よって、同様に確からしいという前提が崩れているので、確率を定義することができません。

赤玉が出る確率を 1/2 とすることができません。確率を定義するときには、「同様に確からしい」という前提を満たしていなければなりません。

今度は、区別をするときについて、事象をどのように認識するのかを見てみます。

区別をして確率を定義する

【区別をする例】

箱の中に、青玉 1 個と、まったく区別のつかない赤玉が 99 個入っていたとします。

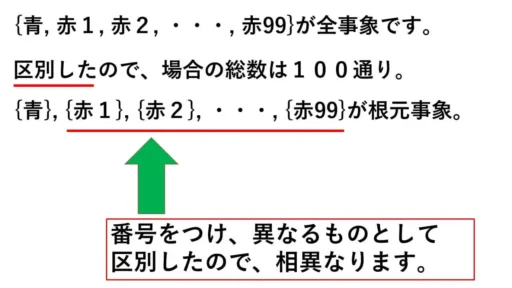

99 個の赤玉に赤1, … , 赤99 と番号をつけ区別をつけます。

このとき、箱から玉を 1 個と取り出すというときに、起こり得る場合をすべて集めた全事象を求めます。

{青,赤1,赤2, … , 赤99} が全事象で、区別をしたため全事象に含まれている場合が 100 通りとなりました。

{青},{赤1},{赤2}, … , {赤99} が、すべての根元事象です。

どの根元事象も、箱から一個の玉を取り出したときに起こり得る割合が同じと考えられます。

そのため、確率を定義することができます。

U = {青,赤1,赤2, … , 赤99} を全事象とし、取り出した玉が赤色である事象を A とします。

つまり、A = {x ∈ U | x は赤玉} です。

A は U の部分集合となっています。

ここで、集合に含まれている個数の発想で確率を定義します。

n(U) = 100 は、全事象に含まれている場合という要素の個数です。

n(A) = 99 が、A に含まれている場合という要素の個数です。

条件を満たす要素の個数のことを、確率の単元では、条件を満たす場合の総数と言い方をします。

ここで、条件を満たす場合の総数を、全事象に含まれている場合の総数で割った値のことを条件を満たす事象が起こる確率と定義します。

この確率を定義するための前提が、同様に確からしいということです。

今回の例では、同様に確からしいという前提を満たしているので、事象 A が起こる確率を定義することができます。

n(A) ÷ n(U) = 99 ÷ 100

= 99 / 100

これが、事象 A が起こる確率です。つまり、箱から玉を一個取り出したときに、赤玉を取り出す確率が求まりました。

今の例では、「赤1, … , 赤99 と番号をつけ区別をつける」と明記されていましたが、確率の問題を解くときに問題文に、区別をするということが述べられていないときがあります。

そのときは、「区別をしないとすると、同様に確からしくないから確率が定義できない。だから、確率を求める問題なので、区別をして考える」と自分で判断をする必要があります。

中学の数学などで扱われる内容を使って、区別をするべきか、区別をしないべきかを練習してみます。中学のときには意識をしなかったことまで自分で考えないといけないので、高校数学ならではのハードルの上昇です。

区別をしないのか区別をするのかの判断ということで、次の練習問題を確認してみます。

練習問題

【問題】

箱の中に当たりくじ 1 本と、全く区別のつかないハズレくじが 9 本が入っています。

無作為に 1 本のくじを引くとき、当たりくじを引く確率を求めてください。

中学の数学のときは、ほぼ無意識的に、1 ÷ 10 と確率を計算すると正解でした。

しかし、高校の数学では、区別のつかない 9 本のくじを区別するのかどうかを明確にしたいところです。

そこで、背理法を使います。

もし、9 本のハズレくじを区別しないとすると、

全事象は {ハズレ, 当たり} となります。

根元事象 {ハズレ} と {当たり} の出現が、同様に確からしくないということになります。

同様に確からしくない状況では、確率が定義できないです。

よって、背理法より、区別をつけなければならないと考えます。

よって、

{ハズレ1, … , ハズレ9, 当たり} が全事象となります。

全事象に含まれている場合の総数は 10 通りです。

引いたくじが当たりという条件を満たす事象に含まれる場合の総数は 1 通りです。

よって、求める確率は、

1 ÷ 10 = 1/10 となります。

これくらいシンプルな内容で、区別をした上で確率を定義するということを経験しておくと、もっと複雑な確率の問題へチャレンジすることができます。

定義の認識の段階での迷いを払拭してから、徐々に難易度を上げるのが良いかと思います。

同様に確からしい :互いに排反など用語の補足

もう少し、確率の単元で使う用語について説明をしておきます。

和集合のことを、確率の単元では和事象といいます。

共通部分は積事象といいます。

集合の単元の共通部分と和集合を、名前を変えて呼んでいるだけなので、気を楽に学習を進められます。

共通部分は、積事象とイメージしにくい呼び方をするので、注意です。名前が違っていても、表している内容は共通部分です。

また、二つの集合 A と B について、A と B の共通部分が空集合ということになるときがあります。

確率の単元では、事象 A と 事象 B の積事象が空集合であるときに、互いに排反という言い方をします。

高校に入学した頃に学習した集合の内容を、言い方を変えているだけなので、具体例を通じて確認をしておくと、違った言い方に、自然と慣れるかと思います。

【具体例】

サイコロを 1 回投げたときに、出る目をすべて集めたものを全事象 U とします。

U = {1,2,3,4,5,6} です。

このとき、1 回サイコロを投げて、出た目が奇数となる事象を A とし、出た目が偶数となる事象を B とします。

A = {1,3,5},

B = {2,4,6} となっています。

A ∩ B という積事象は空集合です。

このときに、「事象 A と事象 B が互いに排反である」といいます。

互いに排反ということが関わる内容として、反復試行の確率があります。

これについては、直積集合を使って、具体的に全事象を書き出しながら解説をしています。

具体例を通じて、用語の内容を押さえたら、後は練習問題を解いたりして、さらに学習を進めていくと、確率の単元への理解が深くなります。

個数定理についての基礎の考え方は、確率の問題を解くときに基礎となります。

場合の数については、同じものを含む順列という記事も投稿しています。

じゃんけんの確率という記事もあります。

基礎の上に、確率単元の論点を積み上げることで、それぞれが関連し合って、より深い理解へとつながるかと思います。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。