代数的な元 – 代数次数 | 拡大L/Kについてu∈LがK上代数的であるときに言えること

体の拡大 L/K について u ∈ L が K 上" 代数的な元 “であることの定義から始めて、" 拡大次数 “を考えます。

そして、その具体例として、有限体 F とその素体 Fp について、素体 Fp から F への拡大次数が、どうなっているのかを解説します。

可換体上の既約多項式の次数とベクトル空間の次元が決め手になります。

まずは、部分体や K – 同型といった基本となる定義からスタートし、代数的な元が存在すると、どのようなことが導かれるのかを解説していきます。

この記事では、可換体のことを単に体と述べます。また、零環を体とは考えず、標数 1 ということは考えないようにしています。

代数的な元 :部分体などの定義から

【部分体の定義】

可換体 L の部分集合 K が次を満たすときに、K を L の部分体という。

[1] L の加法的単位元 0L と 乗法的単位元 1L が K に含まれている。

[2] 任意の a, b ∈ K に対し、

L の加法について、a + b ∈ K、

L の乗法について ab ∈ K

[3] 任意の a ∈ K に対して、

L の加法逆元 -a ∈ K

[4] 任意の a ∈ K - {0L} に対して、

L の乗法逆元 a-1 ∈ K

可換体 L の部分体が K のとき、L を K の拡大体ともいって、拡大 L/K とも表します。

また、体の拡大 L/K が与えられたときに、

K ⊂ M ⊂ L となっている M が L の部分体となっていると、体 M を L と K の中間体といいます。

体の拡大 L/K が与えられたときに、次のようにして、L を体 K 上のベクトル空間と考えることができます。

拡大次数

ベクトル空間の加法として体 L において既に定義されている加法を使います。

そして、体 K から L へのスカラー倍として、体 L の乗法を使います。

K × L ∋ (c, x) に対して、cx をスカラー倍として表します。この cx は、体 L における c と k の乗法による積のことです。

この加法とスカラー倍によって、ベクトル空間の公理を満たすので、L を体 K 上のベクトル空間と考えることができます。

この体 K 上のベクトル空間 L の次元のことを、体 K から体 L への拡大次数といいます。

有限次のベクトル空間になっているときは、有限次拡大といいます。無限次元のベクトル空間となっているときは、無限次拡大です。

有限次拡大のときに、

その拡大次数を [L : K] と表すことにします。

この部分体上のベクトル空間と考える方法について、体としての特別な同型写像が定義されます。

まずは、体としての同型写像についてから説明をします。

可換体は、可換環であり零元ではないどの元も乗法逆元をもつというものです。

そのため、体 L1 と 体 L2 が与えられたときに、環としての単射かつ全射な準同型写像のことを L1 から L2 への同型写像といいます。

さらに、ベクトル空間と体の同型写像を合わせた特別な同型写像を考えるときもあります。

【K – 同型】

体の拡大 L1/K と L2/K が与えられたとします。そして、上述の意味で、L1 と L2 を体 K 上のベクトル空間と考えます。

このとき、体 L1 から L2 への環同型写像 f が、体 K 上のベクトル空間についての線形写像にもなっているときに、f を K – 同型写像といいます。

そのため、c ∈ K, x ∈ L1 に対して、

f(cx) = cf(x) ∈ L2 となっています。

f が K – 同型写像となっているということは、線形写像ということと体 L1 と L2 の乗法から、f の定義域を部分体 K に制限したときに、恒等写像となっていることを意味します。

体 L1 と体 L2 の乗法単位元を e1, e2 と表すと、環準同型写像なので、f(e1) = e2 です。

さらに、線形写像ということを考えると、

任意の c ∈ K に対して、

f(c) = f(ce1)

= cf(e1) = ce2 = c

このため、K – 同型 f は、c ∈ K に対して、

f(c) = c となっています。

元を添加した体

体 L を体 K の拡大体とします。L の部分集合 S について、部分体 K と S を含む L の部分体すべての共通部分を K(S) と表します。

K と S を部分集合として含む L の部分体 M1, M2 の共通部分 M1 ∩ M2 は、L の部分体となることから、K(S) は L の部分体となります。

この K(S) のことを、K に S を添加した体といいます。

そして、K(S) には、K と S の両方が含まれています。

記号ですが、

S が有限集合 {u1, … , ut} のとき、K に S を添加した体のことを K(u1, … , ut} と表すこともあります。

特に S が一元 {u} のみのときに、K に u を添加した体 K(u) のことを単純拡大体といいます。

ここまでで述べた定義たちを基本にして、さらに議論を進めていきます。

代数的な元 :拡大次数と最小多項式の次数

体 K について、K の元を係数とする多項式環を K[x] と表すことにします。

K[x] は一意分解整域となっていて、任意の 1 次以上の多項式 f(x) は、既約多項式の積の形で表すことができます。

この既約多項式の積の表し方

f(x) = f1(x)・・・fn(x)

(各 fi(x) は既約多項式)は、f1(x), … , fn(x) の積をとる配列と定数倍を除いて一意的に定まります。

K[x] の 1 次以上の多項式が既約多項式であるとは、1 次以上の K[x] の多項式の積として表すことができない多項式のことです。

また、K[x] の 1 次以上の多項式が可約多項式であるとは、1 次以上の K[x] の多項式の積として表すことができる多項式のことです。

すなわち、g(x) ∈ K[x] が可約であるとき、1 次以上の多項式 h1(x), h2(x) ∈ K[x] が存在して、

g(x) = h1(x)h2(x) と表されます。

u∈LがK上代数的な元とは

体の L の部分体を K とするとき、u ∈ L に対して、ある K 上の 1 次以上の次数の多項式 f(x) が存在して、f(u) = 0L となったとします。

このときに、u を K 上代数的な元tといいます。

先ほど、K に u を添加した体 K(u) について述べましたが、u が K 上代数的な元であるときには、K(u) を体 K 上のベクトル空間とみたときの基底が求まります。

基底を求めるために、代数的な元 u の最小多項式というものについて説明をします。

u ∈ L が K 上代数的だとすると、次数が 1 以上の多項式 k(x) ∈ K[x] が存在して、k(u) = 0L となります。

※ 多項式 k(x) に x = u を代入した値が L の加法的単位元になるとき、u を 体 L における根といいます。

u を根とする 1 次以上の多項式が少なくとも 1 つは存在するので、u を根とする 1 次以上の多項式の中で最小のものを g(x) とします。

g(x) が可約多項式だとすると、u を根にもつ 1 次以上の多項式の中で g(x) が次数最小であることに矛盾してしまします。

※ g(x) = h(x)k(x) と 1 次以上の多項式 h(x) と k(x) の積となっていると、

h(u) = 0L または k(u) = 0L となり、g(x) よりも次数が低い u を根にもつ 1 次以上の多項式が存在することになってしまうからです。

したがって、g(x) は u を根にもつ最小次数の多項式であり、既約多項式ということになります。

そして、

g(x) = cnxn + … + c1x + c0 (ci ∈ K) の最高次係数 cn ≠ 0K なので、

f(x) = cn-1g(x) と置きます。

この f(x) は u を根にもつ K 上の既約多項式の中で次数が最小の多項式で、最高次係数が 1K となっています。

この f(x) のことを K 上代数的な元 u の最小多項式といいます。

体 K 上の多項式環 K[x] は可換環であり、単項イデアル整域になっています。(そのため、既約元と素元は同じです。)

そして、f(x) が K 上の既約多項式なので、f(x) 一元で生成されるイデアル (f(x)) は K[x] における極大イデアルとなっています。

極大イデアル (f(x)) で剰余環 K[x]/(f(x)) を作ると、これは可換体となっています。

uを根にもつK[x]の多項式

以下で、K[x] の多項式 k(x) について、k(x) の次数を deg k(x) と表すことにします。

K[x] はユークリッド整域となっています。そのため、高校の数学で学習した剰余の定理が成立します。

g(x) ∈ K[x] を u の最小多項式 f(x) で割ったときの商を h(x), 余りを r(x) としたとき、

g(x) = f(x)h(x) + r(x)

r(x) = 0K または deg r(x) < deg f(x) となります。

※ K が L の部分体なので、0K = 0L となっています。

この剰余の定理から、u ∈ L を根とする K 上の多項式は、すべて u の最小多項式 f(x) の倍元となることが導けます。

g(x) ∈ K[x] が u を根とすると、

g(u) = 0L なので、

0L = f(0L)h(0L) + r(0L)

= 0Lh(0L) + r(0L) = r(0L)

もし、r(x) ≠ 0K とすると、r(0L) かつ der r(x) < der f(x) なので、f(x) が最小多項式であることに矛盾してしまいます。

そのため、r(x) = 0K となり、g(x) が f(x) の倍元となります。

よって、g(x) ∈ (f(x)) となります。

このことから、u を根にもつ任意の K[x] の多項式は (f(x)) に含まれるということになります。

これを踏まえて、

φ : K[x] → L

φ(t(x)) = t(u) という写像を考えます。

t(x) = cntn + … + c1t + c0 (各 ci ∈ K) について、x = u を代入した値 t(u) は、

φ(t(x)) = t(u)

= cnun + … + c1u + c0 ∈ K(u)

K[x] の多項式に x = u を代入するという写像が φ です。

この φ は環準同型写像となっています。

そして、φ(t(x)) は K(u) に必ず含まれています。

※ K に u を添加した L の部分体が K(u) でした。

ちなみに、対応 φ について、特に次には注意です。

t(x) = x ∈ K[x] に対して、

φ(t(x)) = t(u) = u です。

これは、x に x = u を代入すると、u になるということです。

また、

定数項しかない多項式 t(x) = c0 (c0 ∈ K) については、φ(t(x)) = t(u) = c0

このことから、Im φ には体 K と u が含まれています。

先ほどの議論から、g(x) ∈ K[x] について、g(x) が u を根にもつときは、最小多項式の倍元となっていて、極大イデアル (f(x)) に含まれるということでした。

そのため、ker φ = (f(x)) です。

準同型定理を用いると、

剰余環 K[x]/ker φ と Im φ が可換環として、環同型となります。

そして、ker φ が極大イデアル (f(x)) に等しいので、K[x]/ker φ = K[x]/(f(x)) が可換体です。

よって、K[x]/(f(x)) と Im φ は可換体として同型です。

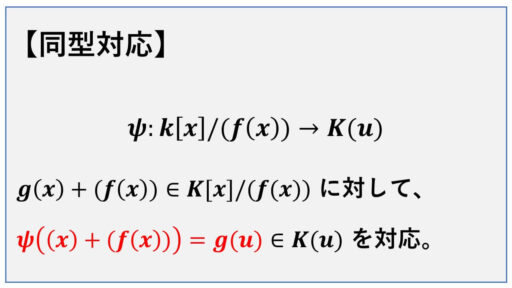

そして、この同型対応は、

g(x) + (f(x)) → φ(g(x)) = g(u)

つまり、g(x) + (f(x)) に対して、

代表元 g(x) に x = u を代入した値を対応させるというのが同型写像の対応です。

このため、Im φ は K と u を L の部分体となります。また、Im φ ⊂ K(u) となっています。

ここで、

K(u) が K と u を含むすべての L の部分体の共通部分だということから、Im φ = K(u)

よって、K[x]/(f(x)) と K(u) が可換体として同型になっています。

この同型対応を ψ と表すことにします。

次のように、K[x]/(f(x)) へ体 K からのスカラー倍を定義すると、K[x]/(f(x)) は 体 K 上のベクトル空間になります。

そして、ψ が線形同型写像にもなります。

このときの線形代数としての次元が、最小多項式の次数に一致します。

ここからは有限次拡大が代数拡大であるということについて解説をします。

拡大 L/K について、L のどの元も K 上代数的であるときに、L/K を K からの代数拡大といいます。

代数拡大 :有限次について

【定理1】

L/K について、拡大次数が有限だと、つまり L が K 上の有限次元のベクトル空間(線形代数)であるときは、必ず L が K の代数拡大体である。

<証明>

[L : K] = n < ∞ と置きます。

L を K 上の線形代数と考え、

[L : K] は、そのときの次元です。

有限次元の線形代数において、一次独立系を構成する元の個数は、その次元以下になります。

そのため、n 個以上の 0L でない L の元を取ると、一次従属になってしまいます。

a∈L を任意に取ります。

この a が K において代数的であることを示します。

<a = 1L の場合>

L の乗法単位元 1L と K の乗法単位元 1K は一致しています。

ゆえに、x-1K∈K[x] という多項式について、1L は根となっています。

実際、1L = 1K だから、

1L-1K = 1L-1K = 0K です。

よって、1L は K に関して代数的な元です。

<a ≠ 1L の場合>

a0, a1, … , an は、K 上の線形代数の元と考えたときに、一次従属となります。

a の L における乗法についての元の位数が n 以下のときは、

a0 = an = 1L なので、

a0, a1, … , an は一次従属です。

a の L における乗法についての元の位数が n より大きいときは、

a0, a1, … , an は (n+1) 個の相異なる L の元です。

K 上の線形代数としての L の次元は n なので、(n+1) 個の L の元は一次従属となります。

よって、(k+1) 個の K の元が存在し、0K を自明でない一次結合で表すことができます。

k0a0+k1a1+…+knan = 0K を、K 上の自明でない一次結合とします。

f(x) = k0x0+k1x1+…+knxn と置きます。

今、a は f(x) の根となっています。

ki∈K なので、

f(x)∈K[x] です。

また、K 上の自明でない一次結合だったので、k0 から kn のうち、少なくとも一つは 0K ではありません。

そのため、f(x) は K[x] の加法についての零元ではありません。

よって、a は零でない K 係数の多項式 f(x) の根だから、K に関して代数的な元となっています。【証明完了】

有限次拡大について、

[L : K] < ∞ のとき、

中間体 M について、

[L : M]×[M : K] = [L : K] となります。

つまり、L/K が有限次拡大のとき、

中間体 M について、

L/M も M/K も有限次拡大となっているということです。

先に、この逆について示しておきます。

中間体の次元について

【命題】

L/K を有限次拡大とする。

また、K ⊂ M ⊂ L を中間体とする。

このとき、M/K, L/M も有限次拡大である。

<証明>

u1, … , un を K 上の線形代数 L の基底とします。

M ⊂ L は、スカラー倍の定義から、L の線形部分空間となっています。

任意の k∈K と 任意の m∈M に対して、

K ⊂ M であり、

km は k と m の積だから M の元です。

部分体なので、加法についても閉じています。

そのため、

[M : K] ≦ [L : K] = n < ∞ となっています。

次に、L/M の拡大次数も有限であることを示します。

{Σi kiui | ki∈K} = L で、L の元は一意的に、これら n 個の基底を構成する元の K 上の一次結合で表されます。

K ⊂ M なので、

L = {Σi kiui | ki∈K}

⊂ {Σi miui | mi∈M} です。

即ち、

{Σi miui | mi∈M} = L です。

よって、

u1, … , un を M 上の一次結合で L が生成されています。

そのため、u1, … , un が一次従属だと、適当に有限個の元を間引くと生成系であり一次独立系にできます。

したがって、

[L : M] ≦ n < ∞ 【証明完了】

上で、証明をしていなかった定理の証明をします。

先ほどの定理について

【定理2】

有限次拡大 L/K について、M を中間体とする。

このとき、

[L : K] = [L : M][M : K] である。

<証明>

{wj} を M 上の線形代数 L の基底とします。

また、{vi} を L 上の線形代数 M の基底とします。

x∈L を任意に取ると、

x = Σj ajwj (aj∈M) と表すことができます。

さらに、各 aj∈M は、

aj = Σi bijvi (bij∈K) と表せます。

そのため、

x = Σij bijviwj となります。

これは、{viwj} の一次結合で L が生成されることを表しています。

次に一次独立であることを示します。

Σij kijviwj = 0 (kij∈K) とします。

Σij kijviwj = Σi (Σj kijwj)vi だから、

{vi} の一次独立性から、

各 i に対して、

Σj kijwj = 0 となります。

kij∈K ⊂ M で、

{wj} の一次独立性から、

各 i, j について kij = 0 です。

これで {viwj} が一次独立であることも示せました。

即ち、

[L : K] = [L : M][M : K] です。【証明完了】

関連する記事として、有限体の標数という記事を投稿しています。

これで、今回のブログ記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。