条件付き確率 | 公式を定義【どっちが先かの向こう側へ】

" 条件付き確率 “は、事象 A が起こったときに事象 B が起こる確率といわれます。

ただ、事象 A が先に起きるとは限らないときもあるので、公式を定義に基づいて押さえておくことが大切かと思います。

全事象という全体集合における事象という部分集合について、集合という事象に含まれる場合という要素の個数に基づき、条件付き確率の公式を解説します。

この記事では、事象という集合 S に含まれている要素の個数を n(S) と表しています。

記事の後半は原因の確率について解説をしています。

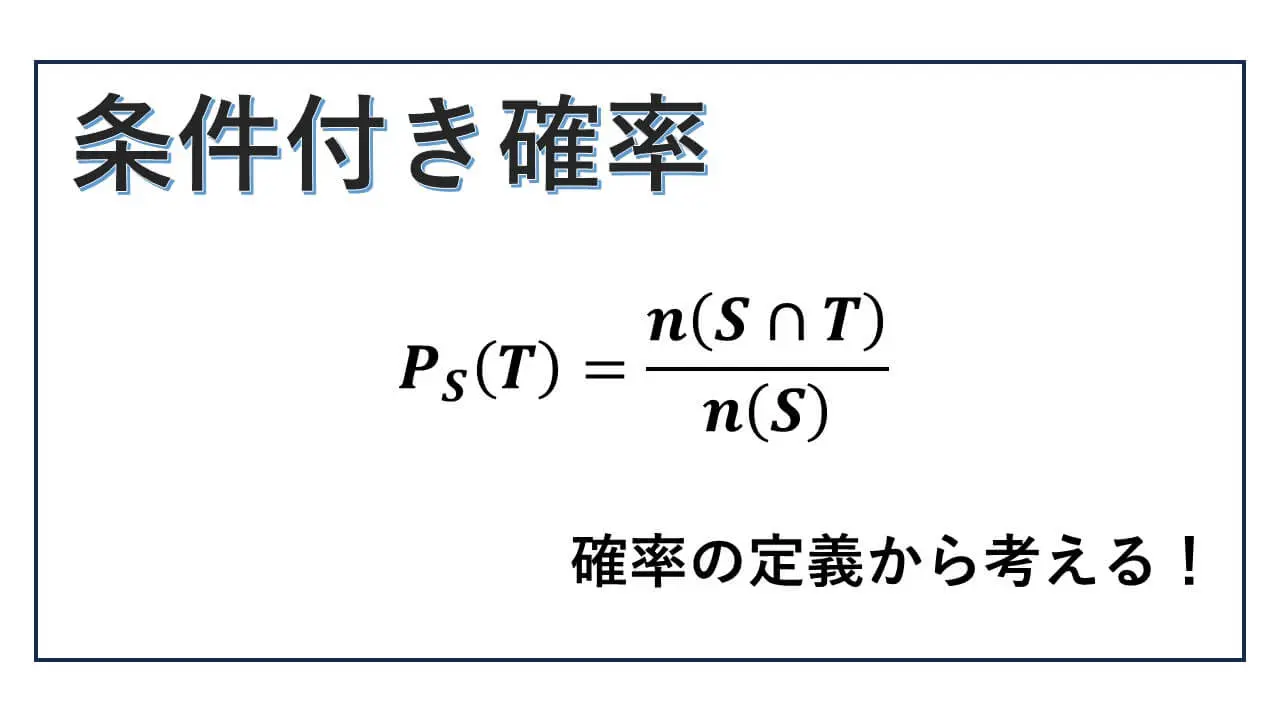

条件付き確率 :公式を定義から考える

全事象 U における S と T という事象(部分集合)について、定義に基づいて条件付き確率の公式を説明します。

n(U) という全体の要素の個数に対する n(S) の要素の個数が占める割合が事象 S が起こる確率ということでした。

この内容に基づいて、議論を進めます。

※ 個数定理という記事で、要素の個数について解説をしています。

確率について使う記号ですが、

P(S) = n(S)÷n(U) で、事象 S が起こる確率を表すことにします。

S, T ⊂ U なので、

S ∩ T ⊂ U でもあるので、

事象 S ∩ T についても確率を考えることができます。

事象が起きる確率の記号だと、

P(S ∩ T) = n(S ∩ T)÷n(U) となります。

確率を定義に基づいて、細かい部分集合に含まれている要素の個数のレベルで考えることが大切になります。

n(S ∩ T) が分子で、n(U) が分母です。

P(S ∩ T) は、全体に含まれる要素の個数 n(U) を分母としている確率ということになります。

それに対して、事象 S についての事象 T の条件付き確率 PS(T) の定義です。

【条件付き確率】

全事象 U における空ではない事象を S と T とする。

このとき、

PS(T) = n(S ∩ T)÷n(S) を、事象 S についての事象 T の条件付き確率とする。

この条件付き確率の定義ですが、n(S) を分母としています。

全事象が U ですが、S を全事象として捉え直しています。

S における事象 S ∩ T が起こる確率ということになります。

分子が n(S ∩ T) ですが、分母が異なります。

PS(T) = n(S ∩ T)÷n(S),

P(S ∩ T) = n(S ∩ T)÷n(U) です。

この分母の違いを意識しておくことが大切になります。

それでは、条件付き確率の定義から、確率の乗法定理という公式を導きます。

確率の乗法定理

【公式】

全事象 U における空ではない事象を S と T とする。

このとき、

PS(T) = P(S ∩ T)÷P(S),

つまり、P(S ∩ T) = P(S)PS(T)

この確率の乗法定理を、確率の定義に基づいて、要素の個数の観点から導きます。

<証明>

P(S ∩ T) = n(S ∩ T)÷n(U),

P(S) = n(S)÷n(U) です。

そのため、次のように計算することができます。

P(S∩T)÷P(T)

= {n(S∩T)/n(U)}÷{n(T)/n(U)}

= {n(S∩T)/n(U)}×{n(U)/n(T)}

ここで、分母の n(U) と分子の n(U) が約分されて 1 となります。

よって、

P(S ∩ T)÷P(S)

= n(S ∩ T)/n(S)

これは、事象 S についての事象 T の条件付き確率の定義の通りです。

すなわち、

P(S ∩ T)÷P(S) = PS(T) です。

両辺に P(S) を掛けると、

P(S ∩ T) = P(S)PS(T)

となります。【証明完了】

では、ここから具体的な数字を使って、条件付き確率を求めるエクササイズを扱うことにします。

条件付き確率 :具体例で練習

【エクササイズ1】

コイン a とコイン b の 2 枚を同時に投げるとします。

少なくとも 1 枚が表が出るという条件のもとで、2 枚とも表が出るという条件付き確率を求めてください。

どっちが先かというより、どの全事象において条件を満たす事象を考えるのかという問題です。

「少なくとも 1 枚が表が出るという条件のもとで」ということなので、この内容を確率を求めるときの分母とするということです。

全事象を直積集合を用いて見える化し、条件付き確率の定義に基づいて確率を求めます。

コインが表のときは ○、裏のときは × と表すことにします。

コイン a と b の出方を ○ と × の組で表します。

まずは、全事象が何であるかということを押さえます。

全事象を可視化

組の左が a の出方、右が b の出方です。

(○, ○), (○, ×),

(×, ○), (×, ×) の 4 通りの場合を全て集めた集合が全事象 U です。

この U は直積集合の要素で構成されています。

n(U) = 4 となっています。

少なくとも 1 枚が表が出るという条件を満たす事象を S とします。

(○, ○), (○, ×), (×, ○) の 3 つの場合をすべて集めた事象が S です。

そのため、n(S) = 3 です。

2 枚とも表が出るという条件を T とします。

(○, ○) の 1 通りの場合のみから成るのが T です。

そのため、n(T) = 1 です。

S と T の共通部分ですが、

S ∩ T も (○, ○) のみです。

これは、

S ∩ T = T と一致しています。

今、S, T ⊂ U となっています。

ここで、条件付き確率の定義に基づいて、確率を計算します。

少なくとも 1 枚が表が出るという条件のもとで、2 枚とも表が出るという条件付き確率を求めたいわけです。

これは、S を全事象として捉え直し、

S における S ∩ T が起こる確率を求めるということになります。

したがって、PS(T) は、

n(S ∩ T)÷n(S) を計算した値となります。

n(S ∩ T) = 1, n(S) = 3 より、

PS(T) = 1/3 となります。

これで、求める条件付き確率が求まりました。

このエクササイズのように、どの事象という集合において考えているのかということを意識することが大切になる条件付き確率です。

確率を考えるとき、事象という集合と、事象に含まれる場合という要素をどのように表すのかということが重要になります。

具体的な現象を数学の記号で表し、数学の理論を適用するということになるので、慣れるまで難しいかと思います。

確率計算を実行できるように、うまく記号化することが決め手となるということを意識する問題を次に扱います。

今度は、条件付き確率を考えない確率を扱ってみます。

条件付き確率 :他の確率と区別

【エクササイズ2】

a, b, c が、サッカーの PK を成功させる確率を計測したところ、次のようになっていたとします。

a が 2/3, b が 1/3, c が 1/2 です。

ただし、どの試行も独立であるとします。

このとき、a, b, c の 3 人が全員 PK を成功させる確率を求めてください。

a が PK をするという試行 T1 についての全事象 U1 を次のように考えます。

{○1, ○2, ×1} を全事象 U1 とします。

○1, ○2 が PK を蹴ったときに成功するということを表しています。

×1 は PK が失敗したということを表しています。

a は 2/3 で PK を成功させるというデータを記号化しました。

a が PK を成功させるという事象を A として、

P(A) = 2/3 とします。

{○1, ○2, ×1} から無作為に一つを選ぶと 2 つの場合が成功ということを表しています。

次に、同じ要領で b が PK を成功するという試行 T2 についても記号化します。

{×1, ×2, ○1} を全事象 U2 とします。

×1, ×2 が、PK を蹴ったときに失敗ということです。

b が PK を成功する事象を B とすると、

P(B) = 1/3 です。

○1 と添え字をつけておくことで、a についての試行 T1 に関する全事象と b についての試行 T2 における全事象が、つながります。

そして、c が PK を成功するという試行 T3 についても記号化します。

{×1, ○1} を全事象 U3 とします。

c が PK を成功する事象を C とすると、

P(C) = 1/2 です。

では、a, b, c の 3 人が、それぞれ 1 回だけ PK を蹴るという試行 T と、その全事象を考えます。

やはり直積の記号

{(x, y, z) | x∈U1, y∈U2, z∈U3} を U とします。

これが、試行 T についての全事象です。

n(U1) = 3, n(U2) = 3, n(U3) = 2 でした。

そのため、

3×3×2 = 18 個が、U に含まれる要素の個数となります。

a, b, c の 3 人が全員 PK を成功させるという事象を Z とします。

(○1, ○1, ○1), (○2, ○1, ○1) という 2 通りの場合が、3 人とも PK を成功させる場合です。

つまり、n(Z) = 2 です。

よって、a, b, c の 3 人が全員 PK を成功させる確率が計算できます。

P(Z) = n(Z)÷n(U)

= 2 ÷ 18

= 1/9 となります。

これが求める確率となります。

敢えて全事象について述べました。

この内容は、独立試行の確率の内容で、

試行が独立なので、

2/3 × 1/3 × 1/2

= 1/9 ということになります。

このエクササイズ2の内容だと、a が PK を成功させるという事象における b と c がともに成功する事象の条件つき確率などと考えると大変になります。

確率の単元は、様々な文章問題で出題されるので、どの確率の公式を使うのが適しているのかということを見分けることが大切になります。

区別をする練習にエクササイズ2は独立試行の確率の内容としましたが、エクササイズ1よりも複雑な状況で条件付き確率や、複数の事象の共通部分から成る事象を考える問題をあります。

関連する内容で、ここからは原因の確率について解説をします。

条件付き確率についての発展的な内容で複雑ですが、全事象を視覚化しつつ説明します。

条件付き確率 : 原因の確率

原因の確率に関連する内容を具体的に述べておきます。

そうすることで、このような状況に対して、どんな確率モデルを適用するのかということが掴みやすくなるかと思います。

【具体的な状況】

エレクトロニクスのメーカー a 社、b 社、c 社が、それぞれ別々に、ある製品を作ったとします。

3社の作った製品を合わせると、千個の製品ができていたとします。

この千個から、無作為に 1 個の製品を取り出したときに、それが不良品だったとします。

この 1 個の不良品が、どのメーカーが作ったのかが気になるところです。

こんなときに、a 社が原因で不良品ができたというように確率を考えたいわけです。

この原因の確率を定めるためには、予め、それぞれのメーカー単独について、製品を作ったときに不良品となってしまう確率を調査しておきます。

例えば、a 社が製品を作ると、1% の割合で不良品ができてしまうといった確率です。

ややこしいですが、各メーカーが不良品を発生させる確率と、原因の確率は一般的に異なる確率になります。

a 社が製品を作ると、1% の割合で不良品ができてしまうという内容は、a 社が千個の製品を作ったら、10 個の製品が不良品ということです。

今、議論している原因の確率は、3社の作った製品の合計である千個から無作為に 1 個を取り出し、その 1 個が不良品であったとき、その 1 個が a 社が作ったものである確率です。

文章だけで述べると、ややこしい内容ですが、後で図を用いて論理的に状況を明確にして、原因の確率を求めます。

この原因の確率を押さえるために、材料となる確率単元で学習する内容を述べます。

使う確率モデル

条件付き確率を使います。

【公式】

全事象 U における事象を X, Y とする。

このとき、

P(X ∩ Y) = P(X) × PX(Y),

P(Y ∩ X) = P(Y) × PY(X) である。

PX(Y) = P(X ∩ Y) ÷ P(X) という定義でした。

そのため、P(X) を両辺に掛けると、

P(X) × PX(Y) = P(X ∩ Y) です。

つまり、

P(X ∩ Y) = P(X) × PX(Y) ということです。

P(Y ∩ X) = P(Y) × PY(X) も同様に示すことができます。

これらの書き換えですが、確率の乗法定理という名前がついている公式になります。

状況に応じて、使い勝手が良い方に書き換えて議論を進めることができるので、条件付き確率について、よく使う公式になります。

それでは、具体的な状況で、原因の確率について解説します。

先ほどは千個でしたが、1 万の製品について、議論を進めることとします。

原因の確率 :不良品の個数を論理的に図示

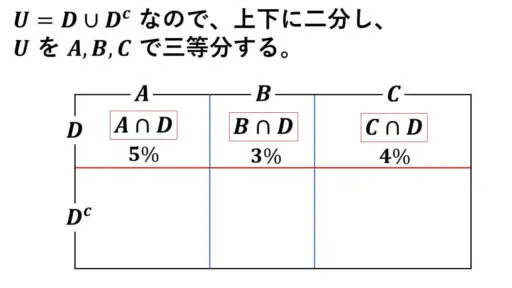

エレクトロニクスのメーカー a 社と b 社と c 社が、ある製品を作ったときに、不良品となってしまう確率をそれぞれ 5%, 3%, 4% とする。

そして、これら3社で、合計 1 万、その製品を作ったとする。

1 万の製品の内訳は、

a 社、b 社、c 社の順に、

3 : 2 : 5 とする。

これら 1 万の製品から無作為に 1 個の製品を取り出すとき、その 1 個が不良品であったとする。

このとき、この 1 個の不良品を作ったメーカーが a 社である原因の確率を求める。

状況が複雑なので、まずはベン図を用いて事象という集合を整頓することから始めます。

1 万の製品全体を全事象 U と置きます。

そして、U において、a 社が作った製品全体を A、b 社が作った製品全体を B、c 社が作った製品全体を C と表すことにします。

3 : 2 : 5 という内訳だったので、U から 1 個の製品を無作為に選ぶとき、A, B, C が起きる確率は、次のようになります。

つまり、

P(A) = 0.3, P(B) = 0.2, P(C) = 0.5 です。

U に含まれている製品は、「不良品か不良品でないか」の二択という設定です。

U における不良品全体を D と置きます。

すると、不良品でない製品全体は、U における D の補集合 Dc となります。

補集合についての内容から、

U = D ∪ Dc と二分されています。

D ∩ Dc は空なので、

n(U) = n(D) + n(Dc) となっています。

※互いに排反な事象となっています。

a 社と b 社と c 社が、ある製品を作ったときに、不良品となってしまう確率をそれぞれ 5%, 3%, 4% でした。

a 社の 5%、つまり 0.05 という数字は、条件付き確率になっています。

事象 A における事象 A ∩ D が起きる確率なので、条件付き確率になります。

つまり、PA(D) = 0.05 です。

a 社が作った製品の中で、不良品であるということから、条件付き確率になります。

同様に、

PB(D) = 0.03, PC(D) = 0.04 です。

どうして、条件付き確率になるのかというと、条件付き確率の定義を満たしたからです。

このことを、図を用いて論理的に見極めておきます。

事象の分割

全事象 U を D という不良品の集まりと、Dc という不良品でない製品に二分します。

さらに、縦に A, B, C で三分割します。

a 社が、議論されている製品を作ると、5% の割合で不良品ができてしまうため、A の範囲内で D となっている範囲が占める割合が 5% です。

この部分の確率は、事象 A において事象 A ∩ D が起きる確率なので、条件付き確率が 5% ということになります。

P(A ∩ D) は全体 U において、A ∩ D が起きる確率です。

5% は a 社が単独で、この製品を作ったときに不良品となってしまう確率なので、5% を計算するときの分母は n(U) ではありません。

5% を計算するときの、÷n(A) という分母には、b 社や c 社の作った製品の個数は含まれていないということとベン図の内容を合わせて、条件付き確率が 5% と判断します。

したがって、

PA(D) = 0.05 です。

同様に、

PB(D) = 0.03, PC(D) = 0.04 です。

この要領で、無作為に 1 個を取り出したときに、それが a 社であるという原因の確率を考えます。

事象 D において D ∩ A が起きる確率が原因の確率です。

つまり、不良品全体 D を全事象とみなして、そこから 1 個の製品を取り出したときに、それが a 社が作った製品である確率が、a 社が原因の確率です。

この原因の確率の定義に辿り着くためには、ここまでのステップがあったので、後手になりました。

ここまで来ると、シンプルな式で原因の確率を表すことができます。

PD(A) = P(D ∩ A) ÷ P(D) が、求める原因の確率です。

P(D ∩A) = P(A ∩ D) の値と、P(D) の値が分かれば、原因の確率が計算できます。

原因の確率 :目標となる確率を計算

P(D ∩A) = P(A ∩ D) の値は、乗法定理の公式から計算することができます。

1 万の製品の内訳は、

a 社、b 社、c 社の順に、

3 : 2 : 5 でした。

そのため、U の中から 1 個の製品を取り出したときに、A が起きる確率 P(A) は、次のようになります。

P(A) = 3÷(3+2+5),

つまり、P(A) = 0.3 です。

同様に、P(B) = 0.2, P(C) = 0.5 です。

PA(D) = 0.05 でした。

そのため、乗法定理から、

P(D ∩ A) = P(A ∩ D)

= P(A) × PA(D)

= 0.3 × 0.05

= 0.015 …①

P(D) の値を求めるために、

P(B ∩ D), P(C ∩ D) も使います。

不良品全体 D という事象(集合)は、a 社の不良品、b 社の不良品、c 社の不良品に三分割されています。

よって、

D = (A∩D)∪(B∩D)∪(C∩D) となっています。

どの二つも、共通部分が空集合という互いに排反な状況なので、確率の加法定理が使えます。

すなわち、

P(D) は、

P(A∩D)+P(B∩D)+P(C∩D) です。

P(A∩D) = 0.015 を求めたときと同様にして、残りの確率も計算できます。

P(B∩D) = P(B) × PB(D)

= 0.2 × 0.03

= 0.006 です。

また、

P(C∩D) = P(C) × PC(D)

= 0.5 × 0.04

= 0.02 です。

これで、P(D) は、

0.015+0.006+0.02

= 0.041 となります。

つまり、

P(D) = 0.041 … ②

これで、求めたい原因の確率が計算できます。

原因の確率を計算する

PD(A) = P(D ∩ A) ÷ P(D) が求める確率です。

① より、P(D ∩ A) = 0.015,

② より、P(D) = 0.041 です。

よって、

PD(A) = 0.015÷0.041

= 15/41 です。

これが、求める原因の確率になります。

※ 41 は素数なので、これ以上は約分ができない分数です。

※ この原因の確率を求めたときの集合の分割に基づいた考え方ですが、本質的にベイズの定理の具体例となっています。

上述の内容では、個数定理に関連する集合に含まれる要素の個数に基づく確率の加法定理も使いました。

個数定理は、事象という集合に含まれる要素の個数について基本となるので、確率を求めるときに直接・間接に使うことが多いです。

他の関連する確率単元の記事として、

反復試行の確率という記事も投稿しています。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。