ユークリッド整域 | 可換環から整列集合への特別な関数

" ユークリッド整域 “という可換環は、整列集合への特別な関数を備えています。

そして、零元 0 ではない元を決まった形に書き換えることができます。

このユークリッド整域の定義から導かれる基本的な定理を示しています。

具体例は、既に高校で学習しているので、大学の環論への良いつなぎになるかと思います。

整数全体 Z という、高校までで使ってきた内容が具体例になっているので、入門として比較的に始めやすいかと思います。

ユークリッド整域 :特別な関数

【定義】

可換環 R が整域であり、R から整列集合 W への関数 f で、次を満たすものが定義されているとき、R をユークリッド整域という。

ただし、W の順序を < とする。

[1] f : R → W は R ∋ x ≠ 0 に対し、

f(x) > f(0) である。

[2] R ∋ x ≠ 0 と任意の y ∈ R に対して、

y = qx + r かつ f(x) > f(r) を満たす

q, r ∈ R が存在する。

これがユークリッド整域の定義です。

整域というのは、零元でない元どおしの積が、必ず零元ではないということを満たす可換環のことです。

この整域である可換環が、上の [1] と [2] を満たす関数 f を備えているときに、ユークリッド整域です。もちろん、そのような関数が存在しない可換環もあります。

ユークリッド整域の具体例として、整数環 Z が挙げられます。高校の数学までで学習した整数全体です。

特別な関数として、絶対値を考えることで、Z はユークリッド整域の条件を満たします。

f(x) = | x | (ここで、x ∈ Z) という高校の数学で学習した絶対値を値とする関数です。

ただ、整域なら何でもかんでもユークリッド整域というわけではありません。

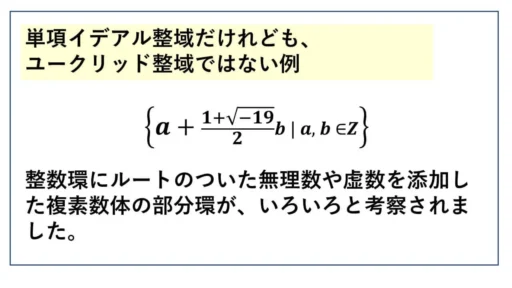

実は、ユークリッド整域ならば単項イデアル整域ということが証明できるのですが、この逆が一般には成立しません。

反例が存在します。

反例の存在

ルートの中が -19 という複素数を使った数で、単項イデアル整域だけれどユークリッド整域ではない例が知られています。

ただ、これが単項イデアルだけれど、先ほどの[1] かつ [2] を満たす関数が存在したとすると矛盾が出るということまでを証明すると、かなりの労力がかかります。

そこで、学習の始めの段階では、この事実だけを知っておいて、証明は飛ばすことにします。

そのかわりに、整数全体について、整列集合の考え方を交えて、除法の定理(算数で習った検算)を厳密に証明します。

除法の定理によって、整数環 Z がユークリッド整域となります。

ユークリッド整域 :除法の定理の証明

・0 でない整数どおしの積は 0 ではない。

・自然数全体 N は整列集合

この二つの事実から、算数で習った検算(確かめ算)が導かれています。

超限帰納法という記事で、自然数全体が整列集合であることを証明しています。

※ 整列集合とは、任意の空ではない部分集合に最小元が存在する集合のことです。

この順序構造が、ユークリッド整域の定義に絡みます。

また、0 ではない整数どおしの積(通常の掛け算の値)は 0 ではないということは、難しい言い方をすると、整数環 Z は零因子をもたいということです。

では、まずは条件つきで除法の定理を証明します。

条件つきの証明

【除法の定理(条件つき)】

y を非負整数、x を正の整数とする。

このとき、

y = qx + r (0 ≦ r ≦ x – 1) を満たす整数 q と r が存在する。

しかも、この組 (q, r) は一意的である。

x > 0 と割る数を正の整数と条件をつけています。

まず、割る数が正の場合について証明をし、その後で、適用できる範囲を拡大させます。

<証明>

この命題を非負整数 y についての命題と考えます。

すると、もし命題が偽であるとすると、ある非負整数 y が存在して、その値を割られる数と考えたときに、命題が偽となるということになります。

命題が偽となる非負整数が存在したとすると、その中で、最小の値が存在するので、それを y0 と置くことにします。

y0 の存在から、矛盾を導きます。

【y0 = 0 のとき】

任意の正の整数 x について、x は 1 以上の整数だから、y0 = 0 = 0 × x + 0 (0 ≦ 0 < x) です。

0 を x で割ったときの商が 0 で、余りが 0 ということです。

したがって、(q, r) = (0, 0) が存在するので、y0 のときに命題が成立しているので、y0 = 0 が最小の反例であることに矛盾しました。

【0 < y0 < x のとき】

y0 = 0 × x + y0 (0 ≦ y0 < x)) なので、(q, r) = (0, y0) が存在して命題が成立しています。

上に書いた場合と同じく、命題が成立しているので、y0 が最小の反例であったことに矛盾しました。

【y0 ≧ x のとき】

y0 = x のときは、

y0 = x = 1 × x + 0 (0 ≦ 0 < x) となり、

(q, r) = (1, 0) が存在し、命題が成立します。

よって、y0 が最小の反例であったことに矛盾します。

したがって、以下、y0 > x として議論をすることにします。

今、y0 > x なので、0 < y0 - x < y0 となっています。

この非負整数 y0 - x は、y0 よりも小さい値なので、命題が成立しています。

※ y0 の最小性とは、命題が偽となるときの y の値の中で、最小の値が y0 ということでした。

そのため、y0 よりも小さい値の非負整数を y については、命題が成立します。この意味で最小反例といいます。

よって、y0 - x = q0 × x + r0 (ただし、0 ≦ r0 < x) を満たす整数の組 (q0, r0) が存在します。

左辺の x を右辺に移項すると、

y0 = (q0 - 1) × x + r0 (ただし、0 ≦ r0 < x)

これより、整数の組 (q0 - 1, r0) が存在して、命題が成立していることになります。

これは、y0 が反例であったことに矛盾します。

以上より、背理法から、すべての非負整数 y に対して、命題が成立することが確認ができました。【証明完了】

反例が存在するとすると、整列集合の定義から、順序についての最小の反例が存在することになります。

そして、自己矛盾を引き起こしてしまうという無限降下法といわれる大学受験で使う帰納法の変形版を使いました。

この手の内容は、整列集合と超限帰納法の内容が背後にあります。

今度は、ただ一通りという一意性を、整数の離散性を利用して示します。

ただ一通りの証明

今度の証明は、命題を成立させる整数の組が二通りあったとすると、それらは一致しているという論法です。

※ 一意性の証明のパターンは、リンク先の記事で説明をしています。

整数の組 (q1, r1), (q2, r2) について、

y = q1x + r1 (0 ≦ r1 < x),

y = q2x + r2 (0 ≦ r2 < x) が成立します。

下の式から上の式を辺々引くと、

0 = (q2 - q1)x + r2 - r1

移項すると、

r1 - r2 = (q2 - q1)x … ※

これは、r1 - r2 が x の倍数であることを示しています。

そして、0 ≦ r1 かつ -x < -r2 ≦ 0 なので、0 ≦ r1 の両辺に -x を加えると、

-x ≦ r1 - x … ①

また、-x < -r2 の両辺に r1 を加えると、

r1 - x < r1 - r2 … ②

①と②について、不等式の推移律から、

-x < r1 - r2 … ③

-r2 ≦ 0 の両辺に r1 を加えると、

r1 - r2 ≦ r1 です。

これと、r1 < x だったことに推移律を適用すると、

r1 - r2 < x … ④

よって、③と④が同時に成立しているので、

-x < r1 - r2 < x … ★

先ほど、r1 - r2 が x の倍数であることを示しました。

「-x より大きくて、x より小さい x の倍数」は 0 × x しかありません。

※ -x, 0 × x, 1 × x という x の倍数の並びと、不等式の大小関係を考えました。

よって、★より、r1 - r2 = 0 × x = 0

つまり、r1 = r2 が導けました。

さらに、このことと、※の等式から、

0 = r1 - r2 = (q2 - q1)x

すなわち、0 = (q2 - q1)x です。

x は正の整数だから、q1 - q2 = 0 でなければなりません。

※整数環が整域ということを使いました。

これは、q1 = q2 ということです。

以上より、r1 = r2 であり、q1 = q2 でもあるので、

整数の組について (q1, r1) = (q2, r2) が示せました。【証明終了】

今、除法の定理を y が非負整数のときに証明しました。

この y の部分が負の整数 (y < 0) であっても、次のようにして、定理が成立することを確認できます。

負の整数でも成立

y < 0 のときは、-y > 0 なので、-y に対して証明を既にした条件付きの除法の定理を適用します。

すると、整数 q と r が存在して、

-y = qx + r (0 ≦ r < x) となります。

両辺に -1 を掛けると、

y = -qx -r (0 ≧ -r > -x) … (1)

【r = 0 のとき】

r = 0 より、(1) の右辺は、

-qx + 0

よって、

y = -qx + 0 (0 ≦ 0 < x) なので、商が -q で余り 0 の除法の定理の形の式になりました。

【r > 0 のとき】

(1) の右辺に 0 = -x + x を加えると、

y = -qx +0 -r = -qx + (-x + x) - r

= (-q -1)x + (x - r)

商が (-q -1) という整数です。

あとは、余り部分についての不等式を満たすかどうかの確認です。

(1) より、

-x < -r ≦ 0

今、r > 0 のときを考えているので、

-x < -r < 0

x を加えると、

0 < x - r < x

これで、余りについての不等式も満たしていることが確認できました。

以上より、y < 0 のときにも、除法の定理が成立です。【証明完了】

整数環 Z の元 z に対して、f(z) = | z | と写像 f を定義すると、絶対値を対応させるというこの関数によって、Z はユークリッド整域となることが分かります。

最後に割る数 x が負の整数のときを解説します。

割る数が負の整数のときのことも押さえておくことで、整数環 Z がユークリッド整域であるということが証明できたことになります。

割られる数が、任意の整数のときに条件つきで除法の定理が成立することを、ここまでで示しています。

今度は、割る数が負の整数のときまで考慮に入れた内容です。

除法の定理が完成

y を任意の整数、x を 1 以上の整数とするとき、

y = qx + r (ただし、0 ≦ r < x) を満たす商 q と余り r が一意的に存在する。

ここまでで証明した除法の定理です。

割る数が正の整数という条件つきです。

後は、割る数が負の整数のときを考慮に入れたものを示せば完成です。

x が負の整数のとき、-x は 1 以上の整数となります。

そのため、y と -x について条件つきの除法の定理を適用すると、

y = q(-x) + r (ただし、0 ≦ r < -x)

このとき、| r | < | x | となっています。

したがって、既に示した条件つきの除法の定理から、次の命題が成立しています。

y を 任意の整数、x を 0 ではない任意の整数とする。

このとき、y = qx + r

(ただし、| r | < | x | ) を満たす整数 q と r が存在する。

これで、整数環 Z がユークリッド整域であることが示せました。

ここから、さらに環論の内容を進めます。

可換環 R のイデアル I が一元で生成されているときに、そのイデアルを単項イデアルといいます。

I = xR = { xa | a ∈ R} が a のみで生成される単項イデアルです。

どのイデアルも単項イデアル整域となっている整域である可換環のことを単項イデアル整域といいます。

ユークリッド整域 :さらなる定理

【定理】

ユークリッド整域 R は、単項イデアル整域である。

※ 一次不定方程式を高校の旧課程の数学で学習したときに、実は単項イデアルが背後で力を発揮していました。

<証明>

I を R のイデアルとします。

I = {0} のときは、I = 0R で単項イデアルとなっているので、以下では、I ≠ {0} の場合について議論することにします。

また、f : R → W という関数をもって、R がユークリッド整域となっているという仮定の下で議論をします。

W は整列集合なので、

{f(x) | x ∈ I, x ≠ 0} ⊂ W には、最小元 f(x0) (ただし、x0 ∈ I で x0 ≠ 0)が存在します。

※ {f(x) | x ∈ I, x ≠ 0} は、空集合ではありません。I には 0 以外の元があるという設定が効いています。

ユークリッド整域の条件 [2] から、

任意の y ∈ I に対して、

y = qx0 + r かつ f(r) < f(x0) を満たす q, r ∈ R が存在します。

ここで、I がイデアルなので、

r = y – qx0 ∈ I

もし、この r が 0 でないとすると、

r ∈ {f(x) | x ∈ I, x ≠ 0}

かつ f(r) < f(x0)

これは、f(x0) が最小元であることに矛盾です。

そのため、r = 0

すると、y = qx0 ∈ x0R

つまり、I = x0R となっているので、I は単項イデアルです。【証明完了】

【他の記事】

■ max-min

それでは、この記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。