有限体の乗法群 | 乗法可逆元全体は巡回群<d>

有限体の乗法群 F-{0} は <d> という一元 d で生成されている巡回群です。

乗法可逆元どおしの積も可逆元で、可逆元の乗法逆元も可逆元です。

そのため、F-{0} は群の構造を持ちます。

さらに、有限体 F は乗法について可換である可換体となっています。

これらの内容と群論の理論から、有限体の乗法群の群構造を考えます。

記号ですが、F× = F-{0} で、有限体 F から加法単位元 0 を除いた元全体(有限体の乗法群)を表すことにします。

なお、このブログ記事では、体の 1 と 0 は異なるものとして、零環 {0} を体とは考えないことにしています。

有限体の乗法群 :群となる理由

F× = F-{0} という有限体 F の 0 ではない元全体が群となることを確かめます。

x, y ∈F× について、x と y の F における乗法を計算した値は、F× に含まれます。

すなわち、xy は 0 ではないということです。

もし、xy = 0 だとすると、x ∈ F× だったので、体の定義から x は乗法逆元 x-1 をもちます。

x-1x = 1 と F の乗法単位元 1 となることから、

xy = 0 の左辺に x-1 を乗じると、

x-1(xy) = (x-1x)y = y

一方、x-1 と 0 との積は 0 なので、

右辺の値は 0 となります。

よって、y = 0

しかし、これは y ∈ F× に矛盾します。

そのため、背理法から、xy は 0 ではないということになります。

このことから、F× という F の部分集合は、F における乗法に関して閉じています。

したがって、F における乗法を F× の二項演算と考えることができます。

F× が、この二項演算について、群の定義を満たすことを確認します。

群の定義を確認

F× ⊂ F なので、F における乗法の結合律は、F× においても成立しています。

また、1 ≠ 0 という設定から、1 ∈ F× となっています。

この F の乗法単位元が F× においても単位元となっています。

後は、逆元の存在が示せれば、F× が群の定義を満たすことになります。

このことは、既に述べております。

x ∈ F× は、0 でないので、体の定義から乗法逆元 x-1 をもつので、逆元の存在も確認できています。

次に、有名な定理を使います。

表面的な名前に注意

二十世紀の前半にウェダーバーンが「有限体の乗法は可換」であるということを示しています。

このウェダーバーンの小定理より、F× は可換な群ということになります。

ここで、体 F について、加法 + と区別する二項演算として乗法を用いていました。

この乗法について、F× が可換群となっています。

F× のことを加法群というとややこしいので、乗法群と呼んでいます。

群論において、加法群のことをアーベル群と言いますが、群論のアーベル群についての理論は、可換な群について適用できるものとなります。

F× という乗法群は可換群なので、アーベル群と考えます。

アーベル群についての理論を適用することができるので注意です。

有限体の乗法群 :理論を適用

F× は有限体 F の部分集合なので、有限群になっています。

そのため、F× の任意の生成系は、位数が有限です。

このことから、可換群 F× は、有限生成アーベル群ということになります。

ここで、有限生成アーベル群の基本定理を適用することで、F× の群としての構造が明確になります。

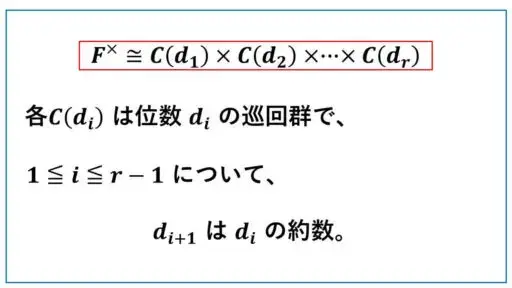

【基本定理】

有限生成アーベル群 A は、次の直積群と群同型である。

Zr×Z/e1Z×…×Z/ekZ

有限生成アーベル群より

ただし、1 ≦ i ≦ k-1 について、整数 ei+k は ei の正の約数

ここで、Zr は整数全体 Z の r 個の直積です。

これは、元の位数が無限となっている元たちの自由アーベル群の部分です。

F× は有限群なので、どの元の位数も有限なので、Zr の部分は存在しません。

一元生成である証明

F× は次のような巡回群の直積とアーベル群として同型になります。

よって、F× のどの元も d1 乗すると、乗法単位元 1 になります。

これは、F× の各元が、xd1 - 1 というF 上の多項式の根ということです。

xd1 - 1 の根は d1 個なので、|F×| ≦ d1 となります。

※ |F×| は F× の位数という F に含まれている元の個数を表す記号です。

一方、C(d1) × C(d2) × … × C(dr) の位数は、

d1d2・・・dr です。

群として同型なので、これが |F×| と等しいということから、

|F×| = d1 で、d2 = … = dr = 1 と分かります。

よって、C(d2) から C(dr) は単位群で、F× は C(d1) と群同型です。

巡回群 C(d1) は 1 つの元で生成されているので、

乗法群 F× も 1 つの元 d で生成となっていて、

F× = <d> と表すことができます。

この内容と、有限体の標数という記事のはじめの方で述べた内容を合わせてみます。

L = {n1F | n ∈ Z} ⊂ F は、

Z/pZ と同型な可換体で、

|L| = p です。

※ この L は有限体 F の素体といいます。

L に d という F× の生成元を添加した、

L と d を含む F 内の最小の部分体を L(d) とします。

L(u) の中に F× はすべて含まれるので、

L(d) = F となります。

有限生成のアーベル群の基本定理と可換体論を合わせた内容を述べました。

もう少し、有限体の乗法群が巡回であるということに関して、シンプルな例を扱ってみます。

有限体の乗法群 :例で確認

有限体 F として、剰余環 Z/5Z を考えます。

整数環 Z は、ユークリッド整域なので、単項イデアル整域となっています。

そして、単項イデアル整域においては、既約元であることと、素元であることが同値になります。

そのため、素数は素元であり、既約元でもあります。

5 は素数なので、5Z という Z のイデアルは極大イデアルになっていて、その剰余環 Z/5Z は可換体となっています。

乗法群の生成を調べてみます。

生成元の例

0+5Z, 1+5Z, 2+5Z, 3+5Z, 4+5Z という 5 つの元から成るのが Z/5Z です。

5 個という有限個の元からできている位数有限の体です。

Z/5Z から加法単位元 0+5Z を除いたものが、

乗法群 (Z/5Z)× = Z/5Z-{0+5Z} です。

x+5Z と y+5Z ∈ Z/5Z は、整数 x と y を 5 で割ったときの余りが等しいときに、剰余環の元として等しいです。

このことを使って、二項演算を計算したときに、どの元と等しくなっているのかを判断します。

3+5Z ∈ Z/5Z を二乗してみます。

(3+5Z)2 = (3+5Z)(3+5Z)

= (3×3)+5Z = 9+5Z

ここで、9 を 5 で割ったときの余りが 4 なので、

(3+5Z)2 = 9+5Z = 4+5Z

高校の数学の計算のように、等しい元どおしを置き換えて等式を変形します。

次に三乗を計算します。

(3+5Z)3 = (3+5Z)(3+5Z)2

= (3+5Z)(4+5Z) = 12+5Z

ここで、12 を 5 で割ったときの余りが 2 なので、

(3+5Z)3 = 2+5Z ということが分かりました。

剰余環の結合律と相当関係の定義のおかげで、累乗が計算できます。

四乗も一乗と三乗の積なので、

(3+5Z)4 = (3+5Z)(3+5Z)3

= (3+5Z)(2+5Z) = 6+5Z = 1+5Z

最後に、6 を 5 で割った余りが 1 ということを使いました。

乗法で閉じているので

(Z/5Z)× は乗法について群となっていました。

そのため、1 ≦ i ≦ 4 に対して、(3+5Z)i ∈ Z/5Z となっています。

先ほどの計算結果から、i = 1, … , 4 の順に、

3+5Z, 4+5Z, 2+5Z, 1+5Z ∈ Z/5Z となっていることが確認できました。

(3+5Z)5 = (3+5Z)(1+5Z) = 3+5Z ともとに戻ります。

以上のことから、(Z/5Z)× = <3+5Z>と一元 3+5Z で生成される巡回群であることが確認できました。

これで、今回のブログ記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。