重根 – 重解 | 多項式環の形式的な微分やFp上の多項式について【円周等分多項式の既約性】

" 重根 – 重解 “を持つかどうかということについて、多項式の形式的な微分を考えるときがあります。

Fp 上の多項式についての多項式の書き換えと合わせて、よく使う方法を紹介します。

その一つの実践として、円分多項式が整数環上の既約多項式であることを証明します。

有限体 Fp 上での二項多項式 xn - 1 の因数とその根の扱いが決め手になります。

それでは、よく使う性質たちを解説していきます。

※ 目次の項目をクリックすると該当箇所へ移動します。

重根 – 重解 :よく使う性質

【命題 1】

K を可換体とする。

f(x) ∈ K[x] が a ∈ K を重根にもち、

f(x) = (x - a)2g(x) (g(x) ∈ K[x]) という形であることの必要十分条件は、

f と d/dx(f(x)) = f'(x) が両方とも

(x - a) で割り切れることである。

<証明>

x = a が重根だとすると、微分すると次のようになります。

d/dx(f(x)) = f'(x)

= 2(x - a)2g(x) + (x - a)g'(x)

= (x - a){2(x - a)g(x) + g'(x)}

この右辺は (x - a) を因数にもつので、

f'(x) が (x - a) で割り切れることになります。

逆に、(x - a) で f(x) と f'(x) の両方が割り切れるとすると、

f'(x) = (x - a)h(x) (h(x) ∈ K[x]) と表せます。

微分すると、

f'(x) = h(x) + (x - a)h'(x)

f'(x) が (x - a) で割り切れるという仮定から、h(x) も (x - a) で割り切れるということになります。

そのため、h(x) は (x - a) を因数にもつことになります。

f(x) = (x - a)h(x) だったので、

f(x) は (x - a)2 を因数にもつことになります。

よって、

f(x) = (x - a)2g(x) (g(x) ∈ K[x]) という形になります。【証明完了】

次に、有限体 Fp 上の多項式について、よく使われる書き換えを証明します。

Fp上の多項式の書き換え

p を素数とし、Fp を p 個の元からなる有限体とします。

このとき、x ∈ Fp を加法的零元ではない任意の元とすると、xp-1 がFp の乗法単位元になります。

そのため、xp = x となります。

※ x が加法的零元だとしても、零元の p 乗は零元なので、xp = x が成立しています。

また、素数 p について、

自然数 r が、1 ≦ r ≦ p - 1 となっているとき、pCr は p の倍数となっています。

Fp においては、p の倍数個の乗法単位元で和を取ると、加法的零元になります。

そのため、二項展開を合わせると、

(x + y)p = xp + yp = x + y

※ この手の内容は、リンク先の有限体の記事で解説をしています。

この内容から、次の命題が導かれます。

【命題 2】

f(x) = anxn+…+a1x1+a0 という Fp[x] 上の多項式について、f(xp) = (f(x))p

<証明>

各 ai ∈ Fp について、aip = ai ということを使い、f(x) の次数についての帰納法で示します。

[n = 1 のとき]

(f(x))p = (a1x + a0)p = a1pxp + a0p

= a1xp + a0 = f(xp)

よって、n = 1 のときには、命題が成立しています。

[n ≧ 2 のとき]

n - 1 以下のすべての自然数について、命題が成立しているとして、n についての命題も成立することを示します。

g(x) = an-1xn-1 + … a1x1 + a0 とおくと、

f(x) = anxn + g(x)

また、帰納法より、g(xp) = (g(x))p となっています。

よって、

(f(x))p = (anxn + g(x))p

= anpxn + (g(x))p

= anxn + g(xp) = f(xp)

以上より、任意の自然数 n について、命題が成立していることが示せました。【証明完了】

有限体 Fp 上の多項式 f(x) について、x = xp を代入することと、f(x) を p 乗することが同じということを示しているのが、【命題 2】です。

Z[x]からFp[x]への環準同型

素数 p に対して、剰余環 Z/pZ は、イデアル pZ が極大イデアルであることから、可換体となっています。

位数が p で、標数も p となっています。

z ∈ Z に対して、z + pZ ∈ Z/pZ を対応させる写像は、全射な環準同型写像となっています。

今後、記号が煩雑になるので、

z + pZ のことを *z と表し、

Fp = Z/pZ と置くことにします。

さらに、この環準同型写像で、

Z[x] から Fp[x] への環準同型写像を次のようにして定義します。

f(x) = anxn + a1x1 + a0 ∈ Z[x] に対して、

*anxn + *a1x1 + *a0 ∈ Fp[x] を対応させます。

この対応は、Z[x] から Fp[x] への環準同型写像となっています。

記号ですが、

f(x) ∈ Z[x] に対応する Fp[x] の元を *f(x) と表します。

この環準同型写像を使って、円分多項式が整数環上の既約多項式であることを証明できます。

※ 円分多項式が最高次係数が 1 である整数環 Z[x] の元であることは、一つ前のブログ記事で証明しています。

ちなみに、Φ1(x) = x - 1 と定義されています。

n = 1 のときには、Z[x] において Φ1(x) は既約なので、以下では、n ≧ 2 のときに、Φn(x) が既約であることを目指します。

重根 – 重解 :ここから理論の実践

2 以上の自然数 n について、1 の原始 n 乗根を t とします。

s を 1 以上 n - 1 以下の自然数で、n との最大公約数が 1 となっているとき、t の s 乗も 1 の原始 n 乗根となります。

1 以上 n - 1 以下の自然数で、n との最大公約数が 1 となっているものが、小さい値から順に全部で s1, … , si となっているときに、次の多項式が n についての円分多項式 Φn(x) の定義です。

(x - ts1)・・・(x - tsi) = Φn(x)

1 の原始 n 乗根全体が、Φn(x) のすべての根ということになっています。

s1 = 1 で、s1 < … < si という設定で、以下の議論を進めます。

※ tsk だと、偏角が sk/n × 2π です。

そのため、これら i 個の φn(x) の根は、その 2 つも相異なります。そのため、Φn(x) は重根をもっていません。

記号について

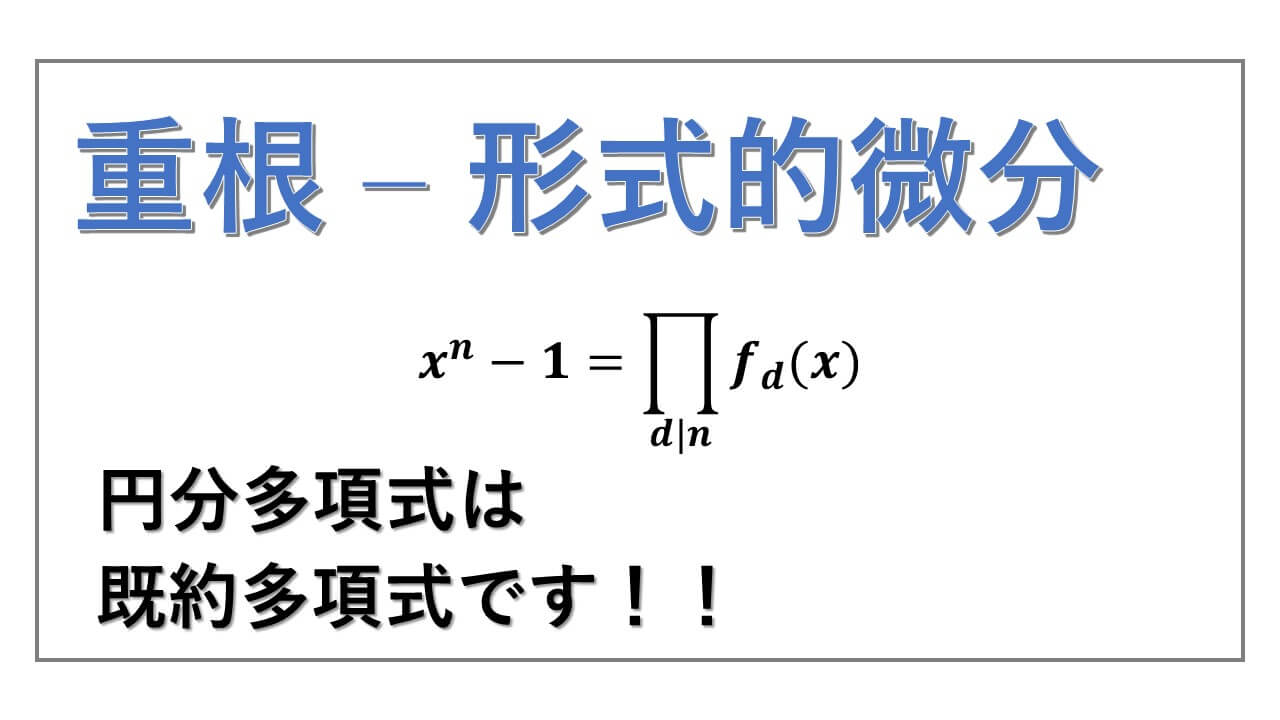

実は、任意の自然数 n について、円分多項式 Φn(x) は xn - 1 ∈ Z[x] の因数となっています。

以下で、Φ(x) = xn - 1 と置くことにします。

また、 f(x) | g(x) は整数係数の多項式 f(x) が整数係数の多項式 g(x) を割り切ることをと表す記号です。

Φn(x) | Φ(x) となっていています。

また、Φ(x) の根は、1 の n 乗根なので、

Φ(x) も重根を持っていません。

Φn(x) が整数係数の多項式であることが、既に示されているという前提で、このブログ記事を進めています。

そのため、先ほどの Z[x] から Fp[x] への準同型写像が使えます。

*Φn(x), *Φ(x) ∈ Fp[x] が、

Φn(x) と Φ(x) ∈ Z[x] のそれぞれに対応する多項式となっています。

このブログ記事では、一般に、多項式 h(x) の次数を deg h(x) と表します。

そして、h(x) と s(x) の最大公約多項式のことを gcd(h(x), s(x)) と表します。

整数 x と y についても、x と y の最大公約数を同じ記号を使って、gcd(x, y) と表します。

今、1 の原始 n 乗根 t ∈ C という虚数に対して、Φn(x) ∈ Z[x] は t を根に持ちます。

したがって、deg Φn(x) 以下の Z[x] の元で、

1 の原始 n 乗根 t を根とする最小次数の多項式を f(x) と置きます。

この f(x) は、t の Z[x] における最小多項式です。

名前のごとく、t を根とする Z[x] の多項式の中で、最も次数が小さい多項式です。

そのため、f(x) は Z[x] において既約多項式となっています。

f(x) が可約だとすると、1 次以上の多項式 h1(x) と h2(x) の積として、

f(x) = h1(x)h2(x) となってしまいます。

そうすると、0 = f(t) = h1(t)h2(t) となり、Z が整域であることから、

h1(t) または h2(t) が 0 となります。

deg h1(x), deg h2(x) < deg f(x) なので、

f(x) が t を根とする最小次数の多項式であったことに矛盾してしまいます。

したがって、t を根とする最小多項式 f(x) は、

Z[x] における既約多項式です。

ここで、最小多項式について、よく使う命題を紹介します。

よく使う命題

【命題 3】

複素数 α ∈ C を根とする Z[x] における最小多項式を s(x) とする。

このとき、

α を根とする任意の Z[x] の多項式 h(x) は、

s(x) で割り切れる。

<証明>

もし、h(x) が s(x) を割り切らなかったとします。h(x) を s(x) で割ったときの商を q(x) とし、余りを r(x) と表すことにします。

今、h(x) が s(x) で割り切れないので、r(x) は 0 ではありません。

除法の原理(剰余の定理)から、

h(x) = s(x)q(x) + r(x)

0 ≦ deg r(x) < deg s(x)

両辺に α を代入すると、

0 = 0 × q(α) + r(α) = r(α)

deg r(x) < deg s(x) なので、これは、α を根とする Z[x] における最小多項式が s(x) であったことに矛盾します。

そのため、背理法から、

s(x) | h(x) となります。【証明完了】

今、1 の原始 n 乗根 t を根とする Z[x] における最小多項式が f(x) です。

そして、Φ(x) = xn - 1 と円分多項式 Φn(x) も t を根とする Z[x] の元です。

【命題 3】を適用すると、

f(x) | Φ(x), f(x) | Φn(x) となっています。

重根 – 重解 :目指す主定理

【定理】

n を 2 以上の自然数とするとき、

円分多項式 Φn(x) は整数環 Z[x] 上の既約多項式。

今、1 の原始 n 乗根 t = ts1 を根とする最小多項式 f(x) で円分多項式 Φn(x) は割り切れています。

そのため、Φn(x) も整数係数の範囲内で f(x) を割り切ることを示せば、Φn(x) が f(x) の定数倍ということになります。

そうすると、f(x) は、先ほど述べたように、Z[x] における既約多項式なので、円分多項式 Φn(x) も既約多項式ということになります。

よって、以下では、Φn(x) が整数係数の範囲内で t の最小多項式 f(x) を割り切らないと仮定をして、矛盾を導きます。

(x – ts1)・・・(x - tsi) という 1 次式の積が Φn(x) だったので、t = ts1 以外のすべての 1 の原始 n 乗根を f(x) が根としているとすると、Φn(x) は f(x) を割り切ることになります。

今、Φn(x) が f(x) を割り切らないと仮定しているので、ts2 から tsi の中に、少なくとも 1 つは f(x) の根となっていないものが存在します。

よって、f(x) の根となっていない 1 の原始 n 乗根の中で、偏角が最小のものを tk と置くことにします。

t = ts1 を根とする Z[x] における最小次数の多項式が f(x) だったので、k ≧ 2 です。

そして、tn = 1 で、 1 は 1 の原始 n 乗根ではないので、k < n です。

さらに、tk が 1 の原始 n 乗根ということから、gcd(k, n) = 1 です。

この tk は Φ(x) = xn - 1 ∈ Z[x] の根なので、Z[x] における tk を根とする最小多項式 g(x) が存在します。

先ほどの【命題 3】から、

g(x) | Φ(x) です。

また、f(x) が g(x) で割り切れるとすると、g(x) が f(x) の因数となってしまい、tk が f(x) の根となってしまいます。そのため、f(x) は g(x) で割り切れません。

よって、f(x) が既約なので、

gcd(f(x), g(x)) = 1 です。

このことと、f(x) が Φ(x) = xn - 1 の因数であることを合わせると、

Φ(x) = f(x)g(x)s(x)

(ただし、s(x) ∈ Z[x]) という因数分解が成立します。

ここで、二つの場合に分かれます。k が素数の場合と、k が合成数の場合です。

では、まずは k が素数である場合から議論をします。

素数の場合

k = p (p は素数) と置き、

h(x) = g(xp) ∈ Z[x] と置きます。

x = t を代入すると、

h(t) = g(tp) = g(tk) = 0

h(x) ∈ Z[x] が 1 の原始 n 乗根 t を根に持つことから、【命題 3】より、t の最小多項式 f(x) は h(x) を割り切ります。

つまり、f(x) | h(x) です。

よって、ある多項式 d(x) ∈ Z[x] が存在して、

h(x) = f(x)d(x) となります。

Φ(x) = f(x)g(x)s(x), h(x) = f(x)d(x) と Z[x] における因数分解が起きています。

ここで、はじめの方で述べた、Z[x] から Fp[x] への準同型写像で移します。

*Φ(x) = *f(x)*g(x)*s(x),

*h(x) = *f(x)*d(x)

*h(x) = *g(xp)

t は虚数なので、この準同型写像の定義域から外れていますので、サヨナラです。

しかし、安心してください。

Zorn の補題によって、Fp の代数的閉包 M が存在します。

M は代数的閉包なので、Fp[x] の任意の 1 次以上の多項式の根は、M に含まれています。

よって、ある a ∈ M が存在して、*f(x) の根となります。

すると、*f(a) = *0 より、

*h(a) = *f(a)*d(a) = *0

一方、Fp[x] において、【命題 2】から、

*g(xp) = (*g(x))p なので、

*0 = *h(a) = *g(ap) = (*g(a))p

Fp[x] は整域なので、*g(a) = 0 となります。

*Φ(x) = *f(x)*g(x)*s(x) で、x = a は *f(x) と *g(x) の根なので、x = a は *Φ(x) の重根となります。

よって、【命題 1】から、形式的に微分した Φ'(x) は (x - a) で割り切れなければなりません。

d/dx(*Φ(x)) = d/dx(*1xn - *1)

= *nxn-1

今、gcd(p, n) = 1 だったので、n は p の倍数ではありません。

そのため、*n は Fp の加法的単位元 *0 と異なります。

よって、

*Φ'(x) = *nxn-1 ≠ *0

また、a は*Φ(x) の重根なので、

an - *1 = *0 なので、

an = *1 ≠ *0 となっています。

体 M は整域なので、a ≠ *0 です。

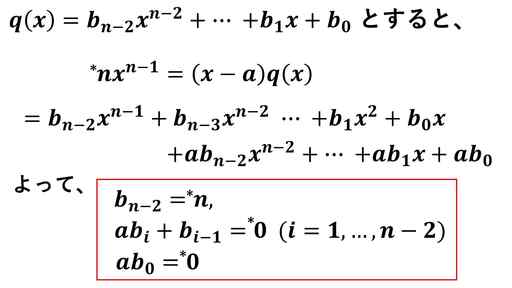

これらの内容から、(x - a) が *nxn-1 を割り切れないことが、次のようにして導けます。

もし、(x - a) | *nxn-1 だとすると、

*nxn-1 = (x - a)q(x) となる q(x) ∈ M[x] が存在します。

そして、deg q(x) = n - 2 です。

a ≠ *0 なので、b0 = *0 となり、i = 1 のときに、b1 = *0 となります。

すると、a ≠ *0 なので、b2 = *0 となり、順に bi たちが *0 と決定していきます。

そして、bn-3 = bn-2 = *0 となるのですが、

bn-2 = *n ≠ *0 です。

*0 = bn-2 = *n ≠ *0 となり、矛盾するので、

(x - a) で Φ'(x) が割り切れないということになります。

しかし、(x - a) が Φ(x) の重根なので、

【命題 1】から (x - a) で Φ'(x) が割り切れるということに矛盾してしまいます。

よって、k が素数か合成数かの場合がありましたが、k が素数だと矛盾が生じるので、k は合成数ということになります。

合成数の場合

k が合成数のとき、k の素因数を p と置きます。k を p で割った余りを k/p とすると、

gcd(k, n) = だったので、

gcd(k/p, n) = 1 です。

また、素数 p ≧ 2 であり、k が合成数だったので、k/p ≧ 2 です。

そのため、tk/p ≠ t です。

そして、k/p < k より、k が f(x) の根となっていない 1 の原始 n 乗根の最小の指数だったことから、tk/p は f(x) の根となります。

h(x) = g(xp) とおくと、

h(tk/p) = g(tk) = 0 となるので、

h(x) = g(xp) ∈ Z[x] は、tk を根に持ちます。

tk を根とする Z[x] における最小多項式を r1(x) とすると、【命題 3】から、f(x) も tk/p を根に持つので、r1(x) | f(x) となります。

しかし、f(x) は既約多項式なので、f(x) は r1(x) の定数倍ということになります。

これより、deg r1(x) = deg f(x) です。

ここで、h(x) が f(x) でもし割り切れなかったとします。そのときの余りを r(x) と置くと、割り切れないのだから、r(x) ≠ 0 です。

deg r(x) < deg f(x) = deg r1(x) となります。

しかし、除法の原理から、

r(tp/k) = 0 となります。

すると、【命題 3】から、tk/p の最小多項式である r1(x) は r(x) を割り切ります。

deg r(x) < deg r1(x) なので、r1(x) は r(x) を割り切ることができないので、これは矛盾です。

よって、h(x) が f(x) で割り切れるということになります。

そのため、ある d(x) ∈ Z[x] が存在して、

h(x) = f(x)d(x) となります。

得られた Z[x] における等式を Fp[x] に移すと、

*Φ(x) = *f(x)*g(x)*s(x),

*h(x) = *f(x)*d(x)

*h(x) = *g(xp)

これは、「k が素数だった場合」と同じ状況になっています。

そのため、同様の議論をすることで、

Φ(x) が (x - a) を重根に持つのに、

Φ'(x) が (x - a) で割り切れず【命題 1】に矛盾するという結果になります。

以上より、k が素数の場合も、k が合成数の場合も矛盾が生じたので、背理法から、

円分多項式 Φn(x) は f(x) を割り切るということになります。【証明完了】

これで、整数係数の範囲で、

f(x) | Φn(x) かつ Φn(x) | f(x) となり、

Φn(x) が既約多項式 f(x) の定数倍ということになります。

そのため、円分多項式が整数環において既約であることが証明されました。

ちなみに、ガウスの補題というものがありまして、Z[x] で既約だと、Z の商体である有理数体 Q について、Q[x] においても既約ということになります。

今回のブログ記事で、形式的な微分を用いて重根をもつことの必要十分条件を考えました。

それでは、記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。