分解体 | その存在証明から代数的閉包の存在証明へ向けて解決すべき問題

可換体 K 上の既約多項式 f(x) の" 分解体 “とは、f(x) のすべての根を含んでいる K の拡大体のことです。

この分解体を一般化したものが代数的閉包です。分解体の存在証明から代数的閉包の存在証明へ向けて、解決すべき問題を明らかにし、代数的閉包の存在証明を解説しています。

体 K の代数的閉包 Ω は、K の代数拡大体であって、それ自身が代数的閉体となっているものです。

そのため、特に、K 上のどの既約多項式についても、そのすべての根を Ω は含んでいます。

※ 代数的閉体は、任意の 1 次以上の多項式について、その根をすべて含んでいる体です。

f(x) の分解体だと、f(x) のすべての根を含んでいますが、他の K 上の既約多項式の根を含んでいるとは限りません。

その意味で、分解体を一般化したものが代数的閉包です。

体 F 上の既約多項式 f(x) の根が、F の中に 1 つも存在しないときに、f(x) の根が数学の世界の中に存在するのかどうか。その答えとなるのが、f(x) の根をもつ F の拡大体の存在証明になります。

分解体 :まず一つの根をもつ代数拡大体の構成から

【定理 1】

体 F 上の既約多項式を f(x) とする。そして、f(x) の根が体 F の中に存在しなかったとする。

このとき、f(x) の根 u を含む F の拡大体 F(u) が存在する。

<証明>

多項式環 F[x] において、f(x) が既約多項式なので、(f(x)) は極大イデアルになっています。

体上の多項式環は単項イデアル整域なので、極大イデアルと素イデアルが同値になっています。

そのため、剰余環 F[x]/(f(x)) は体となっています。

g(x) + (f(x)) ∈ F[x]/(f(x)) のことを [g(x)] と表すことにします。

※ この g(x) は F[x] の元です。

また、

{[a] ∈ F[x]/(f(x)) | a ∈ F} = [F] と表すことにします。

a ∈ F に対し、[a] ∈ [F] ⊂ F[x]/(f(x)) を対応させる写像を φ とすると、φ は単射である環準同型写像です。

そのため、F と [F] は可換体として同型です。

よって、[F] は F[x]/(f(x)) の部分体と、つまり、F[x]/(f(x)) は [F] の拡大体となっています。

そこで、[F] に元 [x] を添加した [F] の拡大体 [F]([x]) を考えます。

F[x]/(f(x)) のどの元 [g(x)] も、[F] の元と [x] の四則演算で表すことができるので、

F[x]/(f(x)) = [F]([x]) となっています。

既約多項式 f(x) を、

f(x) = a0 + a1x + … + anxn とすると、剰余環の定義から、

[0] = [f(x)]

= [a0 + a1x + … + anxn]

一方、f(x) ∈ F[x] に [x] を代入すると、

[a0] + [a1][x] + … + [an][x]n

= [a0 + a1x + … + anxn]

= [0]

よって、[x] は F[x]/(f(x)) における f(x) の根となっています。

ここで、体 F と [F] が同型なので同一視をすると、【定理 1】が証明されたことになります。

ただ、そうすると、体 F の代数的閉体の存在を証明するときに、議論の再構築を余儀なくされます。

それは、F[x]/(f(x)) が、もともと同値類の集まりだったので、写像を定義するときに、well-defined であることの確認が出てきます。

それがあるので、シュタイニッツの無限変数の多項式環を用いた代数的閉包の存在証明があるわけです。

ただ、無限変数の多項式環の議論をちゃんとすると大変なので、このブログ記事では、Zornの補題を用いた比較的に楽な証明を行います。

そのために、もう少し【定理 1】の証明を工夫します。

代表元と基底の固定

a ∈ F に対して、φ(a) ∈ [F] を対応させる写像 φ は体としての同型写像でした。

この φ を使って、多項式環 F[x] から、多項式環 [F][x] への環同型写像を次のようにして誘導します。

g(x) ∈ F[x] が、

g(x) = Σi=0 bixi のとき、

Σi=0 φ(bi)xi

= Σi=0 [bi]xi = gφ(x) と置きます。

φ1(g(x)) = gφ(x) とすると、φ1 は多項式環 F[x] から多項式環 [F][x] への環同型写像となっています。

※ F 係数の bi を [F] 係数の [bi] にする対応です。

f(x) ∈ F[x] は既約だったので、φ1 が環同型写像であることから、φ1(f(x)) も [F][x] において既約となっています。

そして、

Σi=0 [ai]xi = φ1(f(x)) ∈ [F][x] です。

ここに [x] を代入すると、

Σi=0 [ai][x]i

= [a0 + a1x + … + anxn]

= [0] ∈ F[x]/(f(x))

よって、[x] は、[F] 上の既約多項式 φ1(f(x)) の F[x]/(f(x)) における根です。

F[x]/(f(x)) = [F]([x]) と、1 元 [x] を添加した体だったので、[F]([x]) は [F] の代数拡大体となっています。

f(x) の次数は n だったので、[F]([x]) を [F] 上のベクトル空間と考えたときの次元は n 次元です。

そして、基底は、[1], [x], … , [xn-1] の n 個の元から成ります。

※ 代数的な元というブログ記事で、1 根を添加した体の基底について詳しく解説をしています。

基底なので、[F]([x]) の任意の元は、

[1], [x], … , [xn-1] の一次結合で一意的に表すことができます。

ここで、[F]([x]) = F[x]/(f(x)) について、次のように固定します。

a ∈ F について、a を含む F[x]/(f(x)) の同値類 [a] の代表元を a に固定します。

そして、[x], … , [xn-1] の代表元を

それぞれ x, … , xn-1 に固定します。

例えば、a ∈ F に対して、[a] = [a + f(x)] ですが、固定した代表元たちと異なる元が現れたときには、上で述べた代表元に必ず取り換えることにします。

F[x]/(f(x)) = [F]([x]) の各元は、

Σi[ai][xi](ai ∈ F)という形に基底を用いて表されます。

この一意的な表し方を使って、同値類の集まりでない集合に体の構造を導入して、F の代数拡大体を構成します。

単射像に体の構造を導入

g(t) ∈ F[t] で deg g(t) ≦ n – 1 または g(t) = 0 となっている t を変数とする F 上の多項式すべて集めた集合を T とします。

この T ⊂ F[t] に体 F[x]/(f(x)) の構造を導入します。

g(t) = Σiaiti ∈ T (ただし i は 0 以上 n – 1 以下)に対して、

Ψ(Σiaiti) = Σi[ai][xi] と定義します。

これは、T から F[x]/(f(x)) = [F]([x]) への写像です。基底の一次結合による表し方が一意的であることから、全単射になっています。

この Ψ の逆写像 Ψ-1 が先ほどの代表元と基底を固定したことによって定義されます。

すなわち、

Ψ-1(Σi[ai][xi]) = Σiaiti ∈ T

この見た目の記号が少し変わるだけの対応から、体として同型になるように、T に加法 +’ と乗法 ×’ を導入します。

また、g(t) ∈ T の Ψ による像 Ψ(g(t)) を gΨ(t) と表すようにします。

g(t), h(t) ∈ T に対して、

g(t) +’ h(t)= Ψ-1(gΨ(t)+hΨ(t))

そして、

g(t) ×’ h(t)= Ψ-1(gΨ(t)hΨ(t))

gΨ(t) + hΨ(t) という F[x]/(f(x)) における加法を計算したものを Ψ-1 で戻したものが +’ の計算結果です。

gΨ(t)hΨ(t) という F[x]/(f(x)) における乗法を利用したものが、×’ です。

証明が長くなるので、細かい証明は、

Inclusion-埋め込みという記事で解説しています。

加法 +’ と乗法 ×’ について、交換律が成立します。

Ψ の対応を利用して逆元の存在も示されます。Ψ と Ψ-1 の関係を考えながら結合律も確認できます。

この Ψ は環としての全単射準同型写像となっています。

そして、t が F 上の既約多項式 f(x) の根となっていることが分かります。

そのため、T = F(t) は f(x) の根 t を含む F の代数拡大体となっています。

しかも、この T は集合なので、元が同値類ではなく、通常の元です。

それゆえに、T を定義域とする写像を定義するときに、well-defined の確認が不要になります。

T ⊂ F[t] に体 F[x]/(f(x)) の構造を導入することで、代数的閉包の存在証明のときに、well-defined かどうかの確認ができなくなるということが起こらなくなります。

F ⊂ T = F(t) という代数拡大が 1 つできたのですが、f(x) の根をすべて含んでいるかどうかは不明です。

しかし、F の拡大体で、f(x) の根をすべて含む f(x) の分解体の存在が帰納的に導かれます。

分解体 :f(x)のすべての根をもつ拡大体

【定理 2】

体 F 上の 1 次以上の多項式 f(x) について、f(x) の根をすべて含んだ F の拡大体 L が存在する。

<証明>

f(x) の次数 n についての帰納法で示します。

n = 1 のとき、

f(x) = ax + b (a, b ∈ F, a ≠ 0) の根は、

– a-1b ∈ F なので、f(x) の分解体 L は F 自身です。

そのため、n = 1 のときは成立しています。

n = k のときに、【定理 2】が成立しているとして、n = k + 1 のときにも【定理 2】が成立することを示します。

【定理 1】より、f(x) の根 u が存在します。

この u は F もしくは F の拡大体 F(u) の元なので、u を含んでいる体上の多項式について、因数定理が適用できます。

よって、

f(x) = (x – u)g(x)

(deg g(x) < deg f(x))と表すことができます。

帰納法の仮定より、g(x) の分解体 L が存在します。

この L は F もしくは F(u) の拡大体となっているので、u ∈ L です。

そして、g(x) の根は、すべて L に含まれています。

よって、f(x) = (x – u)g(x) のすべての根が L に含まれているので、L は f(x) の分解体です。

以上より、帰納法から【定理 2】は、deg f(x) がどんな自然数であっても成立していることが示せました。【証明完了】

F[x] の 1 つの多項式については、分解体の存在が示せました。

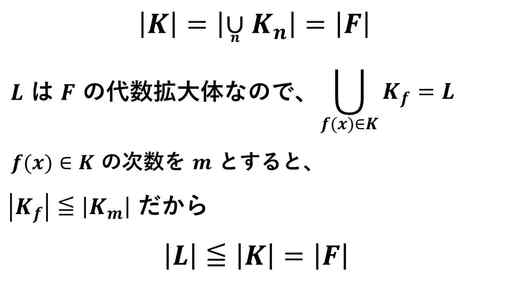

F[x] のどんな 1 次以上の多項式でも、その根を含んでいる F の代数拡大体である F の代数的閉包の存在を示すには、集合論入門で学習する濃度の演算を使います。

以下で、集合 S の濃度を | S | と表すことにします。

代数拡大と濃度

【定理 3】

体 F を無限体とし、L を F の代数拡大体とする。

このとき、| L | = | F | である。

<証明>

K を 最高次係数 1 の F[x] の元全体とします。

各 f(x) ∈ K に対して、f(x) の根全体を Kf と表すことにします。f(x) の根は有限個なので、

| Kf | < ∞ となっています。

また、K に属する n 次の多項式全体を Kn と表すことにします。

無限体 F を有限個で直積集合をつくっても濃度は同じなので、

| Kn | = | F×F×…×F | = | F | です。

これらのことから、次を得ます。

L は F の拡大体なので、F ⊂ L なので、

| F | ≦ | L | でもあるため、ベルンシュタインの定理から、| L | = | F |【証明完了】

あと少し濃度についての一般論を述べてから、代数的閉包の存在を証明します。

体Fより濃度が大きい非可算濃度の集合

体 F よりも濃度が大きい非可算濃度の集合が存在します。

F 上の多項式環 F[x] について、

| F | ≦ | F[x] | となっています。

体 F の位数が有限のときは、F[x] は可算濃度となっています。

F[x] のベキ集合を P とすると、ベキ集合の濃度は大きくなるので、

| F | ≦ | F[x] | < | P | です。

P の各元 M に対して、変数を tM とする無限変数の多項式環の変数の部分ばかりを集めた集合をつくります。

F の位数が有限のとき、| P | は非可算濃度となっています。

{ tM | M ∈ P } = S0 と置き、

F ∪ S0 = S とすると、

| F | < | P | ≦ | S | です。

これで、体 F よりも濃度が大きい集合で、F を含むものが存在することが示せました。

F が位数有限のときには、S の濃度は非可算になっています。この集合 S を使って、代数的閉包の存在を証明します。

体 F の代数的閉包 Ω とは、F の代数拡大体であって、代数的閉体となっているものです。

分解体 :代数的閉包の存在

【定理 4】

任意の体 F は代数的閉包をもつ。

<証明>

先ほど述べた F を含む集合 S で、

| F | < | S | となるものをとります。

※ F が有限集合のときにも S の濃度は非可算となっています。

(L, +, ×) を、+ と × がそれぞれ L の加法と乗法で、この加法と乗法について L が F の代数拡大体となっているものとします。

このような組をすべて集めた集まりを T とします。

(L1, +1, ×1) ≦ (L2, +2, ×2) を L2 が L1 の代数拡大となっていると定義し、T における半順序とします。

T の任意の全順序部分集合について、その和集合が T における上界となるので、Zornの補題から T の中には極大元が存在することになります。

(L, +, ×) をその極大元とします。

L が代数的閉体でないと仮定して、矛盾を導きます。

L が代数的閉体でないとすると、ある L 上の既約多項式 f(x) が存在して、f(x) のどの根も L に含まれていないということになります。

このとき、【定理 1】より、f(x) の根 u が存在して、L(u) が L の代数拡大となるものが存在します。

※ この L(u) は剰余環ではなく集合で存在しました。

F が有限集合のとき、| L | は可算濃度で、L(u) は L からの有限次拡大なので、| L(u) | も可算濃度となっています。

S は非可算濃度なので、

| L(u) | < | S | です。

F が無限集合のとき、【定理 3】から、

| F | = | L | = | L(u) | であり、

| F | < | S | だから、

| L(u) | < | S |

よって、F が有限集合でも無限集合でも、

| L(u) | < | S | となっています。

濃度は比較可能なので、

| L(u) – L | ≦ | S – L | または

| L(u) – L | ≧ | S – L | となります。

しかし、| L(u) – L | が | S – L | と同等もしくは大きいとすると、

L ∪ (L(u) – L) = L(u) と集合が差集合を用いて分割できます。

そのため、L から S への全射が定義できてしまいます。

そうすると、| L(u) | < | S | に反します。

よって、| L(u) – L | < | S – L | となります。

そのため、L(u) – L から S – L への単射 φ が存在します。

ここで、Ψ : L(u) → S を次のように定義します。

a ∈ L に対して、Ψ(a) = a,

c ∈ L(u) – L に対して、Ψ(c) = φ(c)

すると、Ψ は L(u) から S への単射で、任意の a ∈ L について Ψ(a) = a となっています。

L(u) は L の拡大体なので、L(u) における加法を +0, 乗法を +0 とすると、

a, b ∈ L に対して、

a +0 b = a + b, a ×0 b = a × b となっています。

Ψ(L(u)) ⊂ S という単射像に、次のようにして L(u) の体としての構造を導入します。

d, e ∈ Ψ(L(u)) に対して、

d +’ e = Ψ-1(d) +0 Ψ-1(e),

d ×’ e = Ψ-1(d) ×0 Ψ-1(e) とします。

この加法 +’ と乗法 ×’ について、Ψ(L(u)) は可換体となり、Ψ が L(u) から Ψ(L(u)) への環準同型写像で全単射となっていることが分かります。

そのため、L(u) と Ψ(L(u)) は体として同型になります。そして、Ψ は L の元を動かさないことから、 L-同型となっています。

すると、Ψ(L(u)) は L を真に含み、

F ⊂ L ⊂ Ψ(L(u)) という代数拡大の列ができているので、L が極大であったことに矛盾します。

よって、背理法から L は代数的閉体となります。

すなわち、この L は、「F の代数拡大体であり、それ自身が代数的閉体となっている」ということですから、L が F の代数的閉包です。【証明完了】

※ 体 F の代数的閉包は同型を除いて一意的であるということはリンク先の記事で証明しています。

それでは、これで今回のブログ記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。