定義域-値域 | 逆関数(逆写像)まで対応関係を理解

関数(写像 map)は" 定義域-値域 “の一対一対応を与えます。数学3で学習する合成関数や逆関数は、大学の数学でも基本的な考えとなります。

そのため、早い段階から理解してておくと良いかと思います。

一次関数や二次関数のシンプルな具体例を通じて、対応関係を説明しています。

用語ですが、終集合と値域が異なるときがあるので、注意です。このあたりも、全射という考え方から理論を詰めていきます。

それでは、写像(関数)についての基本的な定義から説明します。

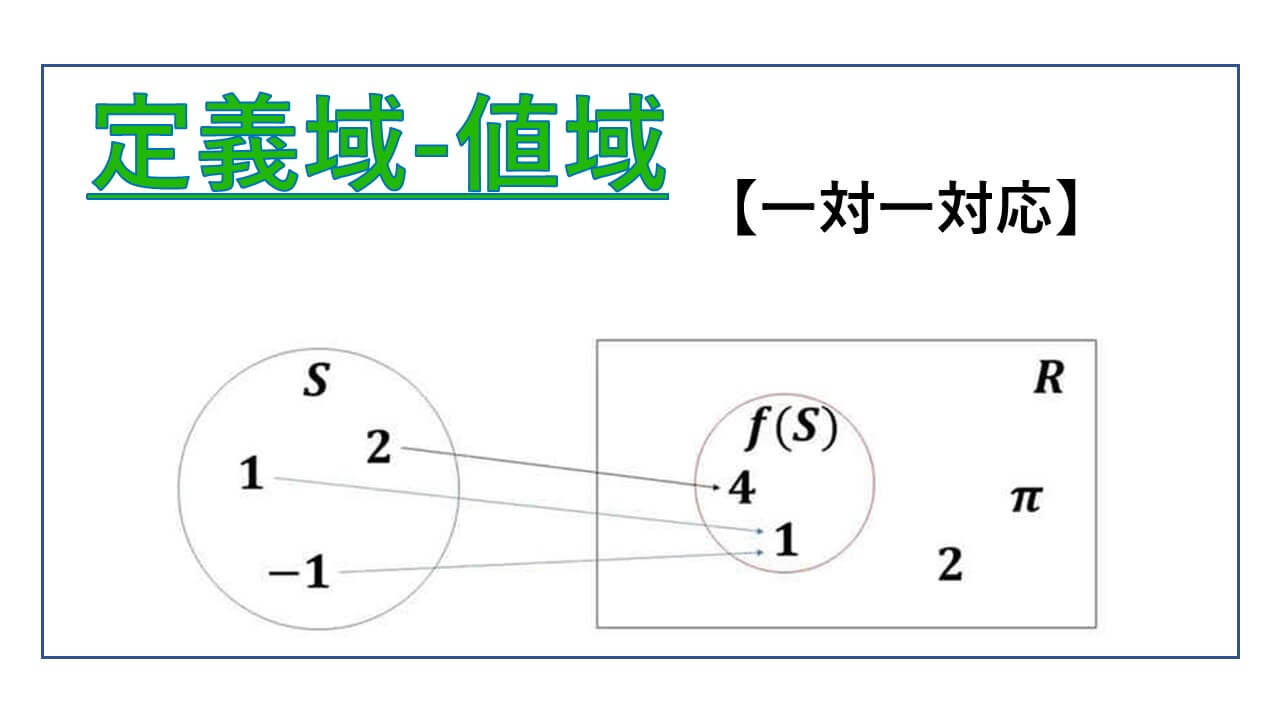

定義域-値域 :一対一対応から説明

写像の一対一対応から、シンプルな例を使って説明をしていきます。

実数全体から成る集合を R と表すことにします。

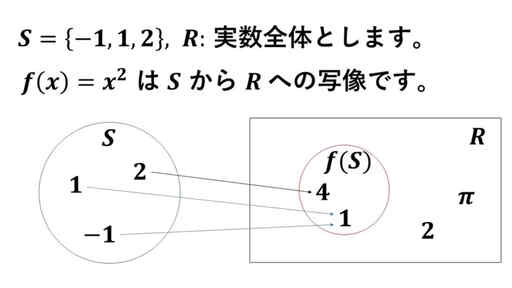

S = {-1, 1, 2} という 3 個の元(要素)から成る集合から R への写像として、f(x) = x2 (x ∈ S) を考えます。

写像は、関数のことです。このブログでは、特に気にせず、基本的な内容を解説していきます。

f は、S → R という写像です。集合 S から集合 R への写像を考えるときに、S の方を始集合(domain もしくは定義域)といい、R の方を終集合といいます。

{f(x) | x ∈ S} を f による S の image といい、im f と表したりします。高校では、値域といっていました。

もちろん、大学でも値域と呼ばれることもあります。ややこしいですが、値域の英語は range となります。

※一般に、image は終集合に含まれます。一致するときに、全射といいます。

「始集合 → 終集合」というように表されるので、写像の定義域である始集合が何かということを、いつも意識すると良いかと思います。

写像は、空集合ではない集合を始集合(定義域)とし、始集合に含まれている各元(要素)に対して、対応する値として終集合に含まれている元を対応させます。

このとき、始集合に含まれている元 a ∈ S に対して、対応させる終集合の元 f(a) の値は、ただ一つです。

※ 集合の要素(元)については、リンク先の記事で解説をしています。

終集合に含まれているどの値を対応させているのかをはっきりさせるために、x ∈ S に対して、x2 という式を書いています。

この式で計算した値を対応させるということです。

この対応する値を定めている式

f(x) = x2 のことを定義式といいます。

ただ一つの値を対応させる

本当に、ただ一つの値を対応させているのかを確認してみます。

-1 ∈ S に対応する値 f(-1) は (-1)2、つまり、1 なので、ただ一つの値を対応させていることになります。

もし仮に、-1 ∈ S に対して 1 を対応させ、同時に 5 も対応させていたとします。そうすると、一対一対応ではなくなります。

写像を定義するときには、一対一対応になっているのかを確認する必要があります。

始集合のそれぞれの元に対して、本当に対応させている値がただ一つとなっているかということが崩れると、写像ではなくなってしまいます。

終集合の元を対応

今、集合 S から集合 R への写像について考えています。

始集合に含まれているそれぞれの元に、対応させている値がただ一つであることを先ほど確認しました。

ここで、うっかり、終集合に含まれていないものを値として対応させていないかという確認も必要です。

S = {-1, 1, 2} から実数全体 R への写像である、定義式が f(x) = x2 の写像 f について、終集合の値を調べてみます。

終集合は、実数全体から成る集合 R だったので、対応させた値が実数となっているかを確認します。

f(-1) = 1, f(1) = 1, f(2) = 4 だったので、これらの値はすべて実数になっています。

よって、f(-1), f(1), f(2) ∈ R となっているので、S から R への写像となっていることが分かりました。

ここから、単射について、具体例を使いながら、解説します。

定義域-値域 :単射について

S = {1, -1, 2}, f(S) = {4, 1}

先ほど、始集合 S のそれぞれの元に対して、対応させる値がただ一つであることを確認しました。

紛らわしいのですが、始集合の異なる元について、対応する値が同じになるときもあります。

-1 と 1 は異なる始集合 S の元ですが、f によって対応する値はどちらも 1 です。

このように、始集合に含まれている異なる元なのに、対応する値が同じになるものが存在するとき、その写像は単射 (injection もしくは mono) ではないといいます。

f(x) = x2 (x ∈ S) という写像は単射ではありませんが、単射になる例を挙げておきます。

単射の具体例

S = {-1, 1, 2} で、実数全体 R への写像として、次の g を見てみます。

g(x) = 3x (x ∈ R) という定義式です。

S のどの元に 3 を掛けても実数なので、

S → R となっています。

g(-1) = -3, g(1) = 3, g(2) = 6 なので、S のそれぞれの元に対応させている値もただ一つです。

しかも、先ほどの f とは違って、S のどの元についても、対応している値が異なっています。これが単射 (injection / mono) です。

単射の定義です。

f : X → Y が、集合 X から集合 Y への写像であるとき、

a, b ∈ X について、

a ≠ b ならば f(a) ≠ f(b) と必ずなるときに、写像 f を単射といいます。

対偶をとって、f(a) = f(b) ならば、a = b とも考えられます。

もとの命題-仮定-結論と対偶命題の真偽は一致するので、どちらで考えても良いということになります。

単射であることを証明するときに、状況に応じて、やりやすい方で証明をすることになります。

ここからは、写像の値域(像)について説明します。

定義域-値域 :全射について

S = {-1, 1, 2},

f(x) = x2, f(S) = {1, 4}

はじめに紹介した写像 f を再び確認してみます。この写像 f を使って、始集合(定義域)の f による像(値域)について説明をします。

S = {-1, 1, 2} から実数全体 R への写像 f について、f の値域(S の f による像)とは、次の集合です。

{ f(x) | x ∈ S }が値域(S の f による像)です。

値域は、始集合のそれぞれの元に写像によって対応する値たちをすべて集めてできる集合のことです。

写像 f は、始集合のそれぞれの元に対して、終集合の元を対応させています。そのため、値域は終集合の部分集合となります。

この例だと、

{ f(x) | x ∈ S } ⊂ R となっています。

一般に、値域と終集合が一致するとは限りません。値域が終集合と一致しないときに、その写像は全射 (bijection もしくは epi) でないといいます。

全射の具体例

今度は、全射となっている写像の例を紹介します。実数全体 R から R への写像で次のような写像を考えます。

h : R → R で、定義式が h(x) = 2x (x ∈ R) とします。この写像について、値域を調べてみます。

{ h(x) | x ∈ R } = {2x | x ∈ R } が h による始集合の値域(像)です。

この値域の中に、すべての実数が含まれていることを確認します。

二つの集合についての相当関係(等しい)という関係を確認することになります。

※ 論理記号 集合 ∀∃という大学数学のブログの最後の方で、二つの集合が等しいことについて解説しています。

{ h(x) | x ∈ R } ⊂ R は、一般に成立しますので、全射であることの確認は、終集合が値域に含まれていることの確認となります。

つまり、R ⊂ {h(x) | x ∈ R } を確認します。

a ∈ R を任意にとります。

a/2 という分数は実数なので、始集合 R に含まれています。

そのため、h(a/2) = 2 × (a/2) = a は値域の元となります。

すなわち、a ∈ {h(x) | x ∈ R } です。

これで、終集合から任意にとってきた元 a が、値域という集合に含まれていることが確認できたので、写像 h は全射ということになります。

この全射の証明のように、大学数学を学習するときに、二つの集合が等しいかどうかということを確認することがよく出てきます。

もっというと、片方の集合が、もう片方の集合の部分集合となっているかどうかの確認をよくします。

大学数学で、閉集合で集積点といった内容に関連する包含関係を、微分積分において考えたりします。

定義域-値域 :逆関数インバース

写像について、始集合という定義域と像について説明をしてきました。ここで、単射に着目して、写像の逆対応を考えてみます。

f : X → Y という写像が単射であるときに、f(X) という定義域の像(値域)は終集合 Y の部分集合になっていました。

たとえ全射でなくても、Y のことは忘れて、X と f(X) という集合についての対応関係に着目します。

f : X → f(X) という写像ができあがっているので、この部分に注目します。

a, b ∈ X について、

a ≠ b のときは、f(a) ≠ f(b)

そのため、f(X) = { f(x) | x ∈ X } について、x と y が X の異なる元だと、f(x) ≠ f(y) となっています。

ここで、f(X) の元 f(x) に対して、x を対応させるという逆対応を f-1 とします。

※ この右上に書いている -1 をインバースと読みます。

逆写像を定義するために

f-1 : f(X) → X について、

f-1(f(x)) = x (x ∈ X)

そのまま戻すという対応です。

この、そのまま戻すという対応が、ただ一つの値を対応させるという写像の定義に当てはめるために、単射であることが効いています。

もともとの写像 f が単射でないと、a, b ∈ X で a ≠ b だけれども、f(a) = f(b) となっているときに、逆対応を定義できなくなります。

理由は、f(a) に対して、逆対応で、a と b という異なる二つの値を対応させてしまうことになるからです。

このため、値域から定義域への逆写像を定義するためには、単射であることが必要になります。

また、全射でないときには、f(X) と終集合 Y が一致していません。

このときには、終集合 Y の元で、f(X) に含まれていないものについては、逆対応をしようにも、対応する始集合 X の元が存在しません。

もちろん、全射かつ単射のときには、f(X) = Y ですから、Y → X が逆対応によって定義できます。

逆関数が存在するときに、その対応が具体的にどうなっているのか分からないときもあります。

その一方で、確実に逆対応がどうなっているのかを式で表せるときもあります。

多項式関数を例に、逆関数を表す式を求められるものを例として挙げておきます。

逆対応を表す式が求まるとき

定義域を実数全体 R とする実数値関数を

f(x) = 2x + 8 とします。

これは、R から R への全単射となっています。そのため、逆関数が存在します。

では、f の逆対応は、どのような式で表せるのかを考えてみます。

f によって、定義域に含まれている要素 a に値域の要素 b が対応していたとします。

つまり、f(a) = b となっていたとします。

このとき、b に対して a を対応させる関数を表す式を求めます。

f(a) = b なので、f を定めている式から、

b = 2a + 8 です。

等式の性質を使って、この等式を同値に書き換えると、-2a = -b + 8

さらに書き換えると、a = 1/2 × b - 4

よって、g(x) = 1/2 × x - 4 という式で定められている関数を g とすると、g(b) = a となっています。

本当に g が f-1 となっているのかを、関数を合成して確かめてみます。

f によって、a は 2a + 8 に移されました。

この 2a + 8 を g で移してみます。

もとの a に戻るかどうかに注目です。

g の対応は、1/2 を掛けてから 4 を引くという対応です。

g(2a + 8) = 1/2 × (2a + 8) - 4

= (a + 4) - 4 = a

確かに a に戻ってきました。

このように、逆関数が存在したとして、その対応を論理的に式を同値変形することで、逆関数を定める式を求めることができるときもあります。

無理関数や分数関数についても、このように論理的な式の変形で、求められるときがあります。

式の同値変形で逆関数を定める式が求まるときは、明確に式を求めると良いかと思います。

中には、どうしても逆関数の式が明確に分からないものもあるので、求まるときはチャンスと思って逆関数の式を求めたいところです。

今回、関数の定義域と値域について述べました。この対応と関数が等しいという発想は、高校数学で使われています。

恒等式という方程式とは違った内容です。理解する決め手は二つの関数が等しいということになります。

多項式が等しいということとも定義が違うので、関数が等しいということの練習に良いかと思います。

それでは、これで、このブログ記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。