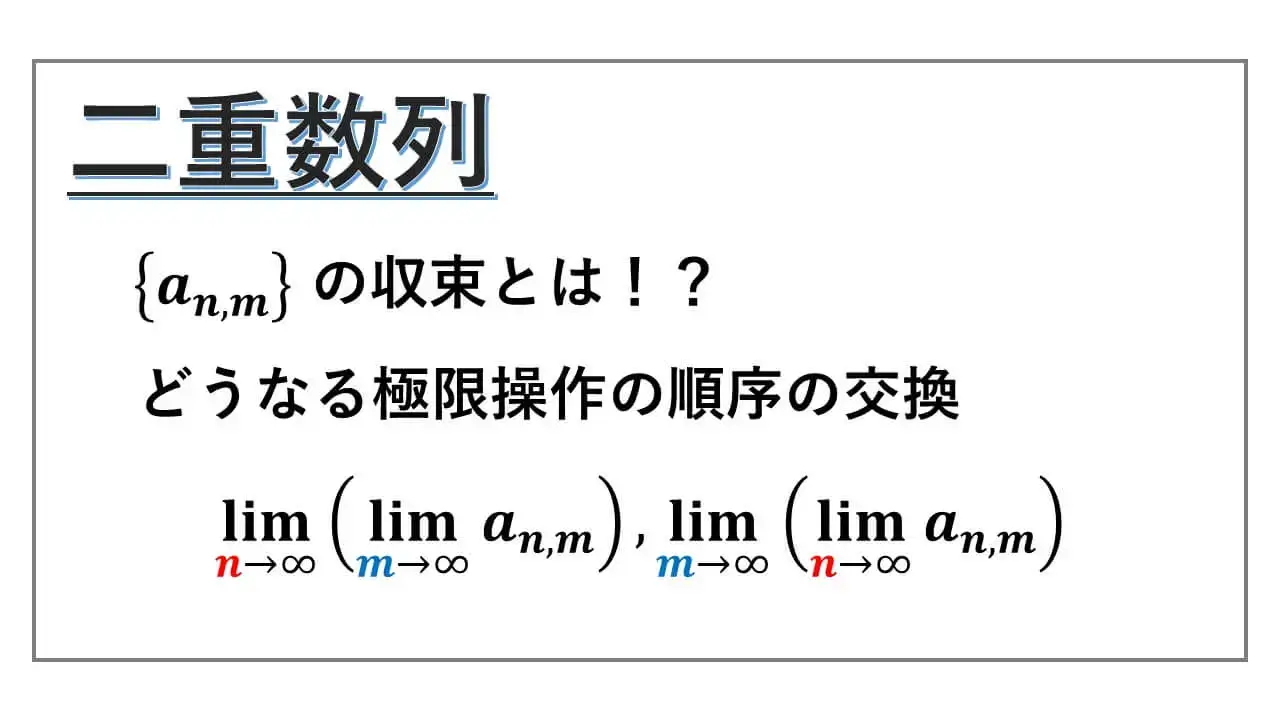

二重数列 | 極限操作の順序を交換できるときの十分条件を与える定理の証明

" 二重数列 “の収束の定義から始めて、極限操作の順序の交換に関する定理を証明します。

先に n → ∞ を考えてから、m → ∞ とするのと、

m → ∞ を考えてから、n → ∞ とする反復操作の収束先が同じなのかどうか。

さらに、n と m を同時に ∞ にすると、どうなるのか。

二重数列について、基礎的な理論を踏まえ、これらのことを考えることが大切になります。

この議論をするときに、数列の極限と不等号についての基本となる命題を押さえておく必要があります。

イプシロンエヌ法を用いて、基礎となる理論を固めます。

この記事では、{an,m} で二重数列を表すことにします。

※ 項目を選択すると該当箇所へ移動します。

二重数列 :極限値と不等式の基礎となる定理

【定義】

自然数 n, m の組 (n, m) に対して、実数 an,m が定められているとき、

数列 {an,m} を二重数列という。

二重数列 {an,m} が実数 r に収束することを次で定義する:

任意の正の実数 ε に対して、ある自然数 N が存在して、

「n ≧ N かつ m ≧ N ならば、

|an,m-r| < ε 」を満たす。

この二重数列の定義の他に、m を固定してから n を十分大きくするという極限操作と、n を固定してから m を十分大きくするという極限操作があります。

一般に、これら二つの極限操作について、極限をとる順序を交換ができるとは限りません。

さらに、【定義】の極限操作と合わせて、三つの極限操作があります。

これらの三つの極限操作について、収束するときに、どれも同じ値に収束するとは限りません。

この記事では、これら三つの極限操作で、どれも同じ値に収束することの十分条件となる内容の定理を証明します。

そのために、基本となる数列の極限と不等式についての基礎となる定理を証明します。

高校の数学3で事実として使っている内容のイプシロンエヌ法による証明になります。

基礎となる定理1

【定理1】

t を実数とし、数列 {an} が実数 r に収束するとする。

また、ある自然数 N がして、

n ≧ N のとき、an ≦ t だとする。

このとき、r ≦ t である。

<証明>

r > t だと仮定します。

数列 {an} が実数 r に収束するため、

正の実数 r-t に対して、ある自然数 K が存在し、

「n ≧ K ならば |an-r| < r-t 」となります。

このため、n ≧ K のとき、

-(r-t) < an-r となっています。

両辺に r を加えると、

t < an です。

一方、n ≧ N のとき、

an ≦ t です。

M = max{K, N} と置くと、

n ≧ M のとき、

t < an と an ≦ t が同時に成立することになります。

これは矛盾です。

よって、背理法から、

r ≦ t となります。 ■

次に大小関係を逆にした定理を同様の考察で導きます。

大小関係を逆にした定理2

【定理2】

t を実数とし、数列 {an} が実数 r に収束するとする。

また、ある自然数 N がして、

n ≧ N のとき、an ≧ t だとする。

このとき、r ≧ t である。

<証明>

r < t だと仮定します。

数列 {an} が実数 r に収束するため、

正の実数 t-r に対して、ある自然数 K が存在し、

「n ≧ K ならば |an-r| < t-r 」となります。

このため、n ≧ K のとき、

an-r < t-r となっています。

両辺に r を加えると、

an < t です。

一方、n ≧ N のとき、

t ≦ an です。

M = max{K, N} と置くと、

n ≧ M のとき、

an < t と t ≦ an が同時に成立することになります。

これは矛盾です。

よって、背理法から、

r ≧ t となります。 ■

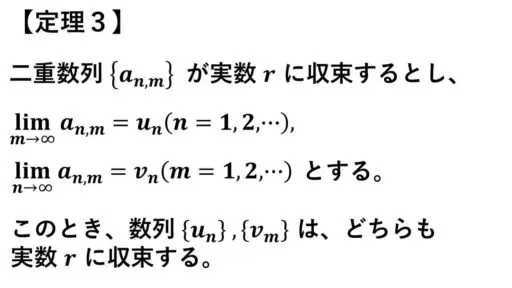

証明した【定理1】と【定理2】を用いて、二重数列の極限操作に関する基本となる定理を導きます。

そのために、二重数列について、片方の文字を固定して定数としたときのことについて、記号を導入しておきます。

二変数の実数値関数について、偏微分をするときに、片方の文字を定数とするのと同じ要領です。

二重数列 :片方の文字を固定した極限操作

実数 x, y の組 (x, y) に対して、f(x, y) という実数を対応させるのが二変数の実数値関数です。

f(x, y) = 2x+y だと、定義域は xy-座標平面上の点全体です。

定義域を、x 座標と y 座標の値が自然数となっている領域に制限したものが、二重数列です。

n と m を自然数とすると、

an,m = 2n+m が点 (n, m) に対応させる実数です。

f(x, y) を y について偏微分するときだと、x を定数として固定します。

これと同じく、二重数列について、片方の文字を定数として固定し、極限操作をするときがあります。

偏微分の理論を扱う前段階の内容で、二重数列の理論が整備されていますが、イメージしやすいように偏微分のことを述べました。

では、二重数列について、片方の文字を固定したものについて、記号を導入します。

二重数列 {an,m} について、自然数 n を一つの値 n’ に固定します。

このとき、各自然数 k について、an’,k を対応させると、k についての数列となります。

この数列を {n’bk} と表すことにします。

一般項は、n’bk = an’,k です。

文字 k を文字 m にすると、

数列 {n’bm} です。

そして、m を動かします。

そうしたときに、m を十分大きくすると、

数列 {n’bm} が、ある数列 {un’} に収束したとします。

さらに、n’ をどの自然数に固定しても、

数列 {n’bm} が、ある数列 {un’} に収束しているとします。

この収束値を、limm an’,m = un’(n’ = 1, 2, …)と表します。

n’ の文字を n で表し、

limm an,m = un(n = 1, 2, …)です。

この後、n → ∞ という極限操作を考えることができます。

今後は、はじめに m を固定して、

mcn = an,m とします。

m をどの自然数に固定しても、

n を十分大きくしたとき、

数列 {mcn} が数列 {vm} に収束したとすると、

limn an,m = vm(m = 1, 2, …)と表します。

この後、n → ∞ という極限操作を考えることができます。

具体例を使って、この内容を見てみます。

反復的な極限を具体例で確認

an,m = 3+m+(1/n) とします。

n を 7 に固定すると、

an,7 = 3+m+(1/7) となります。

7bm = 3+m+(1/7) と置くと、

数列 {7bm} という m についての数列ができます。

この m を十分大きくすると発散するので、この例だと、

limm an,m = un(n = 1, 2, …)は扱えないことになります。

an,m = 3+m+(1/n) について、今後は先に m を 7 に固定します。

7cn = 3+7+(1/n) と置きます。

アルキメデスの性質から、

n → ∞ としたとき、1/n → 0 だから、

v7 = 3+7 です。

m をどの自然数に固定しても、

数列 {mcn} は、3+m に収束します。

この例だと、

limn an,m = vm(m = 1, 2, …)となります。

そして、各自然数 m について、

vm = 3+m となっています。

このとき、数列 {vm} が構成されています。

そのため、vm = 3+m について、m を十分大きくしたときの収束・発散の議論ができます。

今の具体例のように、反復的な極限操作をしたときに、先にどちらの文字を固定するかによって、結果が異なることがあります。

また、どちらを先に固定しても収束しているときでさえ、収束する値が異なるということもあります。

そして、反復的な極限とは別に、この記事の上の方で定義した二重数列の極限もあります。

これら三つのタイプの極限値について、効果的な定理を知りたいところです。

では、これらの記号と【定理1】と【定理2】を使って、二重数列と極限操作についての定理を証明します。

二重数列 :極限操作の順序についての定理

<証明>

まず、数列 {un} が r に収束することをイプシロンエヌ法で示します。

任意に正の実数 ε が与えられたとします。

二重数列 {an,m} が r に収束するという仮定から、

正の実数 ε÷2 に対して、ある自然数 N が存在し、

「n ≧ N かつ m ≧ N ならば、

|an,m-r| < ε÷2 」を満たします。

よって、

n ≧ N かつ m ≧ N のとき、

-ε÷2 < an,m-r < ε÷2 となっています。

先ほど導入した記号 mbn を使って、書き換えると、

-ε÷2 < mbn-r < ε÷2 です。

N 以上の自然数 m を一つ固定し、n を十分大きくすると、仮定より、数列 mbn は un に収束します。

そのため、数列 {mbn-r} は、n を十分大きくすると、un-r に収束します。

よって、【定理1】から、

un-r ≦ ε÷2

また、【定理2】から、

-ε÷2 ≦ un-r

すなわち、|un-r| < ε÷2 です。

ε は正の実数なので、ε÷2 < ε です。

よって、|un-r| < ε

これは、数列 {un} が r に収束するということになります。

また、n ≧ N を固定して、同様の議論をすると、

|vn-r| < ε となり、

数列 {vn} が r に収束することが分かります。 ■

この【定理3】は、二重数列の極限操作について基本となります。

微分積分学の基礎的な理論を正確に証明するときに、役立つ定理になります。

関連する微積の記事として、

2変数関数の連続性という記事を投稿しています。

それでは、これで今回の記事を終了します。

読んで頂き、ありがとうございました。